太平洋戦争末期の1944年夏、激化する空襲から子どもを守るために行われた学童集団疎開に関し、疎開先での生活を捉えた映像が見つかった。少年らが木の棒を銃に見立てて戦闘訓練を行う様子や、空襲の足音が迫る中、防空壕を作る姿などが収録されている。

近現代史に詳しい専門家は「本土決戦を見越した当時の切迫した状況を示す貴重な映像だ。軍事訓練の具体的な内容を捉えたものは珍しい」と話している。

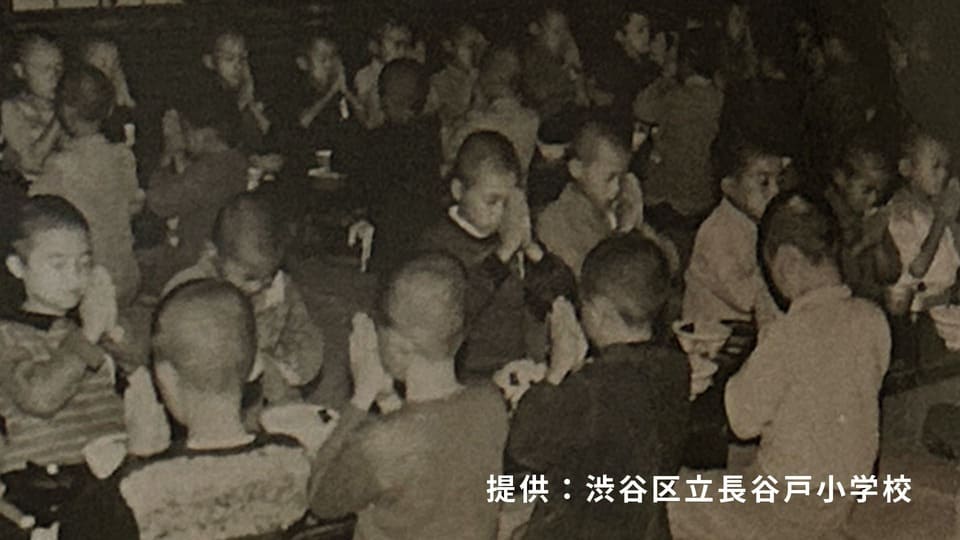

映像は約45分間で、東京・渋谷の長谷戸国民学校(現・東京都渋谷区立長谷戸小学校)の疎開先となった静岡県の旧井伊谷村と麁玉村(いずれも現在の浜松市)で撮影された。面会に訪れた父兄らが1945年初頭、東京に残る別の保護者らに見せるため16ミリフィルムのカメラを使って撮ったとみられる。音声はない。

共同通信は2025年7月、VHSテープにダビングされた映像を関係者から入手し、デジタル化した。その中から数十秒程度に編集した動画7本を、説明とともに紹介したい。

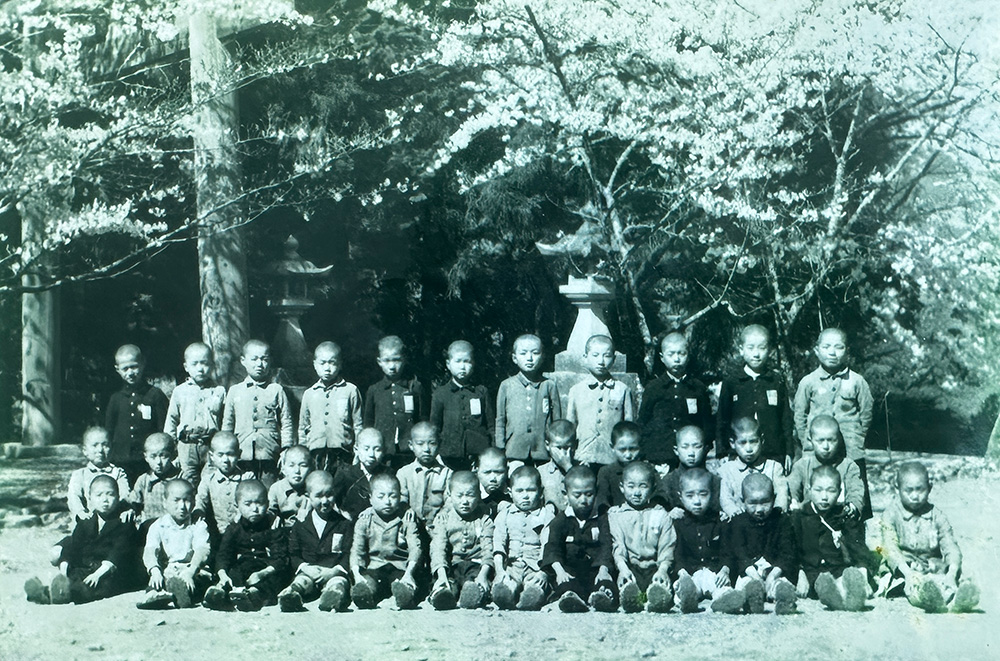

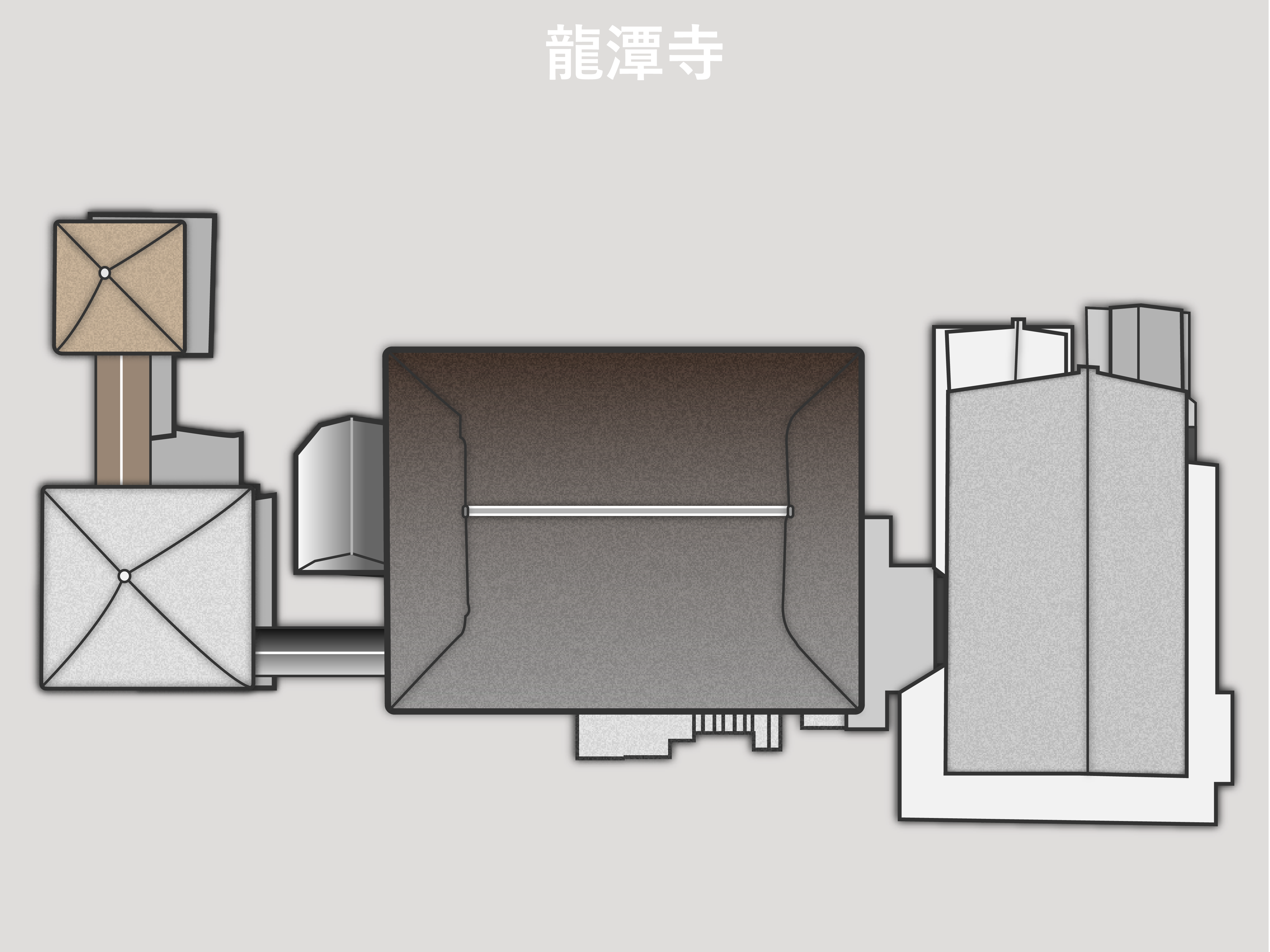

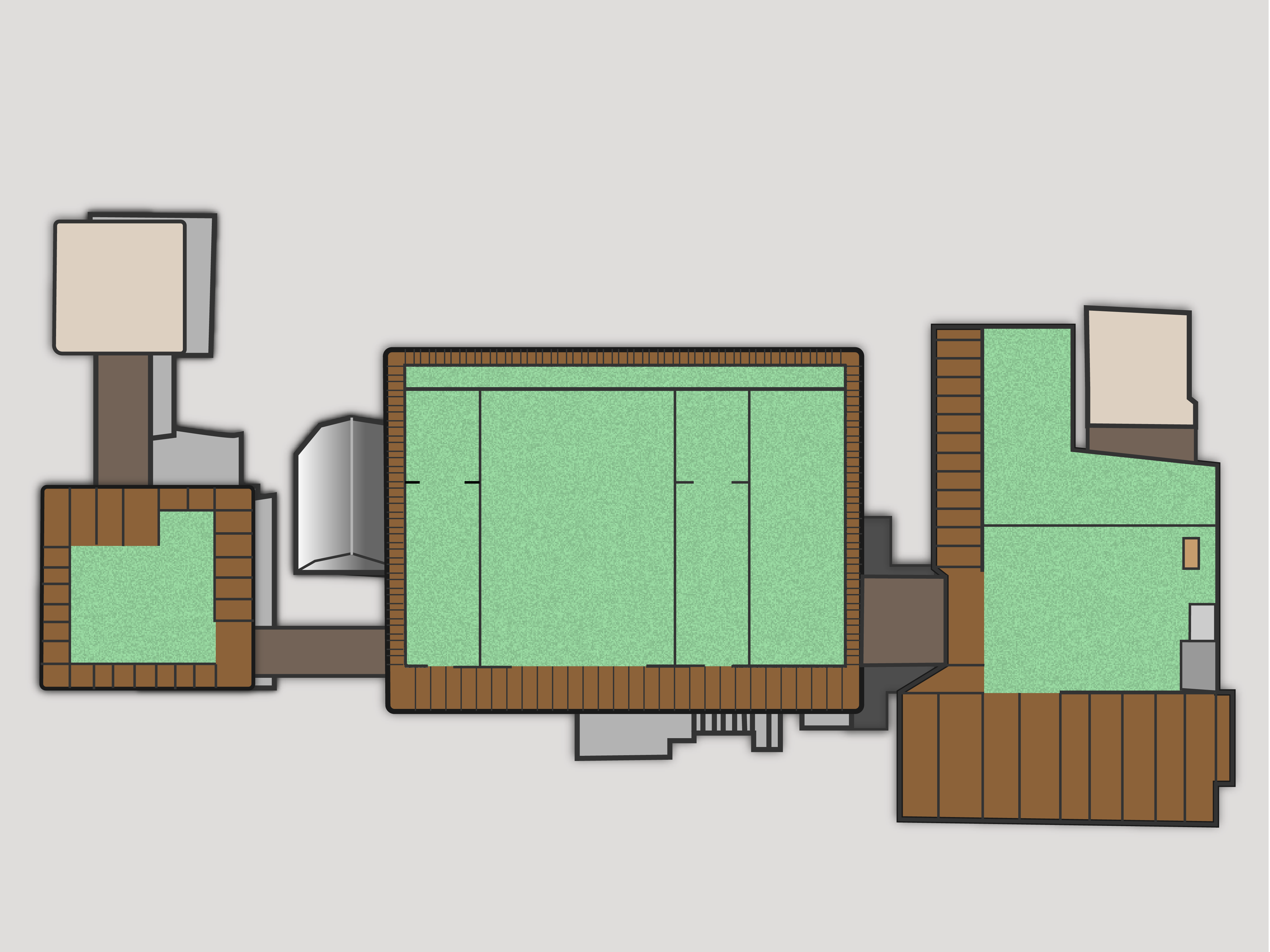

東京都や渋谷区の資料などによると、長谷戸国民学校3〜6年の245人は1944年8月26日、国鉄の恵比寿駅を特別列車で出発、龍潭寺など浜松市内の3つの寺に分かれて疎開生活をスタートさせた。

太鼓の音で起床

朝、「ドンドン」という太鼓の音が寺に鳴り響くと起床の合図だ。急いで着替えを済ますと、ゲートルを巻いたり、モンペを着たりした子どもたちが近くを流れる川まで駆けて行った。川の水で顔を洗うためだ。歯磨きをしている様子も確認できる。

(約1分)

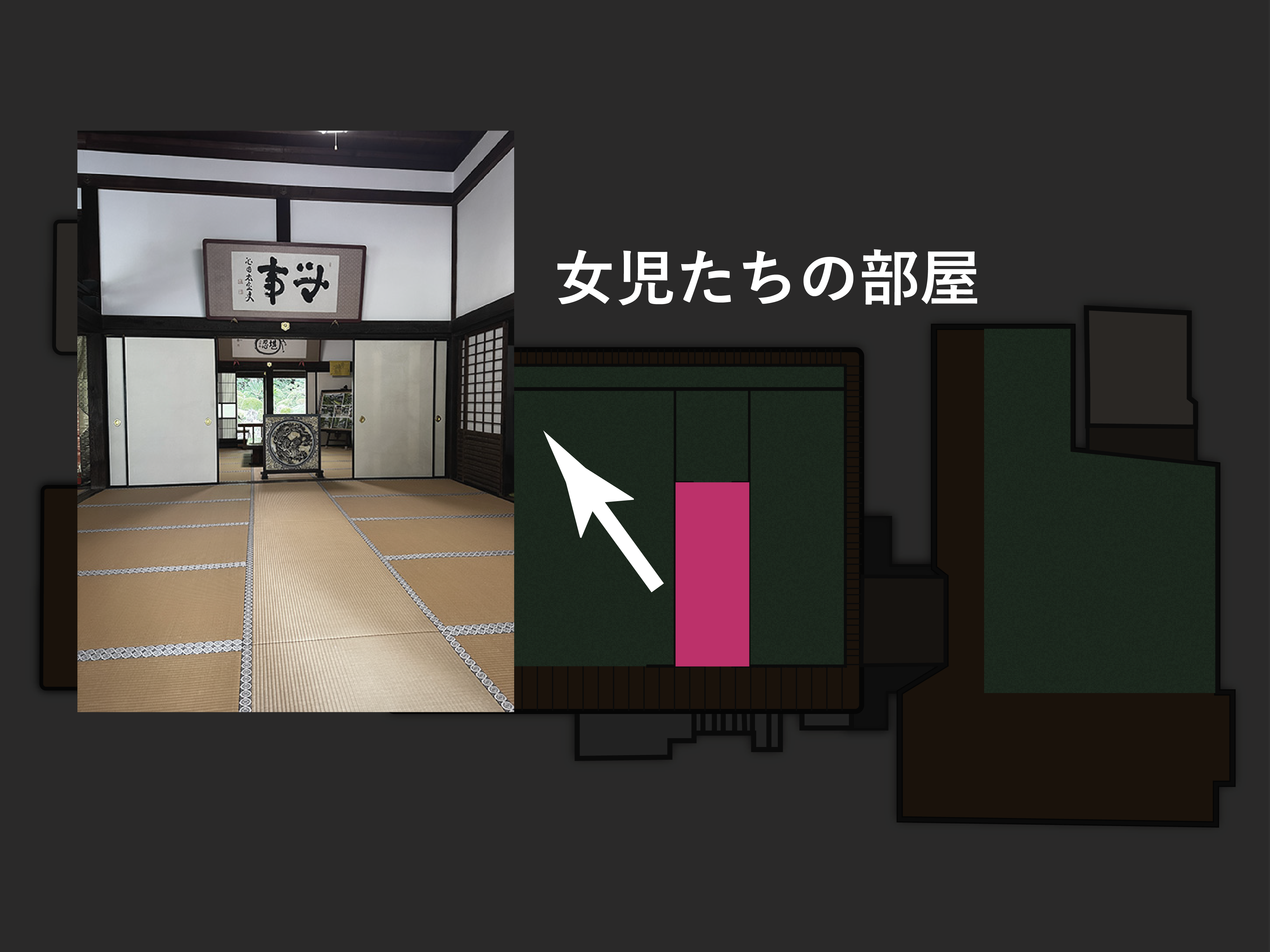

龍潭寺の武藤靖子さんが寮母など当時を知る関係者から聞き取った話によると、子どもたちは寺の本堂で男女に分かれて寝起きした。

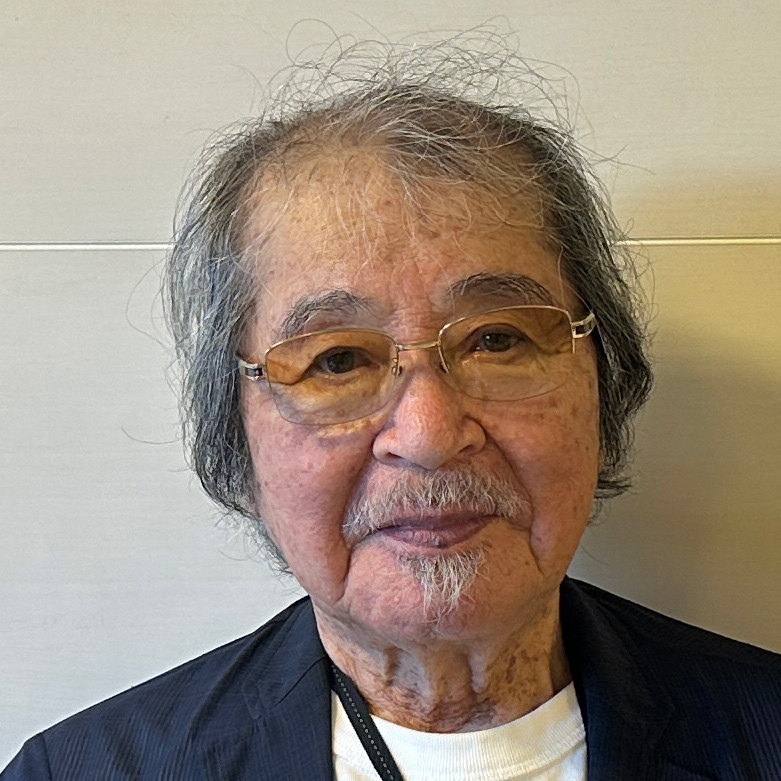

- 新井真さん(92)の証言

- 当時11歳で龍潭寺に疎開

軍隊式の生活でした。集団生活ですから規律は大事だったんですね。1つの寺が中隊で、その下に4つの小隊がありました。ガキ大将だった私は第1小隊長でした。任命された時はうれしかったことを覚えていますよ。小隊長は命令するだけでなく、下級生を励ましたり、手助けしたりする役割でした。

教育の根本

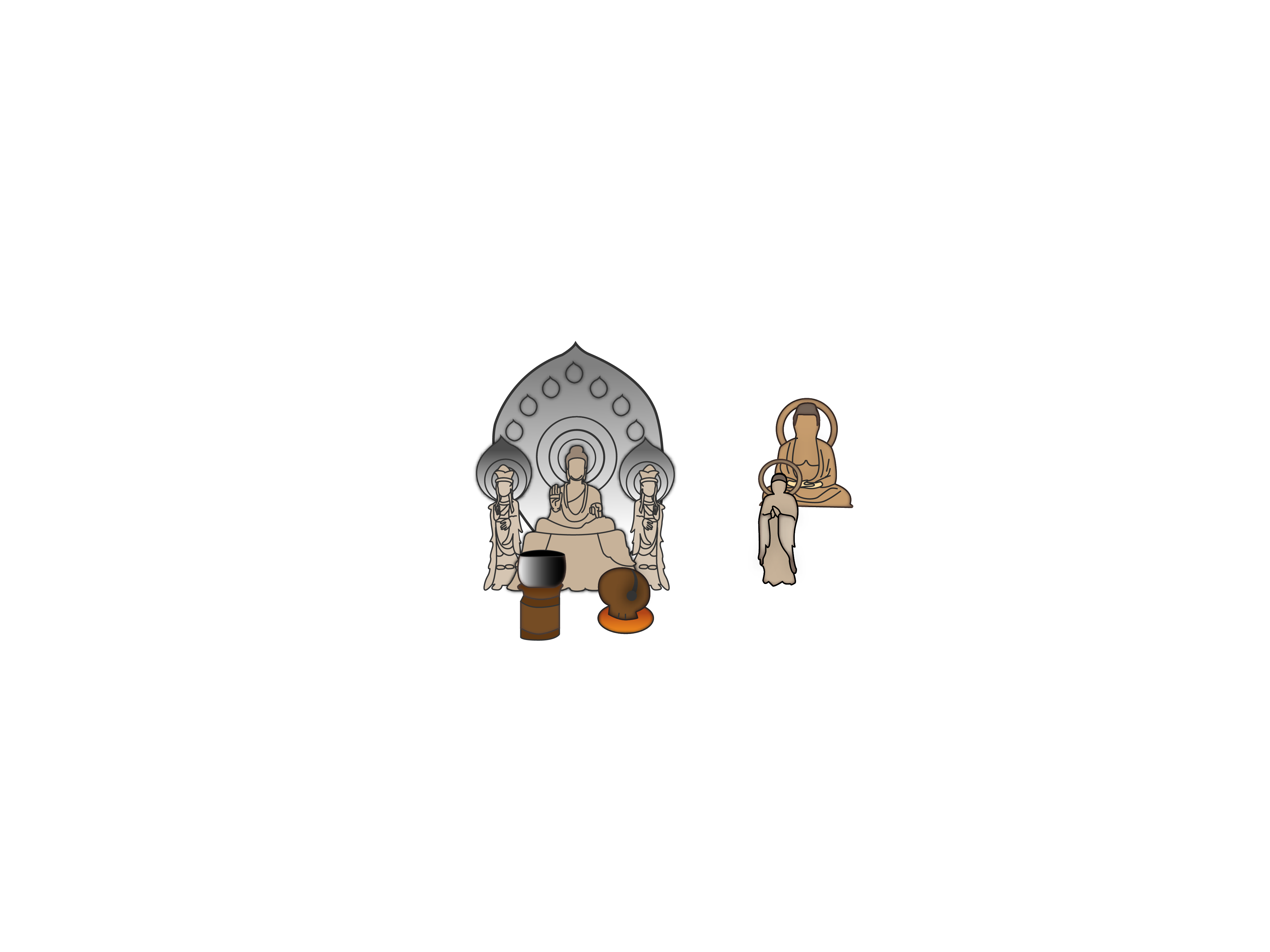

「敬神崇祖は教育の根本」との説明書きに続く映像では、寺に隣接する井伊谷宮を参拝後、境内をほうきを使って清掃奉仕する子どもたちが映る。上着の胸には氏名や血液型などが書かれた名札が縫い付けられている。

官幣中社井伊谷宮清掃奉仕

敬神崇祖は教育の根本・・・・

宗良親王の中世の御心を仰ぎ私達は

修身として誠の心を

修養しています

(約20秒)

朝礼

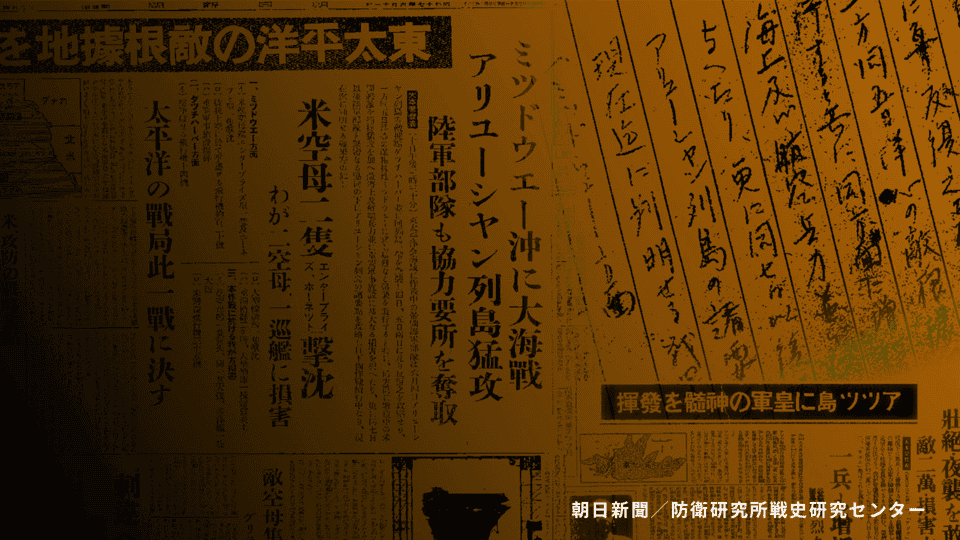

「疎開は勝つため、国のため」とのスローガンの下で行われた学童疎開。天皇を頂点として次代の戦士を鍛えて育てる「皇国民の錬成」といった国民学校の目的は、疎開先でも徹底された。

(約55秒)

朝礼では全員が集合し、敬礼。皇居や靖国神社の方角を向いて拝む「遥拝」を行っているとみられる。国旗が掲揚され、校長は「大東亜戦争はいよいよ激しくなった。最後まで頑張る国民が勝つのだ」と訓示した。

学習の時間

寺では東京からの引率教員が授業を行った。国語の時間なのか、少女が起立して朗読している。

(約50秒)

食糧事情が次第に厳しくなってくると、授業どころではなくなり、薪拾いやイナゴ捕りなどの屋外活動が多くなった。

- 山際正次さん(89)の証言

- 当時8歳で龍潭寺に疎開

食べ物に関しては、静岡は恵まれていた方だったと思います。主食はイモとコメ。ミカンや野菜類、イナゴなどもありました。魚を食べることはたまにはあったのでしょうけど、肉はなかった。おきゅうが上手な先生がいて、村の人にやったら喜ばれて、食糧を融通してもらえた。

麦踏みと空襲警報

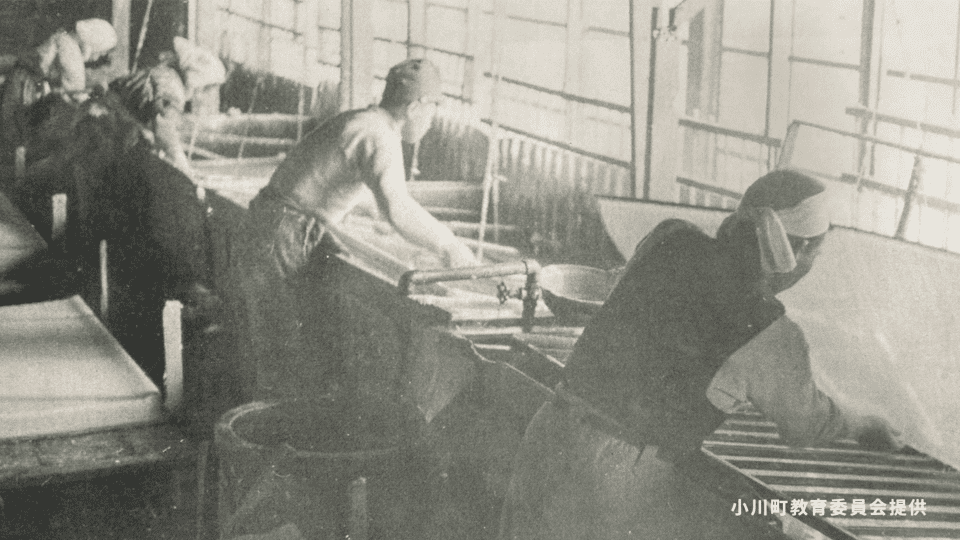

勤労奉仕の一環として、子どもたちが横一列になって、教科書を読みながら麦踏みをする様子や横穴式の防空壕を作る様子も紹介されている。作業の合間には、先生を囲んで理科の授業が行われた。

(約1分10秒)

空襲警報が発令されると、防空頭巾を被った子どもたちが防空壕に逃げ込む姿が見られ、説明書きには「退避中は先生が本を読んでくださったりモールス信号の練習です」とある。

地元の出征兵士を子どもたちが見送るシーンも捉えられている。

- 新井真さん(92)の証言

- 当時11歳で龍潭寺に疎開

疎開生活で最も印象的なのは、横穴式の防空壕を掘ったことです。小学生が毎日毎日、ツルハシを振るって、モッコで土を運んでいくのです。土は重たいですから大変でした。まさにアリのように働きました。とうとう80人ほどが入れる立派な防空壕ができました。

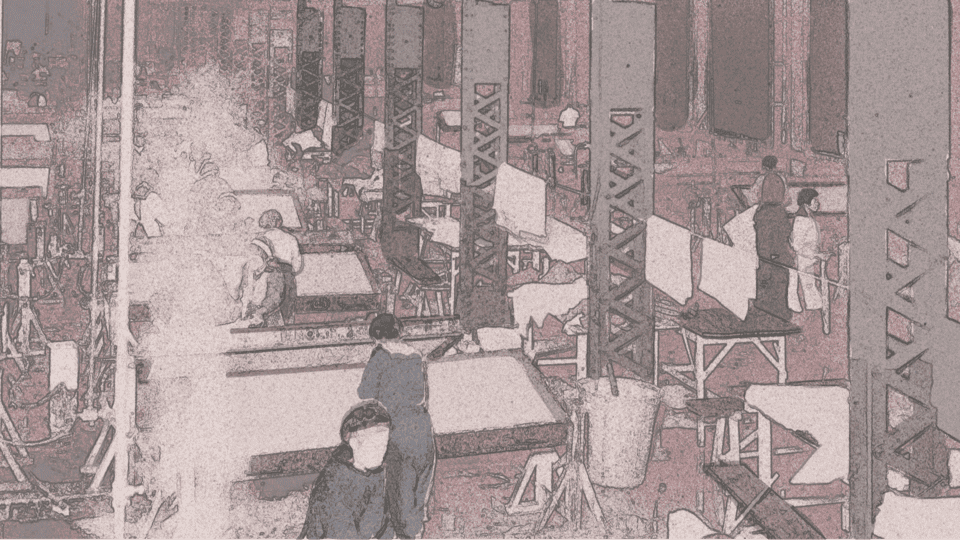

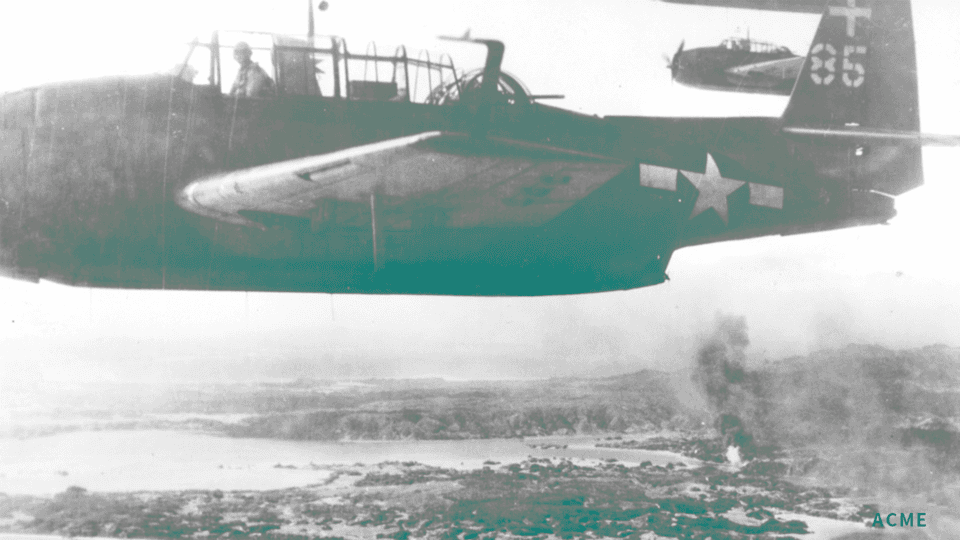

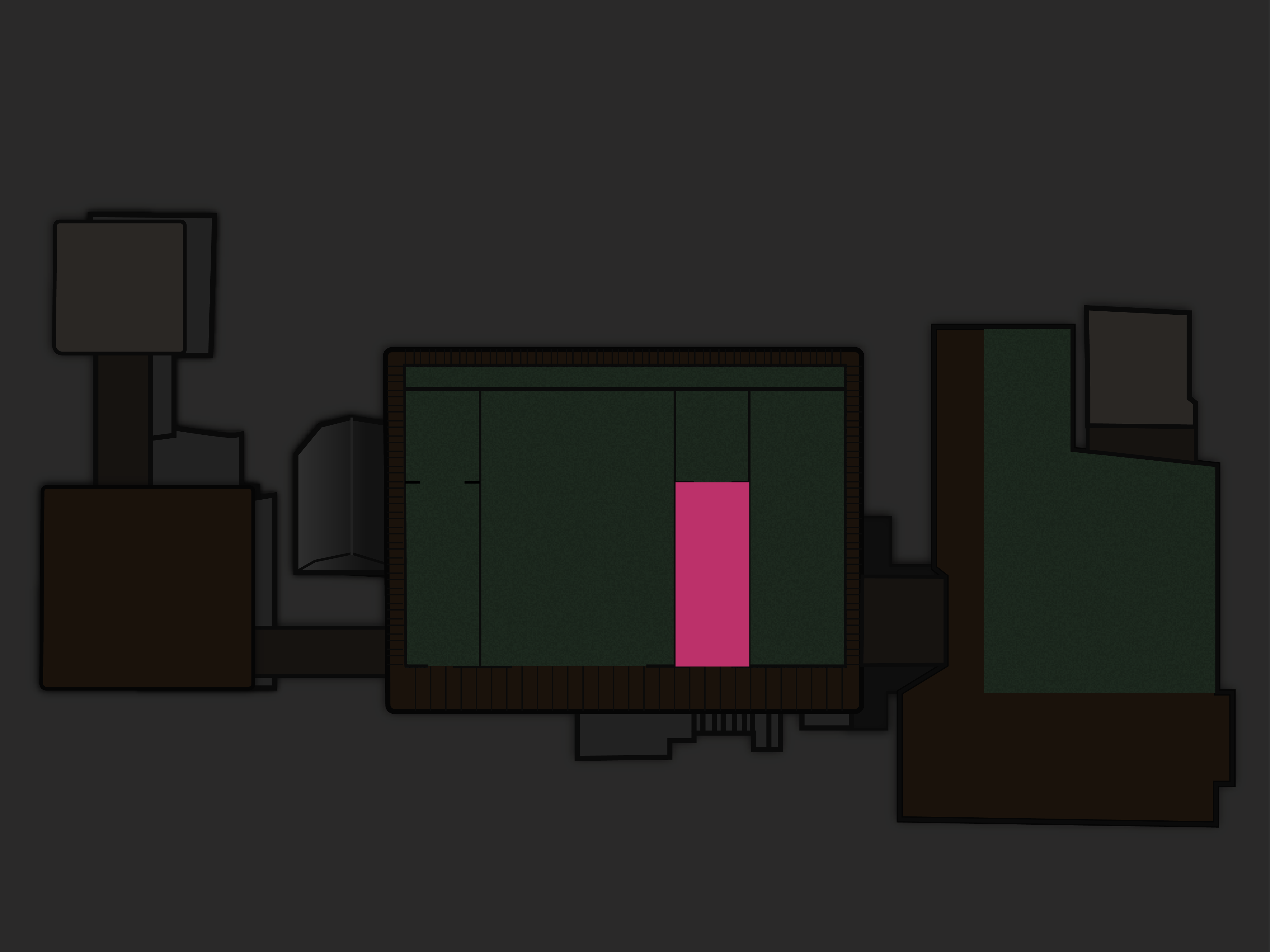

戦闘訓練

その後に続く映像では、戦闘訓練を写している。手旗信号の練習や、鉢巻きを巻いた男児たちが、林の中で横一列になって銃に見立てた棒を使った訓練をしている。女児たちはケガ人を担架に乗せて運ぶ練習をした。

(約1分)

楽しいひととき

戦況が悪化する中でもホッとする瞬間はあった。

(約45秒)

子どもたちが、住職とみられる男性を囲んでうれしそうにおやつを食べる姿が捉えられている。地元の家庭を訪ね、食事をほおばったり、竹馬で楽しそうに遊んだりする様子もみられる。たまの入浴でさっぱりすると、午後7時半に就寝時間を迎えた。

- 山際正次さん(89)の証言

- 当時8歳で龍潭寺に疎開

年に1度、家族との面会が許されました。疎開して少したち、母と姉が寺を訪ねてきた。うれしかった。「元気でやっている」ということは伝えたのかな。母も、自分がみんなから爪弾きにされていないと安心したようでした。面会に来られない家も多く、母たちが帰った後に「どうだったか」とみんなに聞かれた。手紙も書いた。先生の検閲があり「迎えにきてくれ」とか「いじめられている」とか書くと、書き直しさせられた。当時はHなど薄い鉛筆を使うのが流行っていました。

この映像からどんなことが読み取れるのか。明治大学文学部教授で同大平和教育登戸研究所資料館長の山田朗さんは「疎開先で子どもたちが勉強していたり、畑仕事をしていたりするニュース映像は見たことがあるが、軍事訓練の具体的な内容まで捉えたものは珍しい」と話す。

山田さんが注目するのは、少年らによる歩兵戦闘とみられる訓練などだ。「映像を見る限り一応様になっている。突然『やれ』と言われてできるものではない。普段から行っていたと想像できる」と言う。少女らによる担架でのケガ人搬送の訓練なども行っており、本土決戦を見越した動きだろうと指摘する。

この動画が撮影されてから間もなく、政府や軍部は静岡などの太平洋沿岸をアメリカ軍の上陸地点と想定、疎開児童たちを別の場所に「再疎開」させることにした。

龍潭寺の子どもたちは1945年4月、大井川上流の農村地帯にある智満寺(静岡県川根本町)に移った。3,000人以上が犠牲になった6月18日の浜松大空襲後には、さらに遠く青森県板柳町に「再再疎開」。終戦後の10月、東京に戻った。恵比寿駅周辺は焼け野原で、家が焼けたり家族を亡くしたりした子どもたちも多くいた。