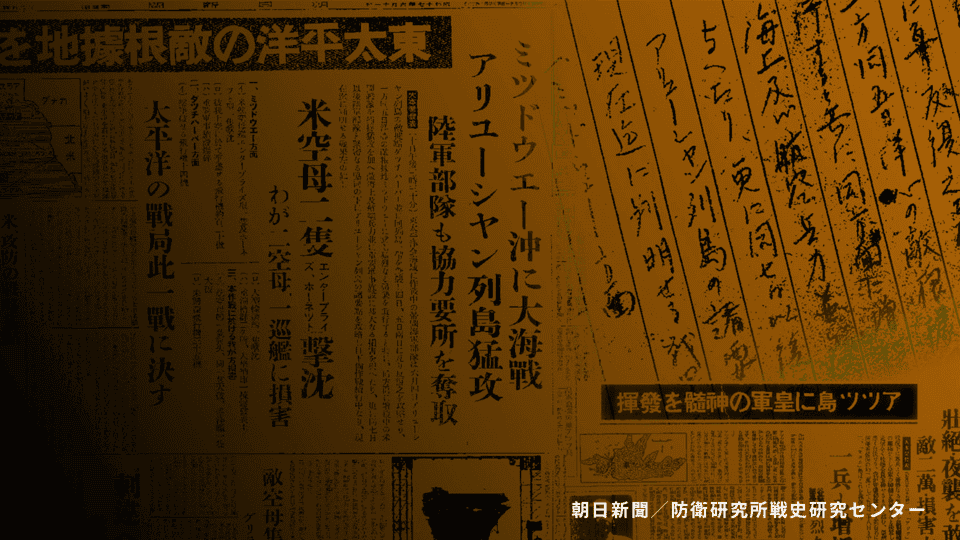

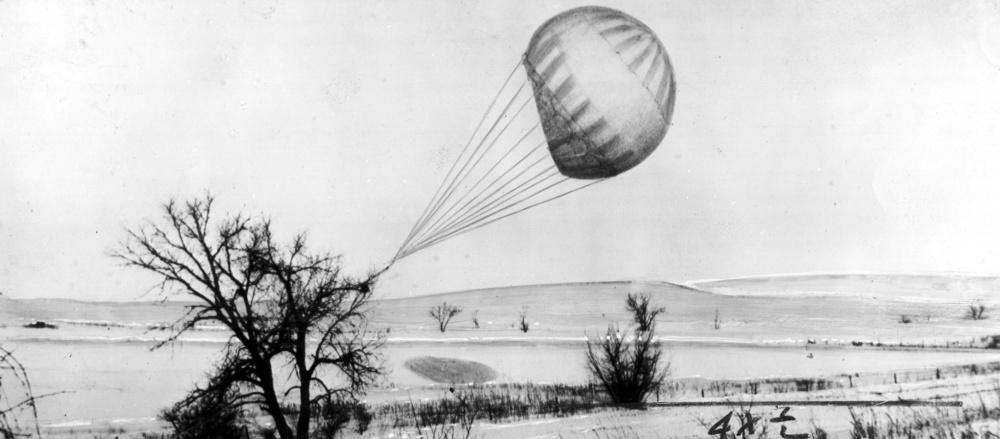

太平洋戦争の真っ只中、旧日本軍が、アメリカなど連合軍の攻勢をはねのけようと開発を進めたのがコンニャクと和紙を使った新兵器「風船爆弾」だった。

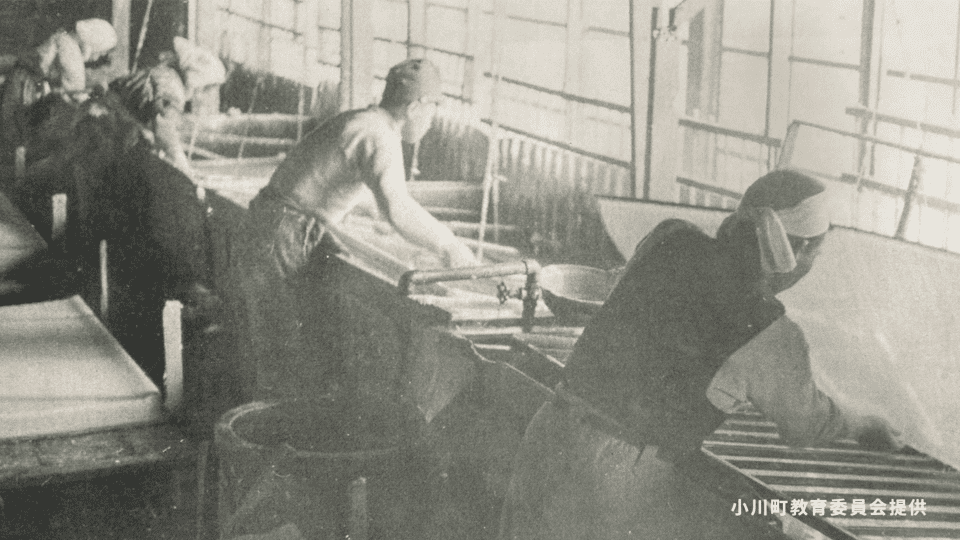

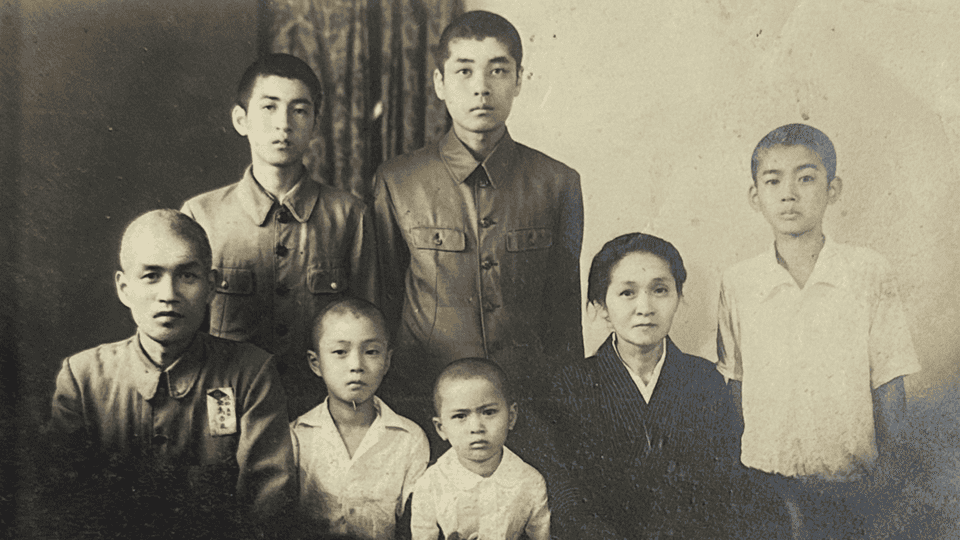

製造は主に、高等女学校の生徒らが担った。戦況悪化で、男子の徴兵が進む中、労働力を補う“戦力”としてかり出された。

風船爆弾の開発を命じられたのは、陸軍の「登戸研究所」。

この研究機関は、日本陸軍が防諜(スパイ防止)、諜報(スパイ活動)、謀略(破壊・攪乱活動・暗殺)・宣伝(人心の誘導)といった「秘密戦」(水面下で行われる戦い)のための兵器、資材を研究・開発するために設置された。

研究所が置かれたのは、神奈川県川崎市だった。生物化学兵器、風船爆弾、中国紙幣の偽札などが開発され、憲兵が周囲を警戒し、一般の人は近づけなかった。

最盛期には11万坪の敷地に、約100の建物があった。1920年代後半に数人だった人員も、年々規模は拡大し、敗戦時には800人を超えていた

風船爆弾の開発は登戸研究所第一科(科長・草場季喜)を中心に行われ、気象や天候調査のために中央気象台の技師ら、民間技師も含む多数の専門家が集められた。

1948年7月26日米軍撮影、国土地理院所蔵

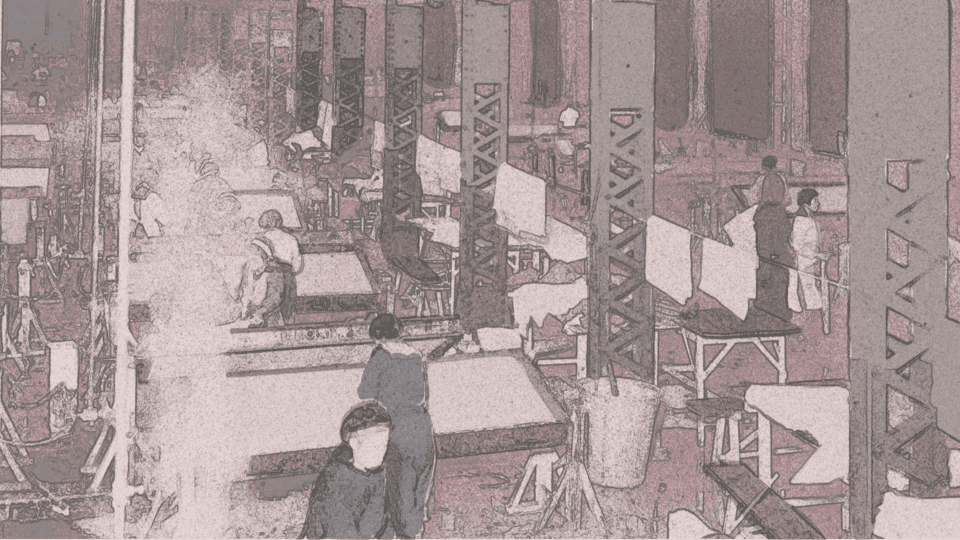

風船爆弾は、ごく薄い和紙をコンニャクのりで3層から5層に貼り合わせて、それを気球へと成形していった。

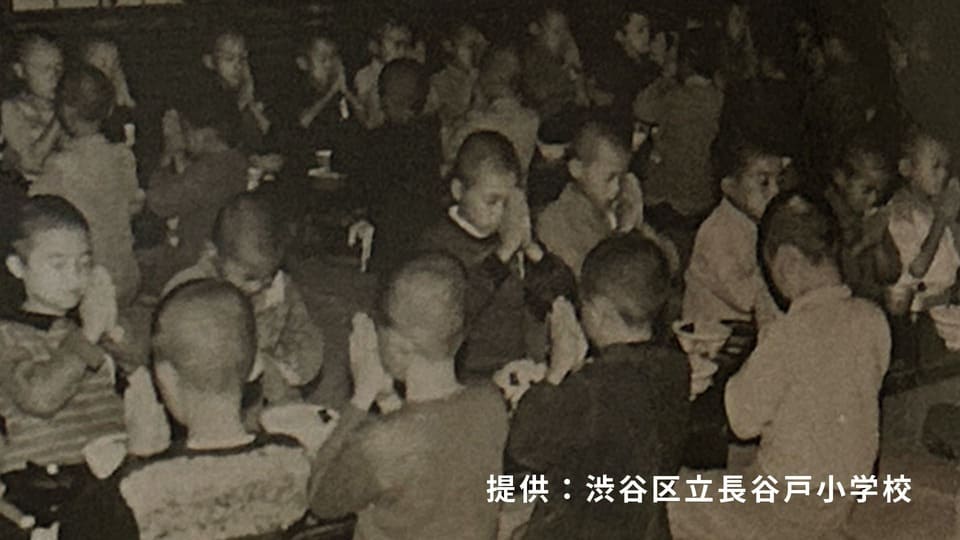

こうした作業を担ったのが、「女子挺身隊」と呼ばれた若い女性たちや、現在の中学生から高校生に当たる高等女学校の生徒たちだ。

「学徒勤労令」が制定された1944年8月以降、各地の工場に動員され、風船爆弾作りに従事させられた。

時に、深夜から明け方に及ぶ過酷な労働を強いられることもあり、水虫や凍傷にかかる生徒も少なくなかった。

風船爆弾の製造工程

- STEP

01 - 畳一畳分ほどの薄い和紙(気球紙)をコンニャクのりで3〜5層に貼り重ね、原紙にする

- STEP

02 - 原紙を苛性ソーダで強化し、紙が破れないようグリセリンで煮て柔らかくする

- STEP

03 - パーツにした原紙をつなぎ合わせ、巨大な気球に成形する

- STEP

04 - 空気を入れ、気体漏れがないかを調べる膨張試験(満球テスト)を実施し、完成

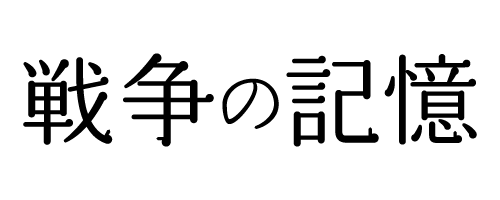

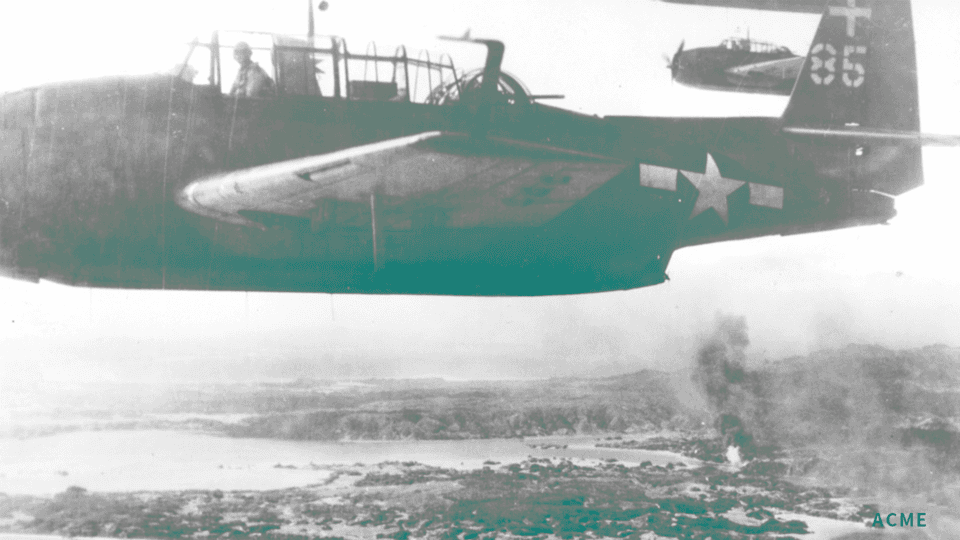

風船爆弾は偏西風を利用し太平洋を横断、高度維持装置を装備し、高度を保った。

風船爆弾の発射(放球)基地には、茨城県大津(北茨城市)、福島県勿来(いわき市)、千葉県一宮(一宮町)が選ばれた。山に囲まれて風が少ないことなどが考慮された。

1943年11月7日、放球に初成功。約9300発が放たれ、うち1割がアメリカに到達したと推測されている。アメリカ北西部オレゴン州では子どもら6人が死亡した。

(スクロールすると下の図が動きます)