沖縄戦

戦地となった理由

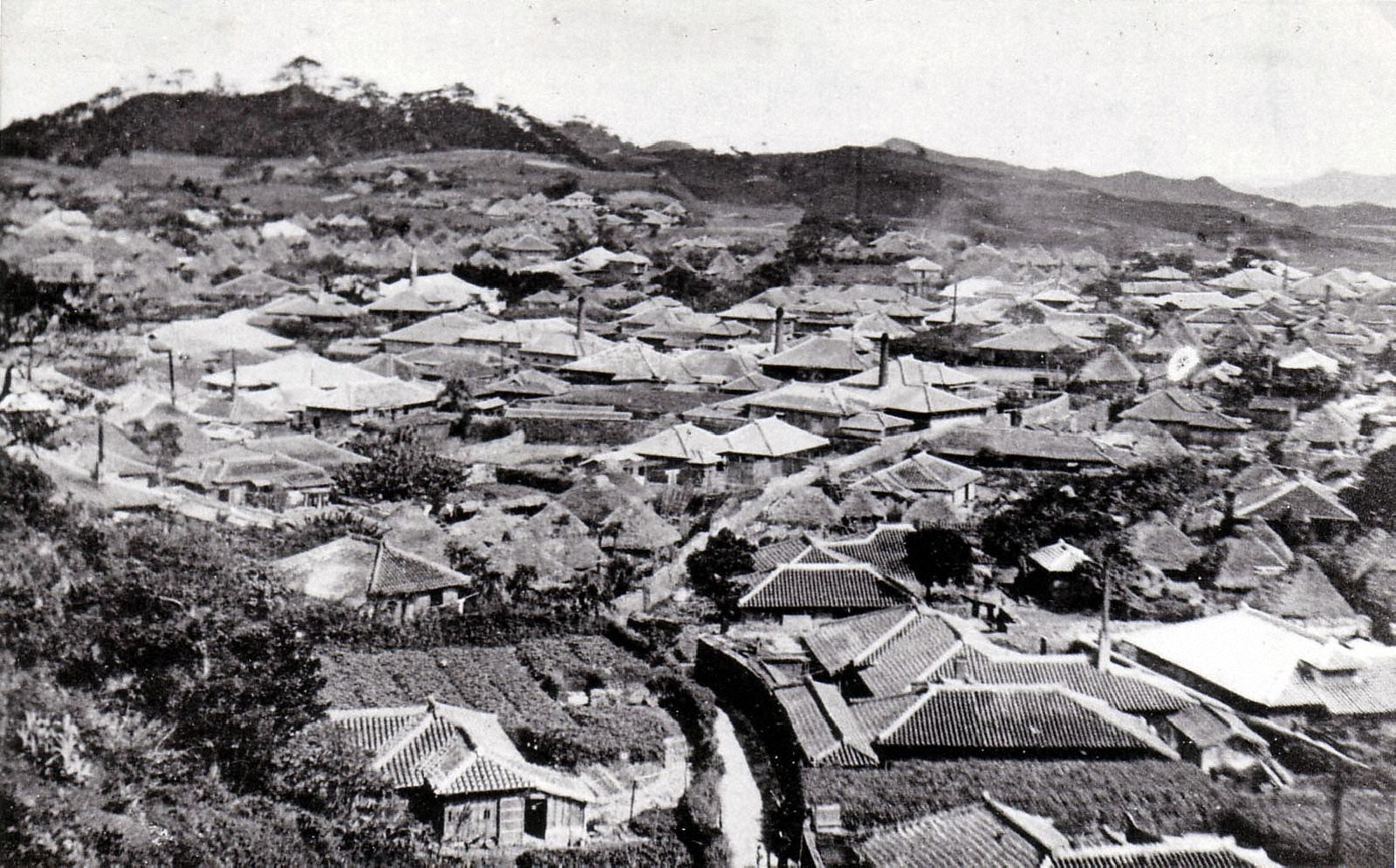

沖縄はかつて、琉球王国という独立国家だった。1609年に薩摩藩の侵攻を受け支配下に入ったが、清朝中国にも朝貢するなど「両属」するかたちで王国が存続していた。1879年には明治政府が武力を率いて日本に併合し「沖縄県」となったものの、長らく大規模な部隊や軍事施設がほとんどない軍事的な空白地帯だった。

日本本土との同一化を図るため、標準語の奨励や日本名への改称、昭和天皇の「御真影」への敬礼など徹底した皇民化政策が敷かれた沖縄。軍に入隊し1937年に始まった日中戦争へ出兵した人もいたが、当初は戦略的に重要視されていたわけではなかった。

転機は1943年9月だった。戦局が劣勢に立たされていた日本が、千島列島からサイパン島、インドネシア、ビルマ(現在のミャンマー)を結ぶ「絶対国防圏」を御前会議で設定したことで、沖縄には前線の航空部隊を支援する後方基地としての役割が定められた。

大本営は1944年3月、南西諸島での飛行場整備と防衛を任務とする第32軍を創設。司令官は牛島満が務めた。軍は防衛招集などで住民を動員し、沖縄各地で16もの飛行場の整備を進めた。

ところが、絶対国防圏の中核とされたサイパン島が7月に陥落。島伝いに日本本土へと近づく「飛び石作戦」でアメリカ軍が進撃する中、日本軍は本土決戦への準備を進めた。

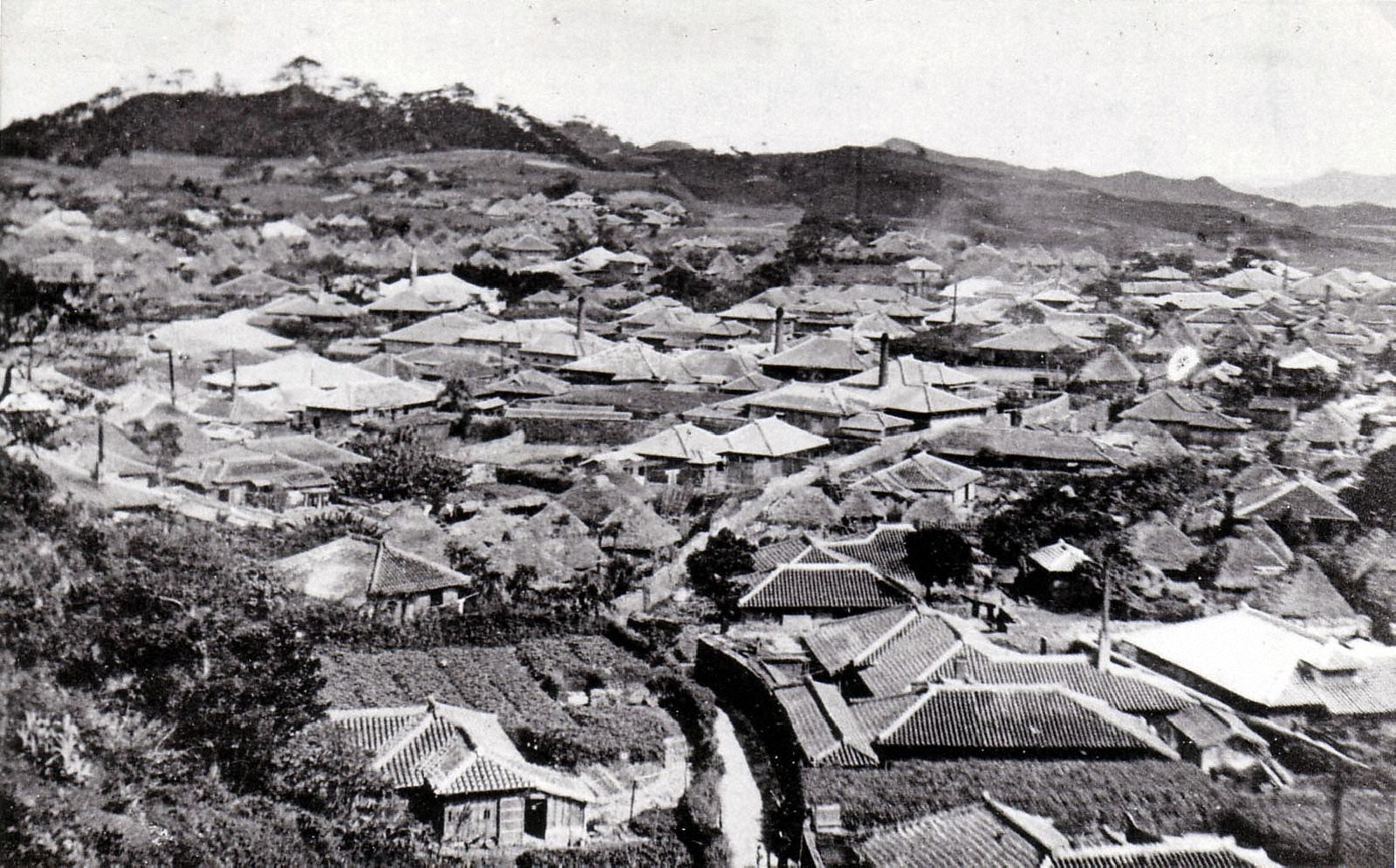

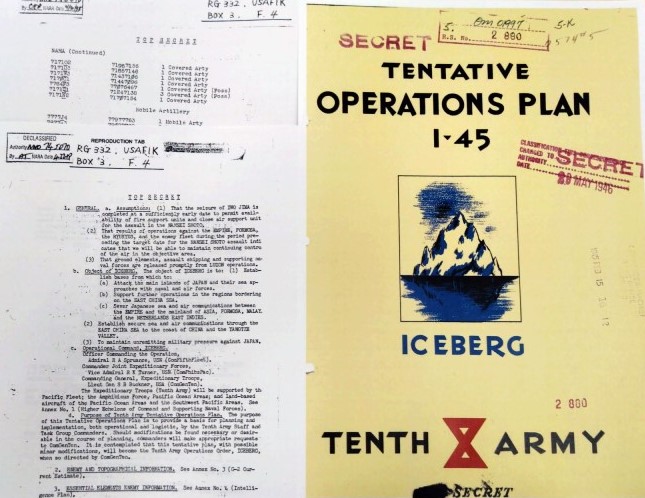

アメリカ軍が沖縄を攻めた目的は、本土進攻の足掛かりとする航空・補給基地の確保にあった。10月に沖縄侵攻を決定し、1945年1月に「アイスバーグ作戦」と呼ばれる攻略作戦を策定した。

日本軍は、本土決戦までの時間稼ぎとアメリカ軍の戦力を消耗させるため、沖縄の第32軍を増強しつつ、戦闘機などで打撃を与える航空決戦を計画した。第32軍はあくまで地上決戦を想定していたが、アメリカ軍の上陸ルートを読み切れない大本営は1944年11月、沖縄からの一部部隊の台湾転出を決めた。

弱体化した第32軍は持久戦を行う方針に切り替え、兵力を補うため1945年3月に大規模な防衛召集を実施。多くの住民が沖縄戦の直前に入隊した。

アメリカ軍は、日本軍から奪った飛行場を利用して本土爆撃を実施し、一部は戦後も基地として利用した。アメリカ軍による新基地建設のため強制収容された土地も多い。国土面積約0.6%の沖縄には現在、在日アメリカ軍専用施設の7割が集中。これらの基地は、沖縄戦と地続きにある。

「絶対国防圏」の一角であったサイパン島の陥落を目前にした1944年7月7日、日本政府は軍の意向を踏まえ、沖縄の住民を県外へ疎開させることを決定した。

沖縄県は九州や台湾へ10万人の避難を計画。「県外転出実施要綱」によると、対象は15歳未満または60歳以上の男性、病人と女性には年齢制限がなかったが、女性には疎開先で幼児や高齢者の世話が必要か、軍が許可した者との条件があった。

疎開の背景には、海上輸送の途絶を想定した食料問題の緩和と、軍事作戦の足手まといとなる住民を、沖縄から取り除く意味合いがあった。残った住民の多くは、戦力とみなされた。

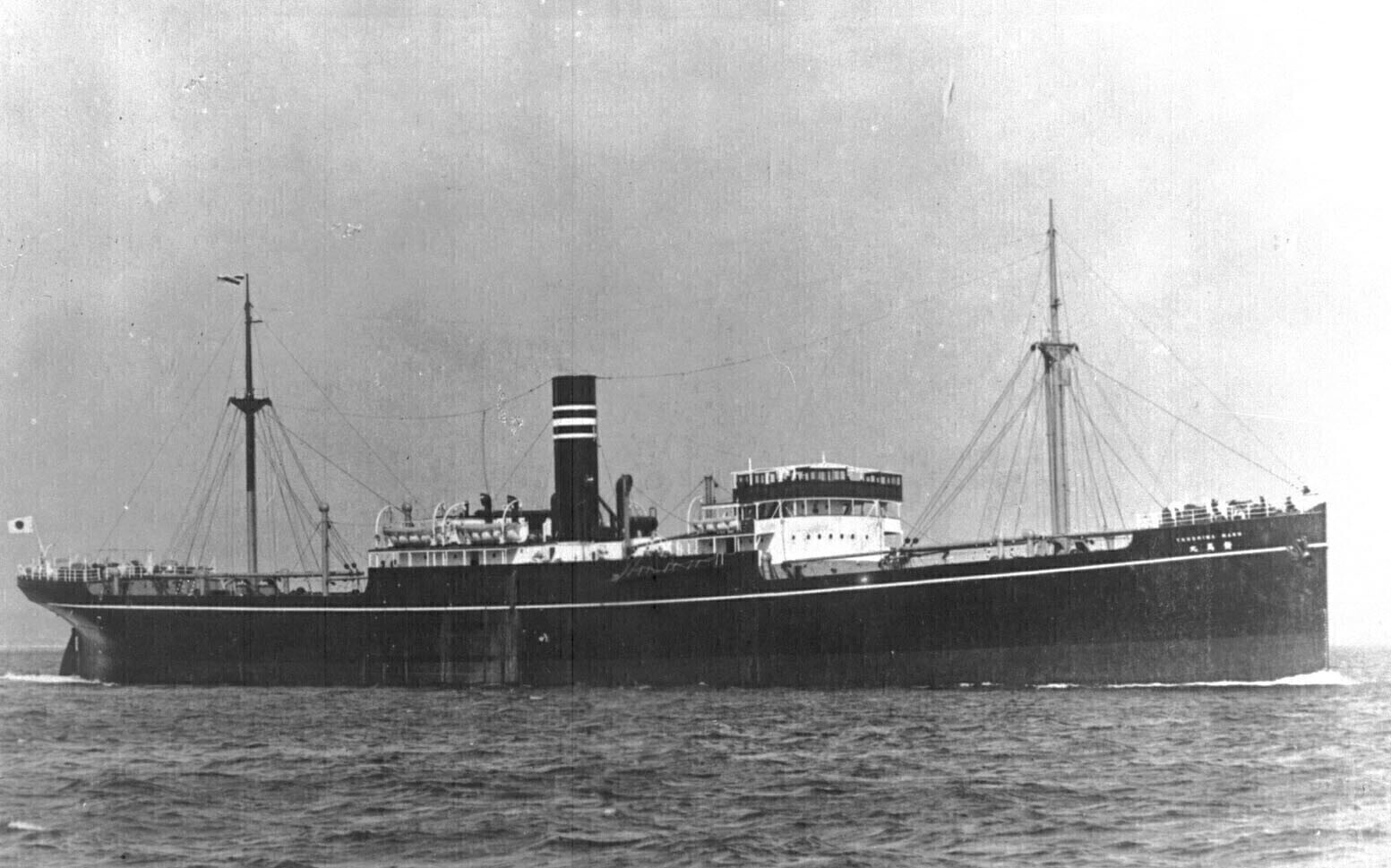

疎開は思うようには進まなかった。アメリカ軍は沖縄周辺の制海権をすでに握っており、8月22日には国民学校(現在の小学校)の学童らを乗せていた疎開船「対馬丸」が潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没。1500人近くが死亡した。

日本軍はかん口令を敷いたものの、事件が知れ渡り疎開を取り止める人が相次いだ。働き盛りの男性は陣地構築などのため根こそぎ動員されていたため、子どもや女性、高齢者だけが疎開し一家が離散することへの抵抗感もあったという。

戦果を粉飾した大本営発表を信じた「日本が絶対勝つ」との住民意識も、疎開の機運情勢を阻む要因となったと指摘されている。

10月10日、アメリカ軍が沖縄各地を空襲し、軍人や住民ら668人が死亡した。当時の那覇市は市街地の約9割が消失。地上戦の現実味が増したことで疎開が加速したが、1944年3月までに県外へ避難したのは計約7万3000人にとどまった。

空襲を受け、沖縄県は本島北部への約10万人の住民疎開も進めた。輸送手段の乏しさから多くの人々は徒歩での移動を強いられ、避難完了を前にアメリカ軍が上陸。本島は南北に分断され、北部へ避難できたのは約8万5000人とされる。

住民の避難先となった北部でも、日本軍が小規模ながら部隊を配置していたためアメリカ軍との間で戦闘となり、長期にわたるゲリラ戦が続いた。避難できたとしても、食料不足による餓死者が出た他、マラリアの蔓延で亡くなった人が多かった。

沖縄戦から80年。台湾有事への懸念が高まる中、自衛隊は沖縄を含む南西諸島での防衛力を強化している。政府は沖縄・宮古島市や石垣市など先島諸島5市町村の住民ら約12万人を、有事の際に船舶や航空機で輸送し、九州・山口で受け入れる計画を公表した。

一方で計画では、地上戦が繰り広げられ現在住民120万人以上が住み多くの観光客が訪れる沖縄本島は、避難の対象外だ。本島には有事に攻撃される可能性が高いアメリカ軍基地や自衛隊の基地が点在している。避難計画の実行性への疑念と危機感が深まっている。

米太平洋艦隊の空母から発進し、沖縄本島を爆撃した米海軍の雷撃機TBFアベンジャー=1944年10月、米海軍撮影(ACME)

日本守備隊の抵抗をほとんど受けずに沖縄本島南西部に上陸した米海兵隊員。ガダルカナルから硫黄島まで激戦を繰り返してきた米軍には、無血上陸は意外だった=1945年4月、米海兵隊撮影(米海兵隊公式写真)

沖縄本島南西部に無血上陸した米軍部隊。戦艦、巡洋艦、駆逐艦が地平線に浮かび、そこから海岸までを沿岸警備隊と海軍の各種上陸用舟艇が埋め尽くした=1945年4月、米沿岸警備隊撮影(米沿岸警備隊公式写真)

沖縄本島のぬかるんだ道を内陸部に向けて進軍する米軍部隊=1945年4月、米海軍撮影(ACME)

沖縄本島で、墓の内部に隠れる日本軍狙撃兵を追いつめた米海兵隊員=1945年4月、米沿岸警備隊撮影(ACME)

沖縄本島で、戦火から遠く離れた難民収容所まで、米海兵隊の水陸両用強襲車両で運ばれる地元住民。住民の表情は恐怖から困惑に変わっている=1945年4月、米沿岸警備隊撮影(ACME)

1945年4月21日、沖縄本島の157高地(米軍呼称178高地)にある洞くつの日本軍陣地を攻撃する米陸軍第7歩兵師団の火炎放射戦車=米陸軍撮影(米陸軍公式写真)

沖縄本島の海岸に接岸した無数の米軍上陸用舟艇。当初の上陸作戦の後、米軍の補給物資陸揚げに、こうした舟艇が活躍している=1945年4月(ACME)

沖縄戦、太平洋戦争、1945年4月1日の米軍上陸で始まった沖縄戦は、6月23日に牛島満司令官が自決、守備隊の全滅で終わった。戦死者は日本軍9万4136人、一般人3万8276人など日本側18万8136人など、米軍1万2520人。「ひめゆり部隊」「おとひめ部隊」の自決など多くの悲劇を生んだ。)

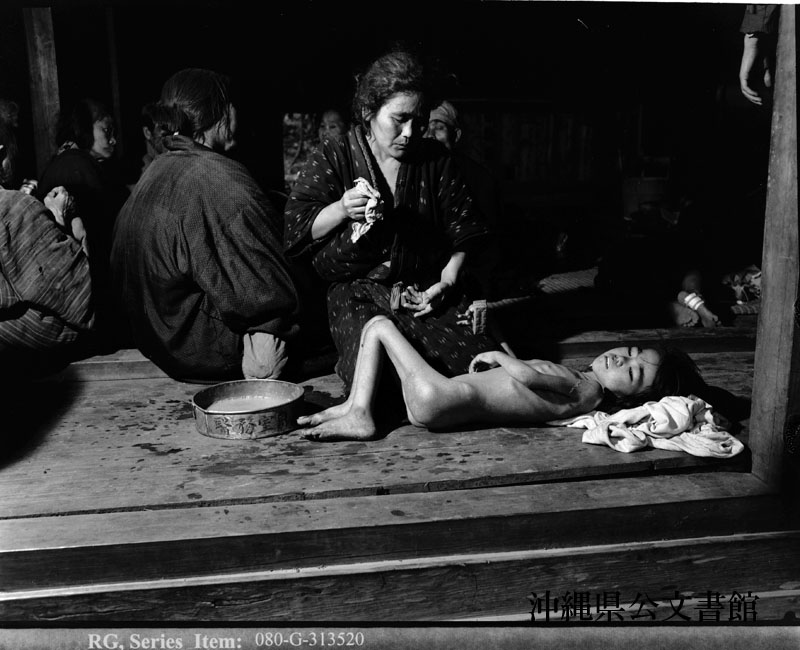

沖縄本島で、洞穴の中から赤ん坊の泣き声が聞こえてくるのに気付いたパトロール中の米海兵隊員が、危害は加えないと説得して、写真の母子を含む11人全員を救出した=1945年5月、米海兵隊撮影(米海兵隊公式写真)

沖縄近海で日本軍機の特攻攻撃を受け、戦死した米海軍病院船コンフォート乗組員の追悼式。コンフォートは明々と照明を付け、標識から明らかに病院船だと分かったにもかかわらず、攻撃を受け、29人が死亡、33人が負傷した。式典は船が西太平洋の港に寄港した際に行われた=1945年5月(ACME)

沖縄本島南部の戦闘で負傷し、担架で運ばれる米海兵隊員=1945年5月、米海兵隊撮影(ACME)

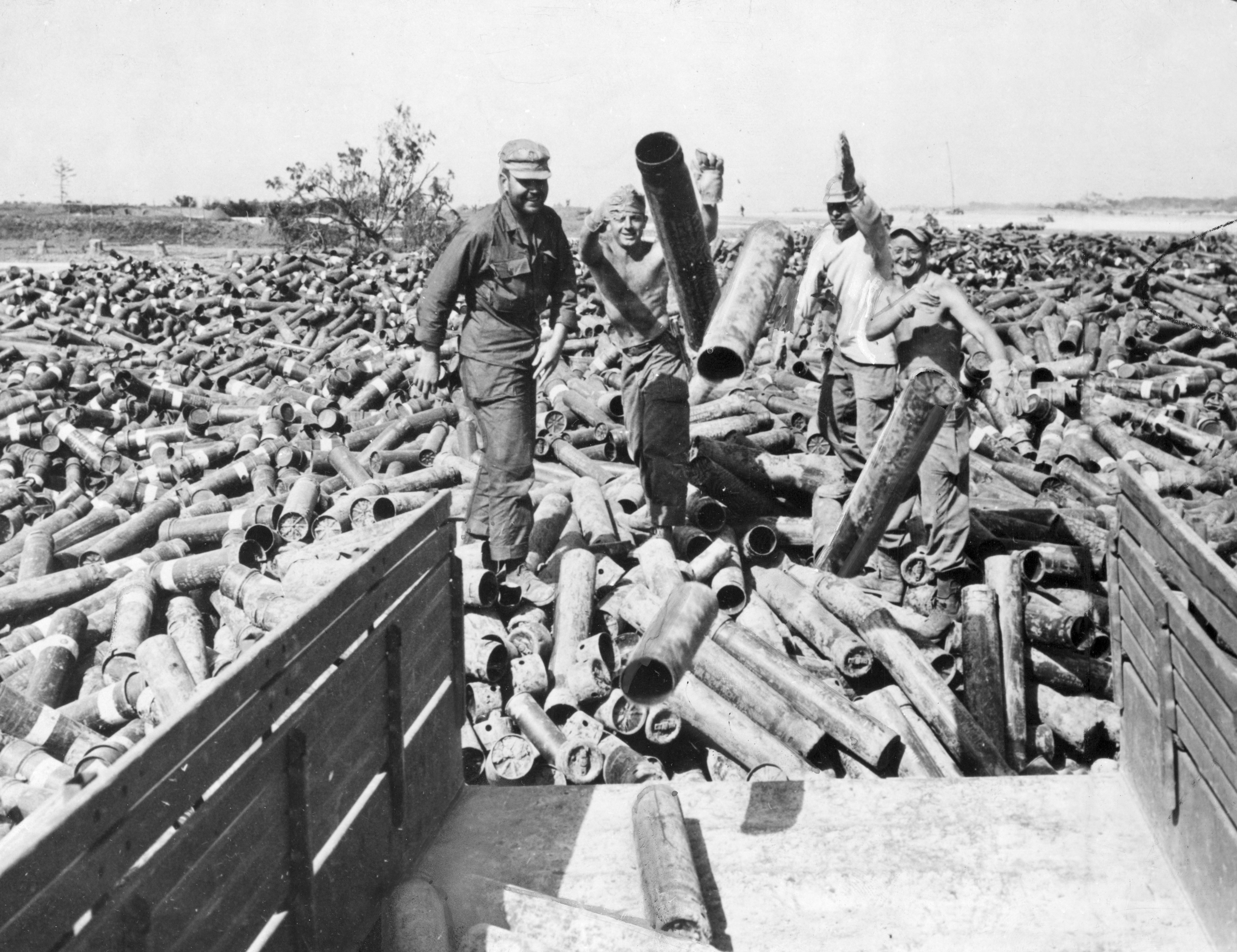

沖縄本島の集積場に積み上げられた90ミリ砲の空薬きょう。再装てんのため、米国に送り返される=1945年5月(ACME)

激戦で廃虚となった那覇市上空を飛ぶ米海兵隊の軽観測機グラスホッパー。この時、那覇はまだ日本軍の手中にあり、地上からは機に向けて対空火器が発射された。遠景の港には沈没船が見える。後にLIFE誌の従軍カメラマンとして日本のカメラの優秀性を世界に紹介したことで知られる海兵隊カメラマンのデビッド・ダグラス・ダンカン中尉が撮影した=1945年6月、米海兵隊撮影(ACME)

1945年6月9日の米海兵隊上陸に先立ち、沖縄西方48キロの粟国島に砲撃を加える米歩兵揚陸艇(LCI)の40ミリ機銃、米海軍撮影

1945年6月3日、伊平屋島に橋頭保を築くため、不規則な航跡を残しながら海岸に向かう米軍の上陸用舟艇。島内で白煙を上げているのは、上陸に先立つ艦砲射撃を浴び、炎上する日本軍の砲座(ACME)

降伏する日本兵の先頭に立ち、白旗を掲げる沖縄の女の子。この女の子は向けられたカメラを武器と思い、手で顔を覆った=1945年6月(米軍撮影、大田昌秀著「沖縄戦とは何か」久米書房より)

沖縄本島で、白旗を掲げて米軍に投降する日本軍兵士=1945年7月、米海兵隊撮影(ACME)

沖縄本島南部で豪雨のため道路が不通となり、首里城の米海兵隊員はパラシュートによる投下で食糧、飲料水の補給を受けた=1945年6月(ACME)

先島諸島沖で、日本軍特攻機の突入によって火災を起こした英空母=1945年6月、英軍撮影(ACME)

沖縄本島で、日本軍陣地を火炎放射器で攻撃する米陸軍の戦車=1945年6月、米陸軍通信隊撮影(ACME)

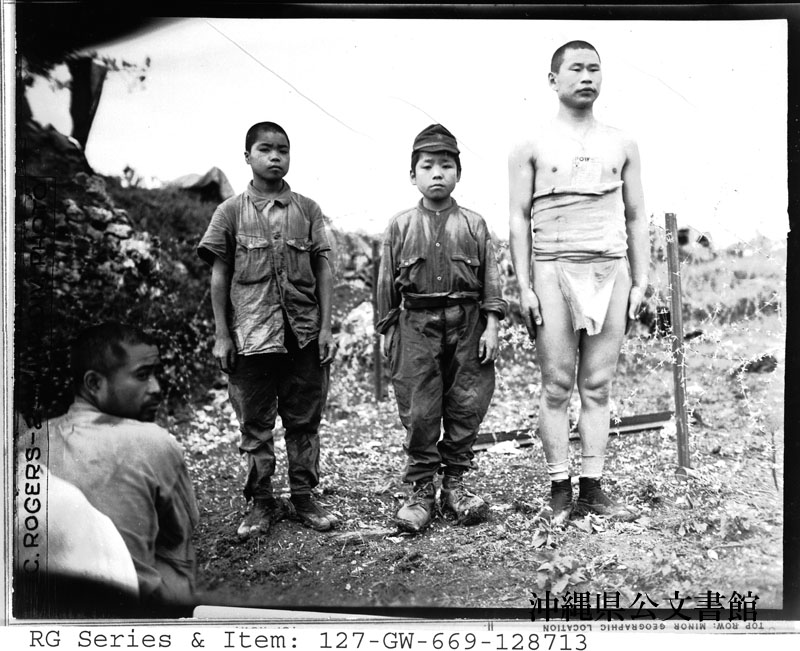

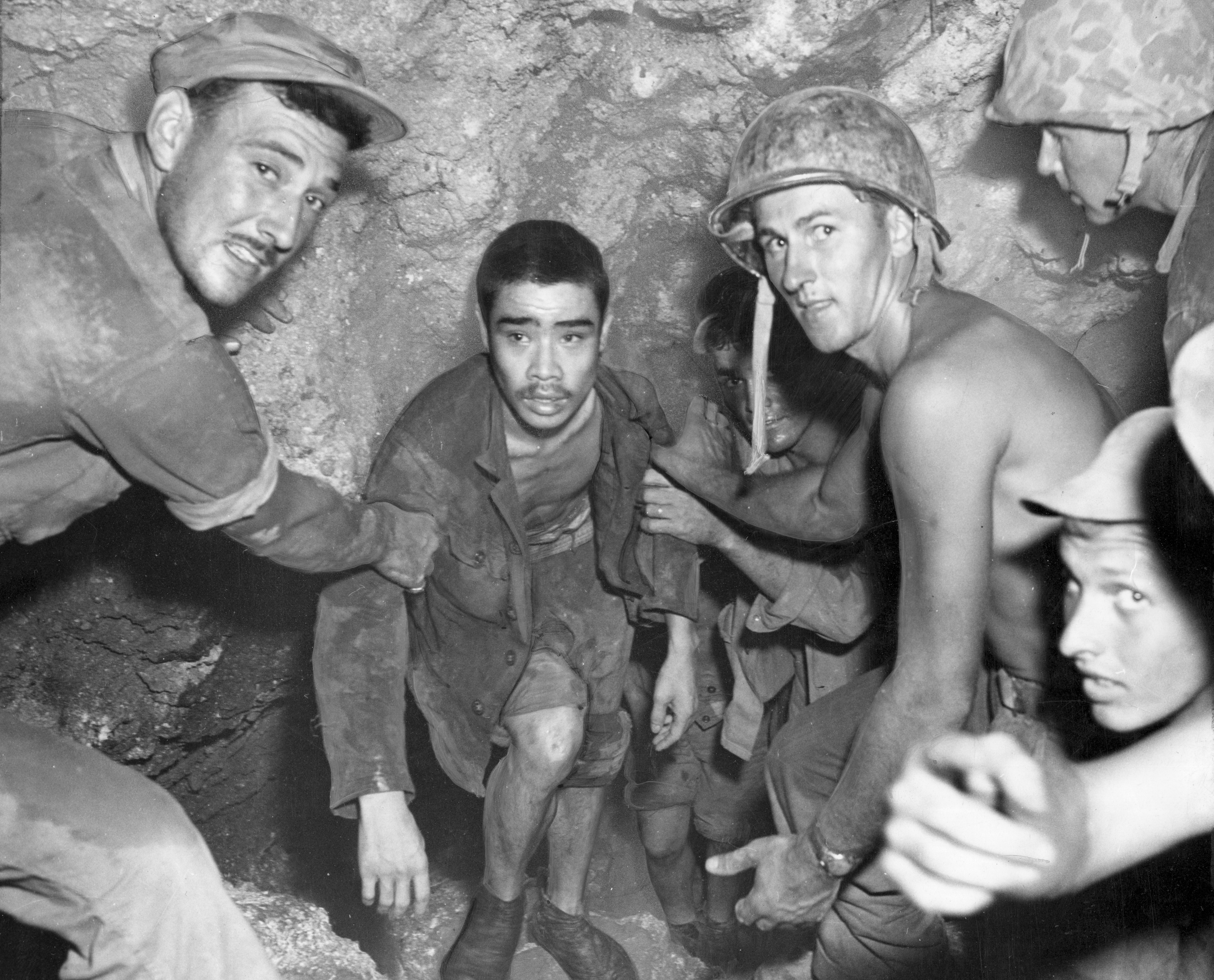

沖縄本島で、戦闘が始まって以来隠れていた洞穴から米海兵隊員の手で連れ出される島民=1945年7月、米海兵隊撮影(ACME)