1936年2月26日、陸軍の青年将校が率いる反乱部隊が国の中枢を占拠した二・二六事件は、将校らが兵力で圧倒する鎮圧部隊に投降して、4日目の2月29日に沈静化した。

日本近現代史で最大規模のクーデターはなぜ失敗に終わったのか。反乱部隊の主な敗因は、青年将校らに対する昭和天皇の激しい憤りと、準備不足にあった。

二・二六事件とは何だったのか

日本は当時、1931年の満州事変や1933年の国際連盟脱退を経て、アメリカやイギリスとの対立を深めていた。軍部の政治的な影響力が増す中で、陸軍の派閥の一つ、皇道派の青年将校らが「政党政治の打破と天皇を中心とした国家体制の樹立」を目指し、約1500人の兵力で決起した。

反乱部隊は、内閣や対立する軍部の要人を次々と殺害。岡田啓介首相(当時)も死亡したとの情報が流れたが、岡田は首相官邸にある女中部屋の押し入れの中に隠れ、難を逃れた。

|

|

|

| 殺害 | 殺害 | 殺害 |

| 斉藤実 内大臣 |

高橋是清 蔵相 |

渡辺錠太郎 陸軍教育総監 |

|

|

|

| 重傷 | 無事 | |

| 鈴木貫太郎 侍従長 |

岡田啓介 首相 |

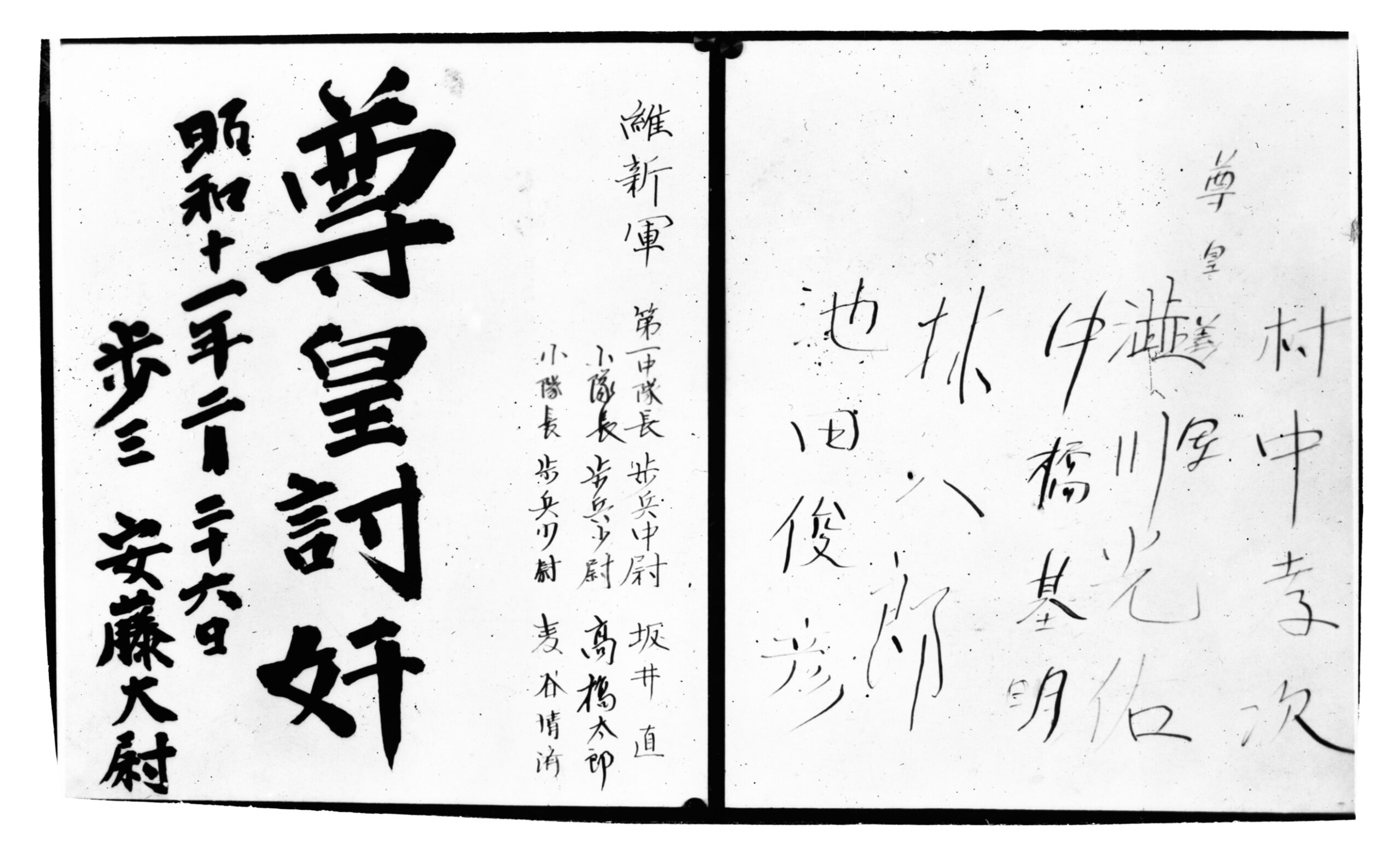

決起の準備

青年将校らが反乱に向けて動き出したのは、1935年秋のことだった。

歩兵第1連隊の栗原安秀・中尉が、1934年の「士官学校事件」を契機に免官となっていた磯部浅一・元1等主計に決起の意思を伝え、磯部が同意した。その後、磯部と共に免官となった村中孝次・元大尉や歩兵第一旅団の香田清貞・大尉など、賛同者を増やしていった。

磯部らは、決起への感触を探ろうと皇道派の重鎮、真崎甚三郎・大将や川島義之・陸相に面会。はなから無下にする者はなく、軍上層部の理解が得られると判断した。

栗原は、歩兵第1連隊と近衛歩兵第3連隊からの兵の動員に向け奔走。「相当なる部隊を出し得る」と磯部に告げていたが、両部隊から加わった兵は反乱軍の約3割に過ぎなかった。

兵力を出した歩兵第3連隊を率いる安藤照三・大尉は当初、決起に否定的だったが、磯部らによる再三の説得に応じ、直前になって参加を決断。反乱軍は1483人もの規模に膨れあがった。

天皇への説得工作

反乱成功の鍵は、昭和天皇による「維新断行」の決断に懸かっていた。天皇を説得するため、青年将校らに同情的だった要人を介する主に四つのルートに頼った。

だが、工作に動き出したのは決起の直前で、十分な根回しの時間はなかった。その結果、天皇は反乱軍を鎮圧する強硬姿勢を貫いた。

君国を思うに出でたるものにして、必ずしも咎むべきにあらず

何の許すべきものありや

「速やかに内閣を組織せしめらるること」などを奏上

「自分の意見は宮内大臣に話し置けり」と取り合わず

銃火を交えずして事態を収拾したい

精神の如何を問わず甚だ不本意なり

軍内より首班を選び処理せしむ

天皇は「ご機嫌麗しからざりし」だった

宮中グループの壁

反乱の一報が昭和天皇に達したのは、襲撃から約40分後だった。伝えた侍従によると、この時34歳だった天皇は「非常にご深憂」の様子だった。しかし、宮中グループの側近らの進言で、強硬姿勢を固めた。

直後に参内した木戸幸一・内相秘書官長や湯浅倉平・宮内相らは対応を協議。将校らが望む後継内閣の成立は許さず、反乱を鎮圧する策を天皇に上奏した。

皇道派が主導する改造内閣の樹立を目指した青年将校らは、内閣打倒のため、首相の岡田や軍縮派で最重要閣僚の高橋是清・蔵相を、皇道派と対峙する統制派の渡辺錠太郎・陸軍教育総監を襲撃した。

真崎を首班に担ぎ上げるため、他の軍高官の逮捕を川島陸相に要求したものの、木戸らは攻撃対象から漏れていた。その結果、天皇を囲う宮中グループの壁に阻まれ、反乱軍の討伐に向けた先手を打たれた。

欠いた意思決定

即席の反乱部隊は、組織だった意思決定の仕組みも欠いていた。明確な司令官がおらず、情報共有もままならなかった。歩兵第1連隊の栗原は「軍首脳者等との折衝の経過について(略)初めて知ることが多い」(公判調書)と明かしている。

軍部が討伐の準備を進める中、青年将校らは武力衝突と撤退とで方針がぶれ、思想家の北一輝に助言を求める有様だった。

北が法華経を唱えるとその妻が体を揺らし、天のお告げを口にした。北は「撤退は絶対にいけない」「真崎(大将)に一任」などと解説し、将校らを奮い立たせた。

だが、昭和天皇は一貫して鎮圧を主張。北夫妻による「霊告」は、状況判断を見誤った一因となった。

鎮圧

事態が大きく動いたのは決起から4日後の2月29日。

約2万4000人もの鎮圧部隊が実力行使のため、反乱部隊が占拠していた一帯になだれ込んだ。決起に駆り出された兵士の一部が無断で持ち場を離れ始め、青年将校らは兵士の巻き添えを避けるため所属部隊への復帰を命じた。

一発の銃弾も飛び交うことなく武装解除された将校らは、憲兵に拘束された。

日比谷付近を警備する鎮圧部隊=1936年2月26日から29日までの間のいずれか

新国会議事堂前で小休止する鎮圧部隊=1936年2月26日から29日までの間のいずれか

山王ホテル(後方)前の鎮圧部隊=1936年2月26日から29日までの間のいずれか

原隊復帰する歩兵第3連隊の反乱部隊兵士。背景の建物は連隊兵舎=1936年2月29日、麻布区竜土町の歩兵第3連隊営門前

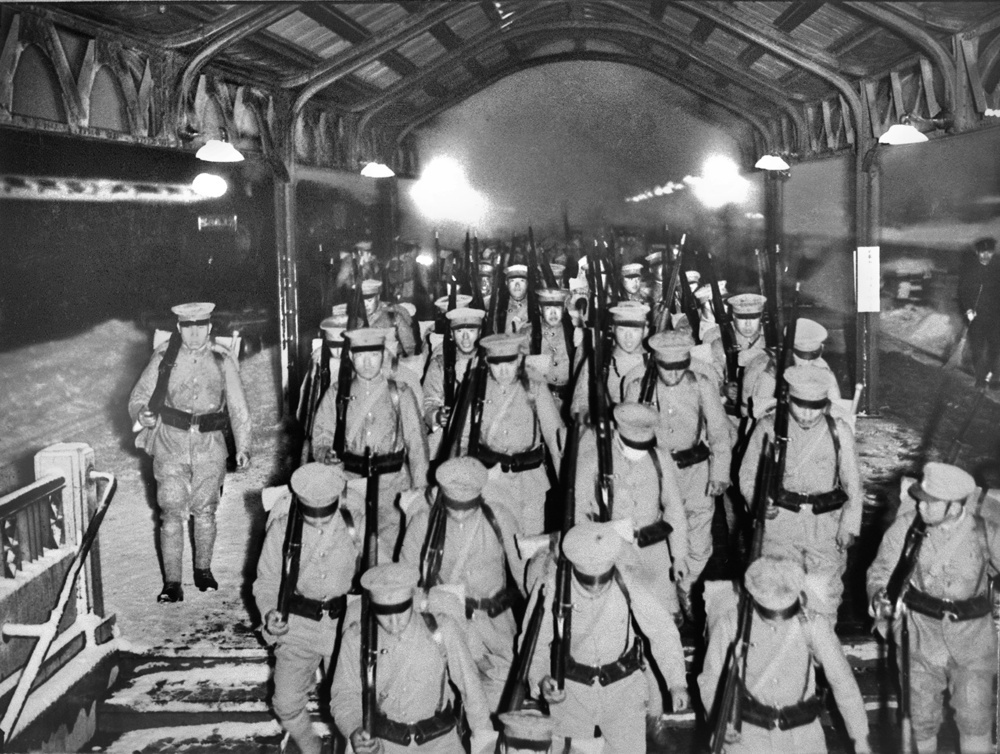

両国駅に到着した鎮圧部隊の歩兵第57連隊(佐倉連隊)兵士=1936年2月26日

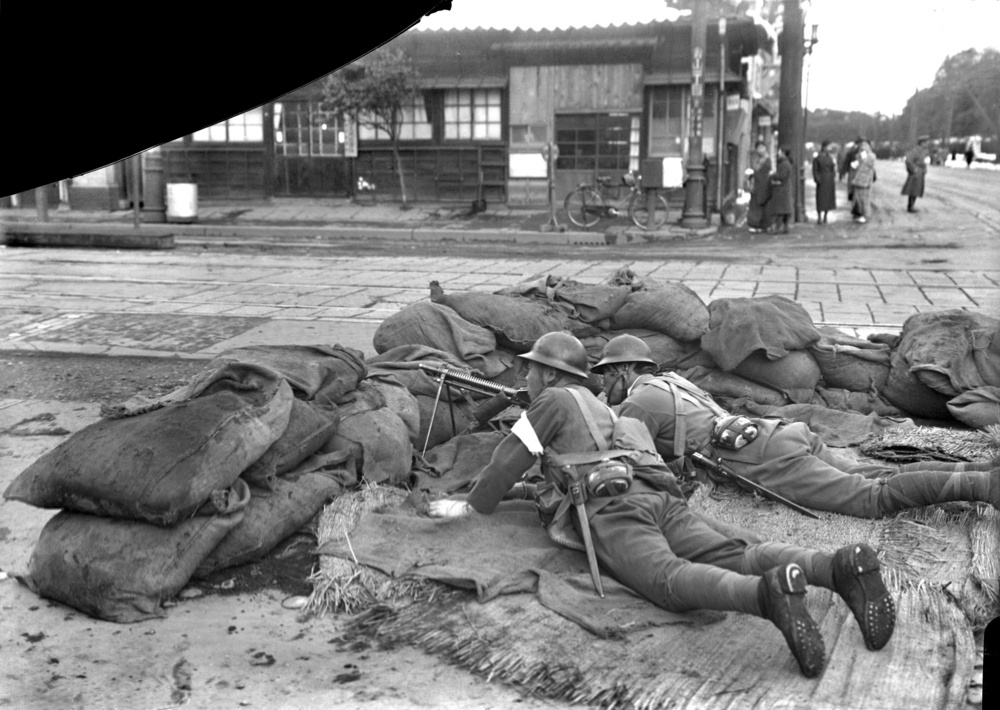

二・二六事件で警備に当たる鎮圧部隊=1936年2月26日、東京・土橋

銃口を霞が関方面に向け、内幸町付近で警備する鎮圧部隊。傍らの東京電燈社ビルから人々が見守っている=1936年2月27日から29日の間

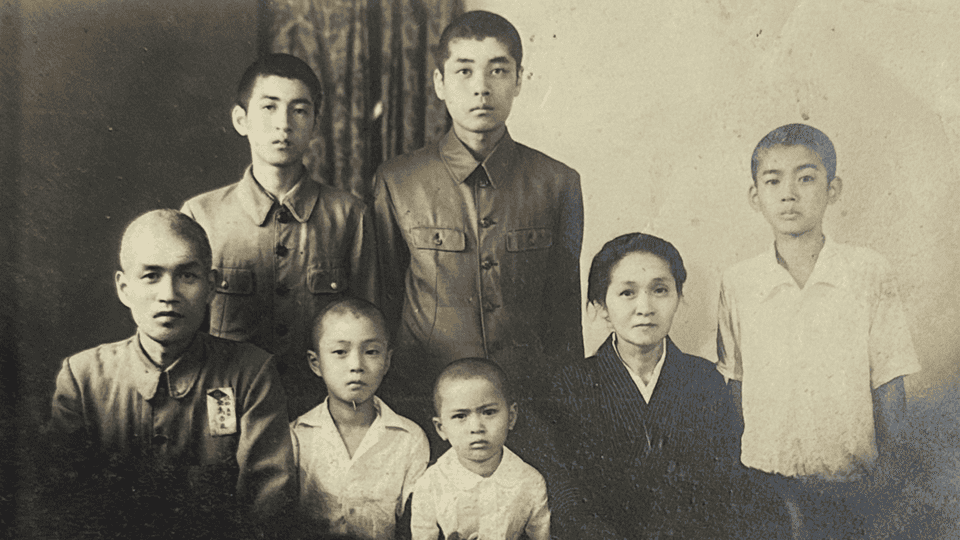

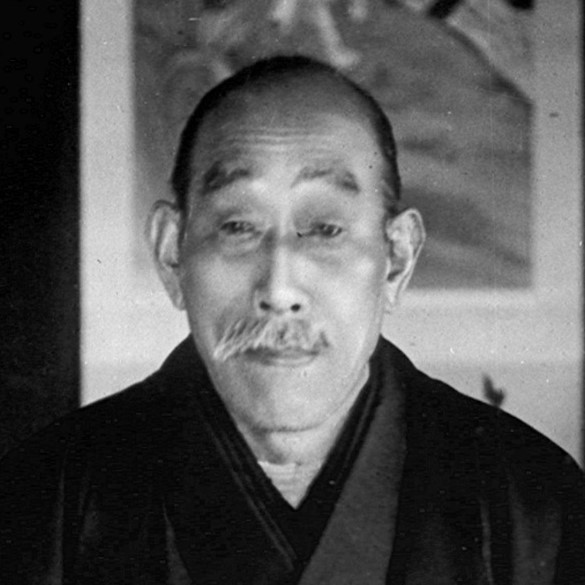

反乱を起こした青年将校の一人である安藤輝三大尉の通夜(あるいは葬儀)に集まった親族ら。1936年7月に死刑が執行された

田村町(現在の港区西新橋)の交差点に築かれた大八車のバリケード。右手が虎ノ門、左手が新橋方面=1936年2月26日から29日の間

桜田門から三宅坂に向かう鎮圧部隊=1936年2月27日

銀座の尾張町交差点(現在の4丁目交差点)付近で警戒する鎮圧部隊兵士。服部時計店前から銀座5丁目を望む。右手は数寄屋橋方向=1936年2月26日から29日までの間のいずれか

鎮圧軍の総攻撃予告を受け避難する人たち。背景は文部省=1936年2月28日、東京・虎ノ門

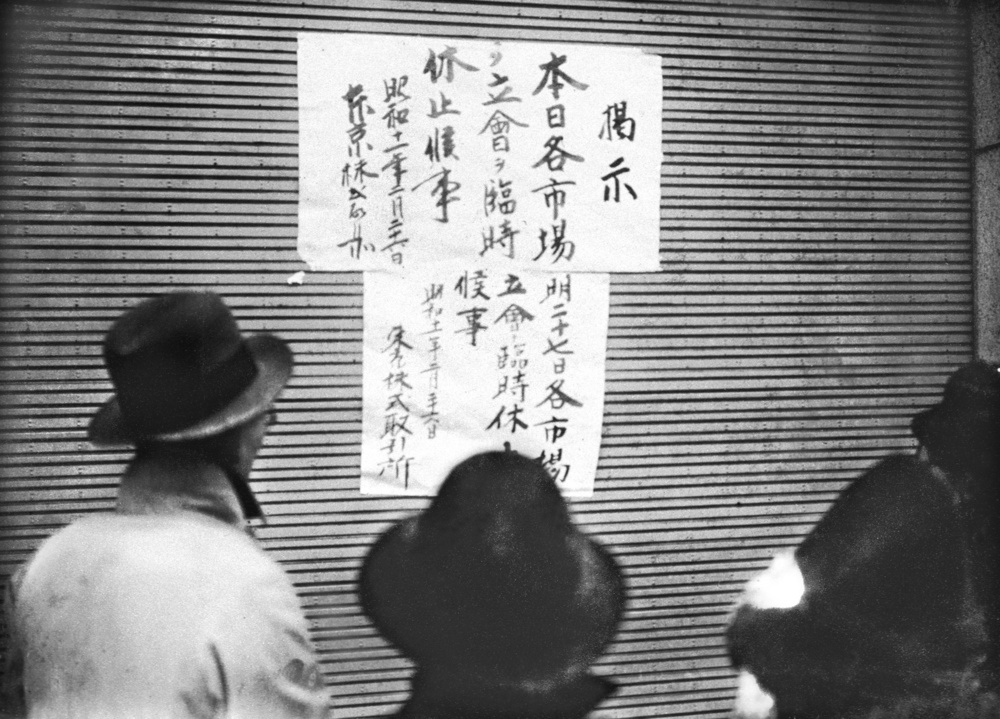

二・二六事件の影響で東京株式取引所(後の東京証券取引所)が休場となり張り出された掲示=1936年2月26日