でたらめな発表、背景に軍の組織構造

メディアとの癒着も

-

辻田真佐憲

(つじた・まさのり) - 1984年、大阪府生まれ。評論家・近現代史研究者。慶應義塾大学文学部卒業。 主な著書に「大本営発表」(幻冬舎新書)「ルポ 国威発揚」(中央公論新社)など多数

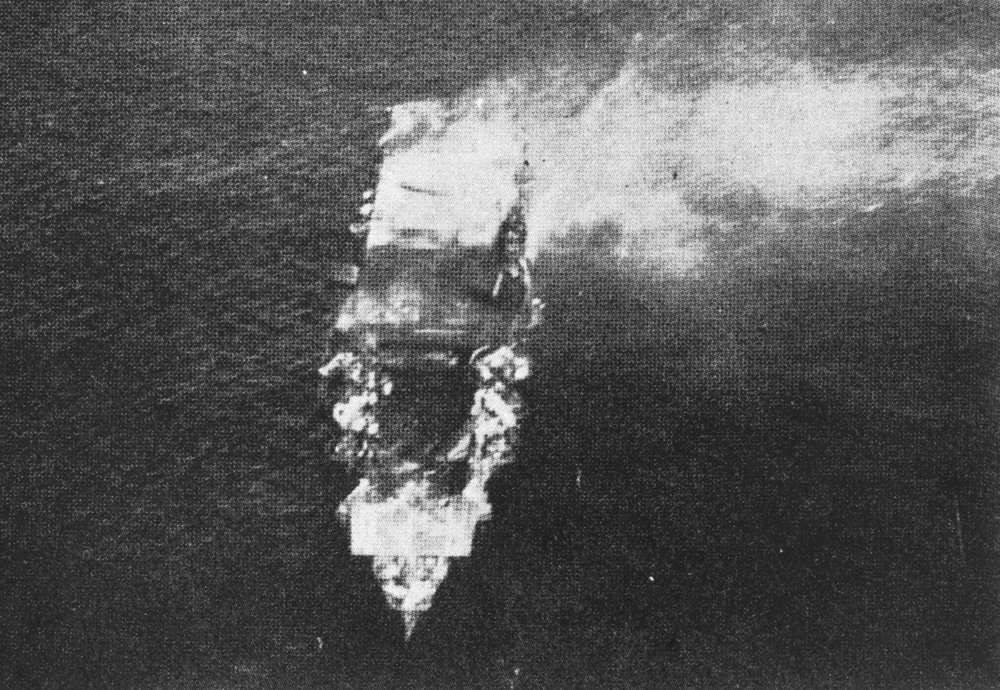

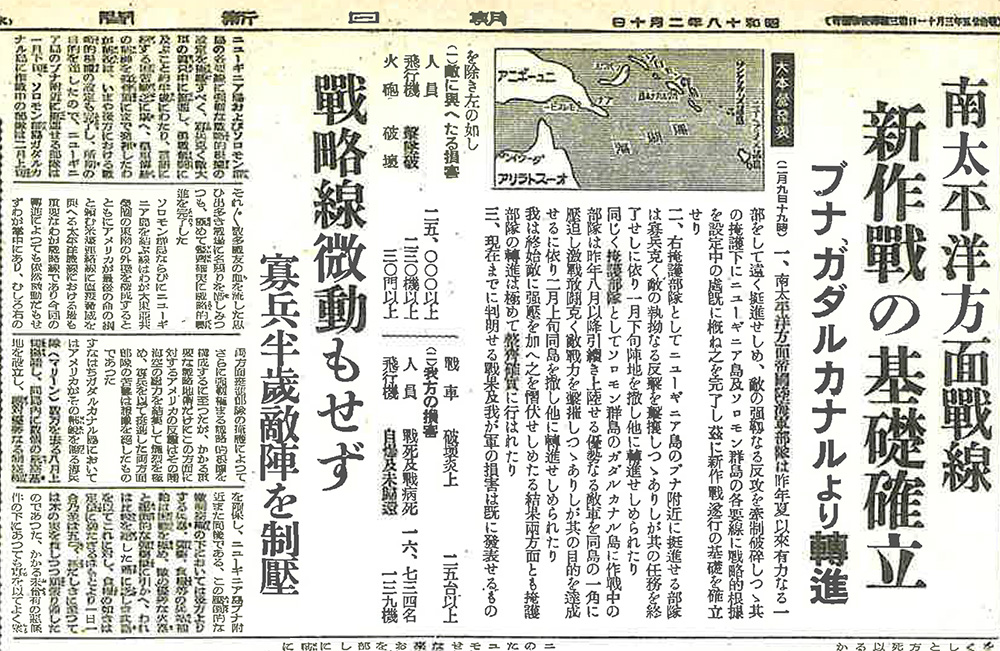

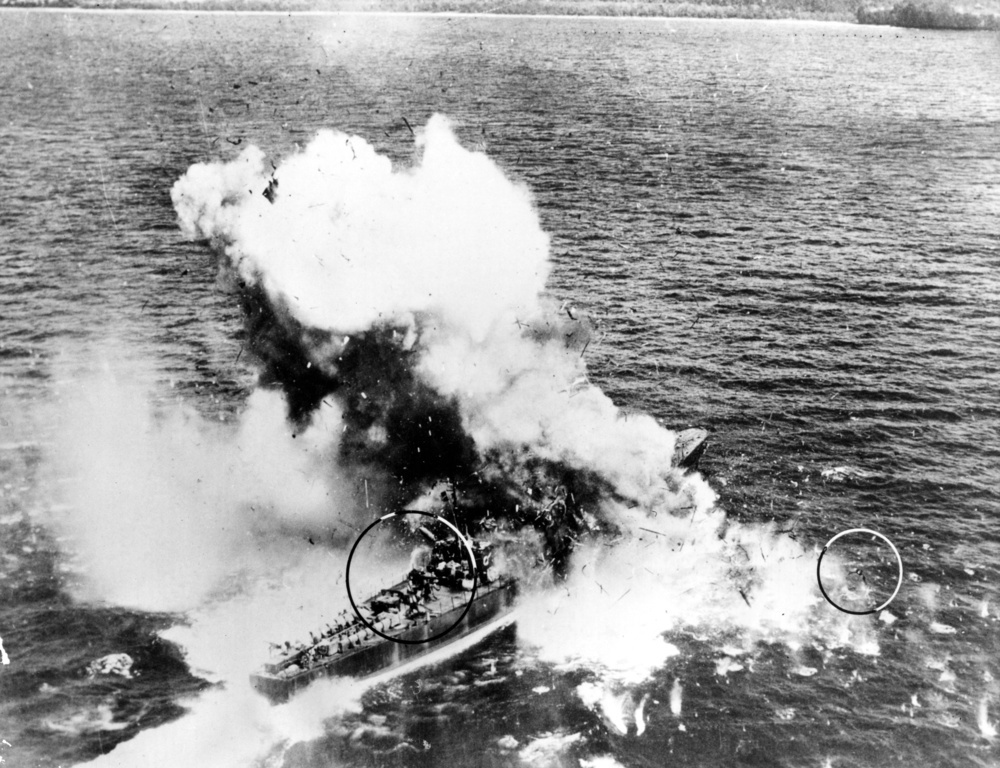

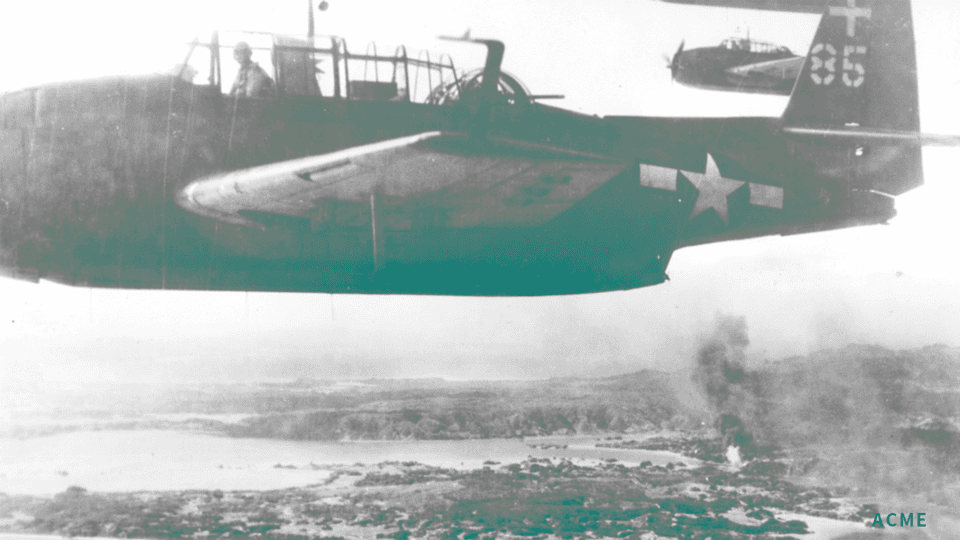

- ー太平洋戦争は1942年6月のミッドウェー海戦での敗北以降、事実と異なる大本営発表が出されるようになった。

- 「ミッドウェーは予想外の敗戦だった。そのときどう敗戦を発表するかが問題になる。しかし当時の日本軍には絶対的な指導者がいなかった。つまり誰がどう決定するかがあいまいだった。さまざまな利害関係者の意見が調整された結果、あのような発表になった。」

- ー具体的には。

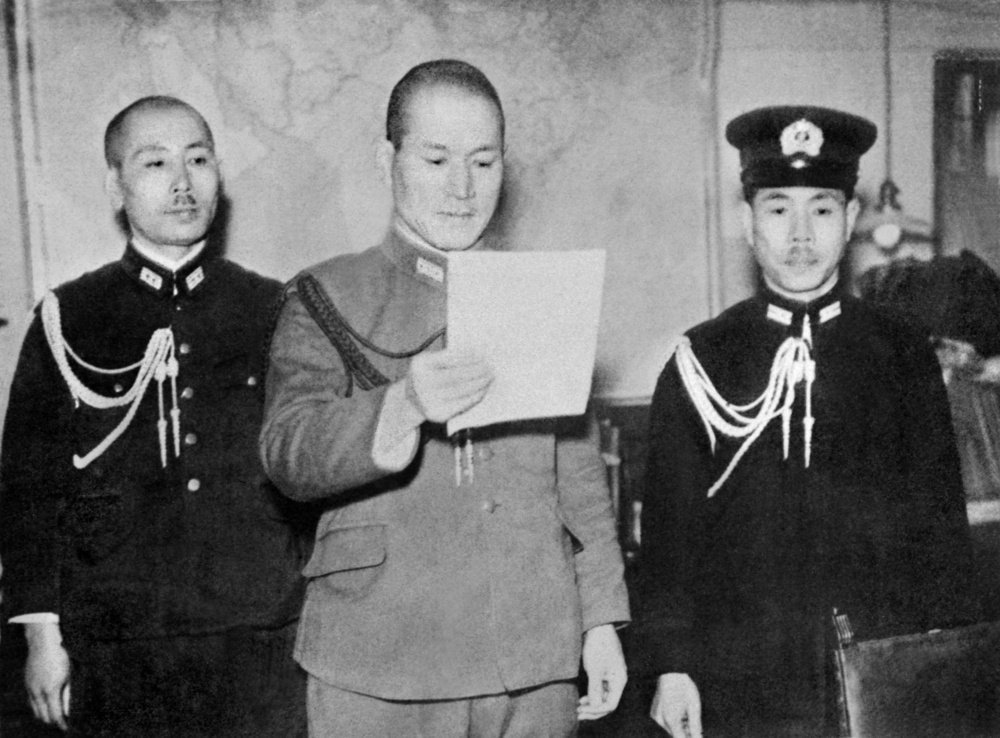

- 「大本営報道部には情報を出したいという立場の人が多かった一方、海軍で力を持っていた軍令部作戦部は、自分たちの作戦が失敗だったと公にしたくないから情報を出したがらない。大本営発表は役所の文書だからハンコをもらわなければならない。指摘を受け書き直す中で、損害を隠す方向に流れた。1941年の開戦当初、比較的正確な情報を出していたのは、隠す必要がなかったからにすぎない。」

- ー戦局が悪化すれば軍としては自分たちに不利な情報を出したがらないと。

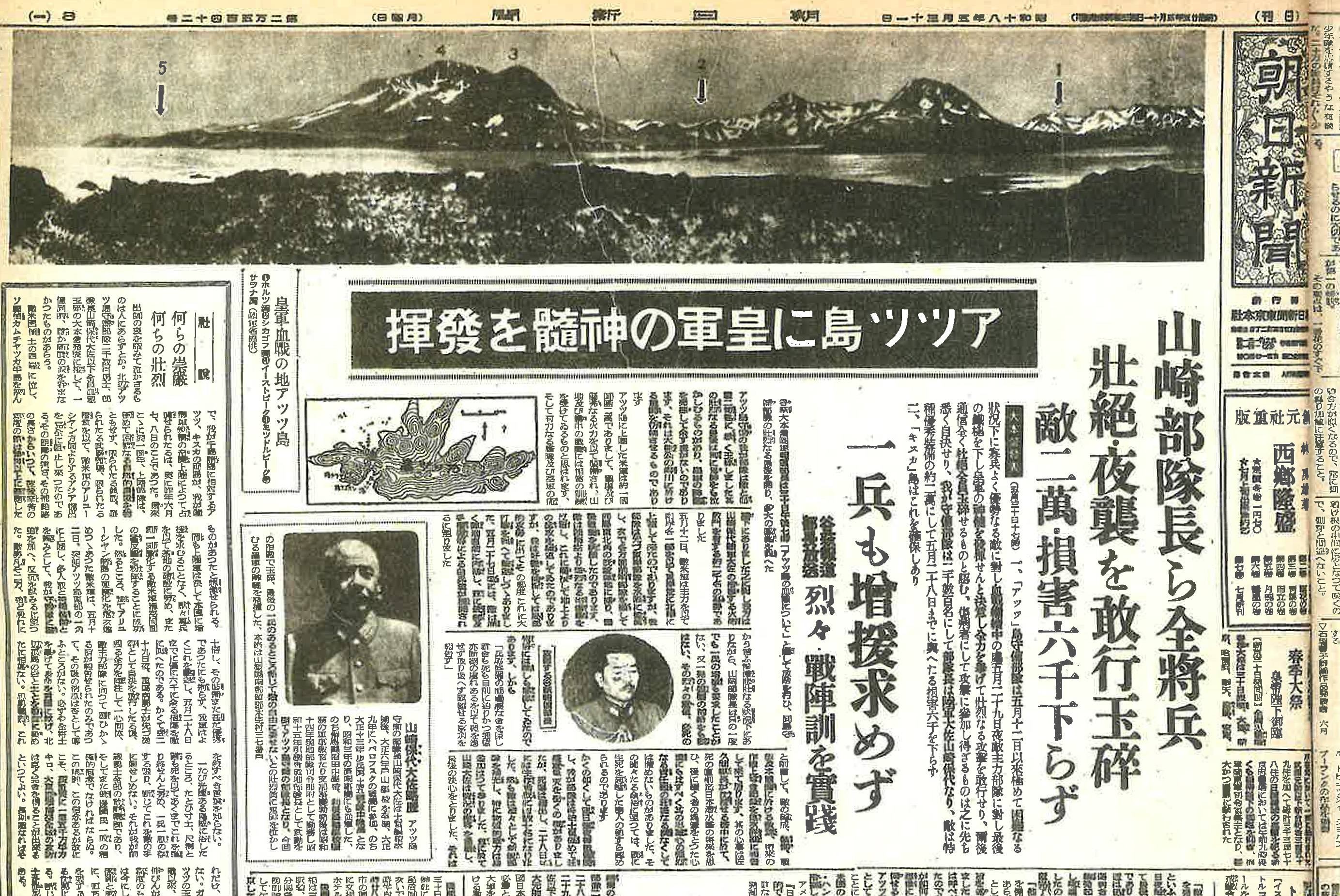

- 「(ミッドウェーでの敗北直後は)多少情報を誤魔化してもいずれ挽回できると考えていたのだろう。その後、戦局が急速に悪化していく中で、ウソをつく前例が繰り返され、結果的に現実と発表の内容がどんどん乖離してしまった。」

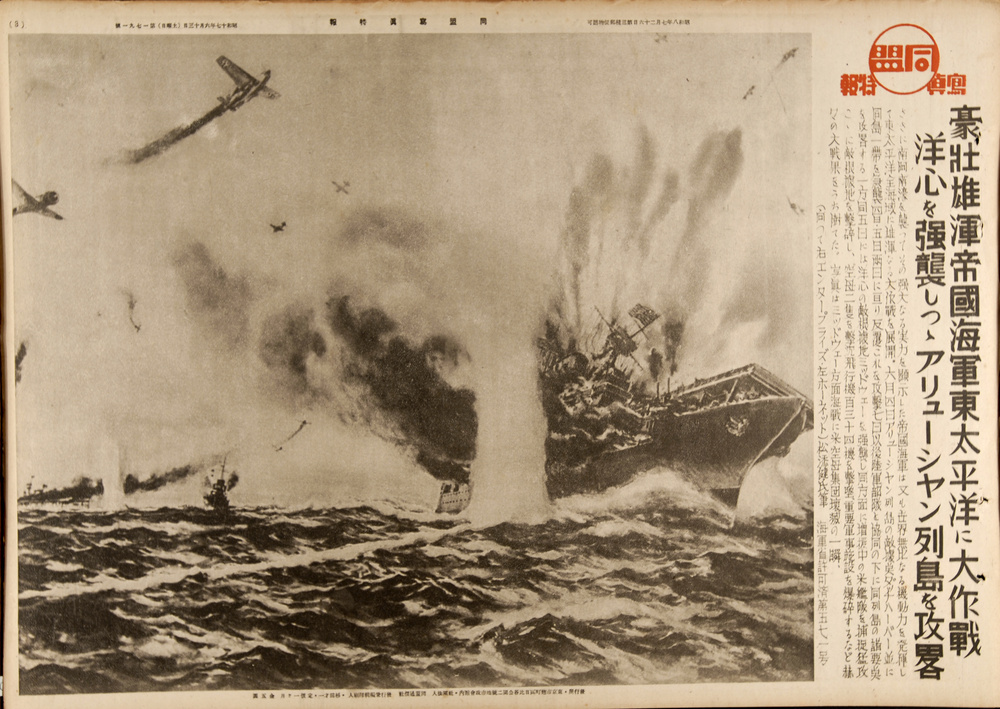

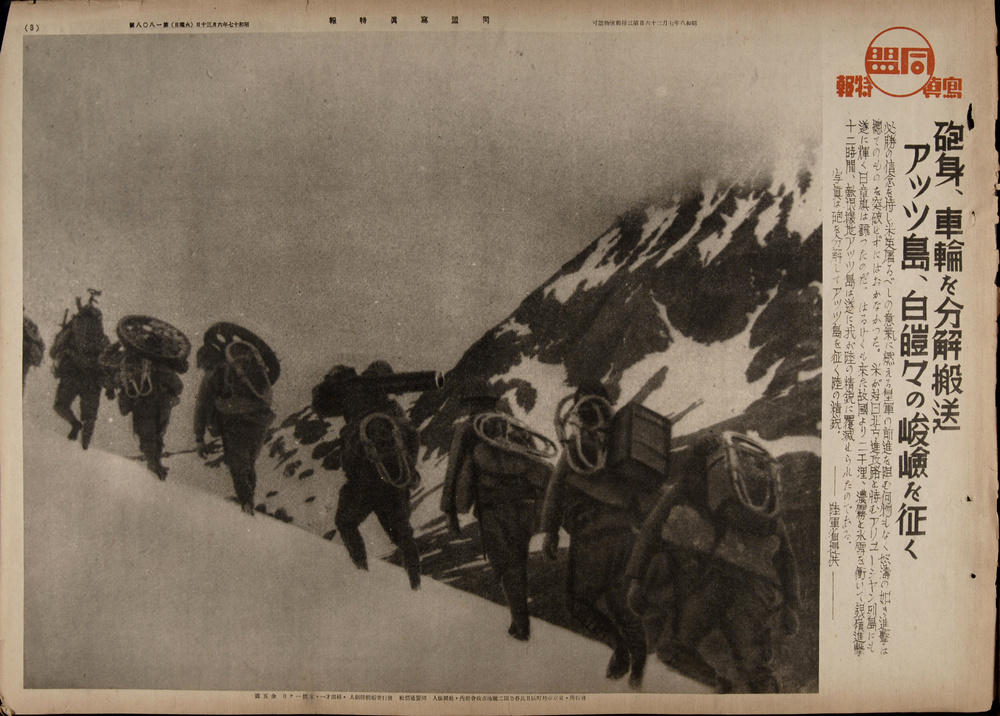

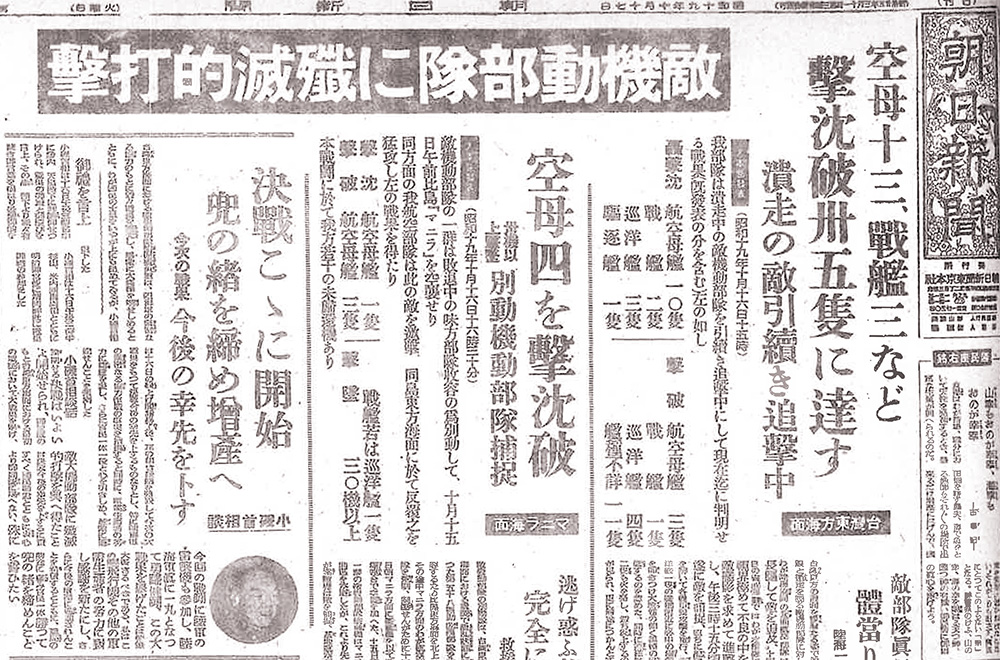

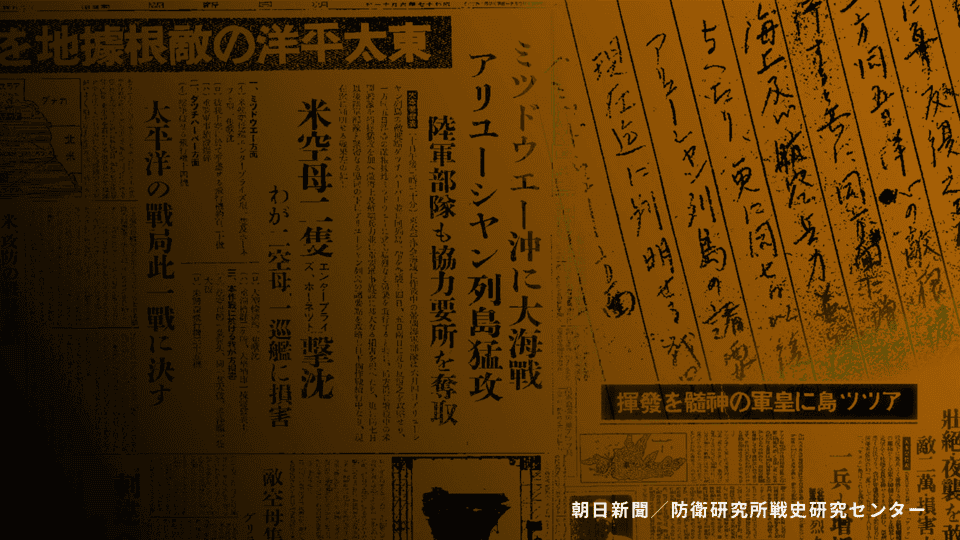

- ーアメリカの空母11隻を撃沈させたとする台湾沖航空戦の発表は、完全なでたらめだった。

- 「意図的にウソをついたというよりは、そう信じたいという期待があってあれだけの数字になった側面があるのではないか。戦果の判定には、敵艦船を何隻沈めたなど情報収集力と分析力が必要になる。だが、戦況悪化で慣れていないパイロットの情報に頼らざるを得なくなってしまった。そこにきてこの戦いに負けると敗戦に直結するため作戦が成功したと思いたい希望的観測が軍部にはあり、戦果が水増しされた。」

- ー軍部とメディアの関係はどうだったか。

- 「軍からの情報を足し合わせていけば数字がおかしいことは誰が見ても明らかだ。メディアが指摘していればここまで戦果が水ぶくれすることはなかっただろう。軍には『何を発表してもメディアは批判しない』『自分たちの言っている事を垂れ流してくれる』との確信があった。」

- ー軍とメディアの関係はどう変化したのか。

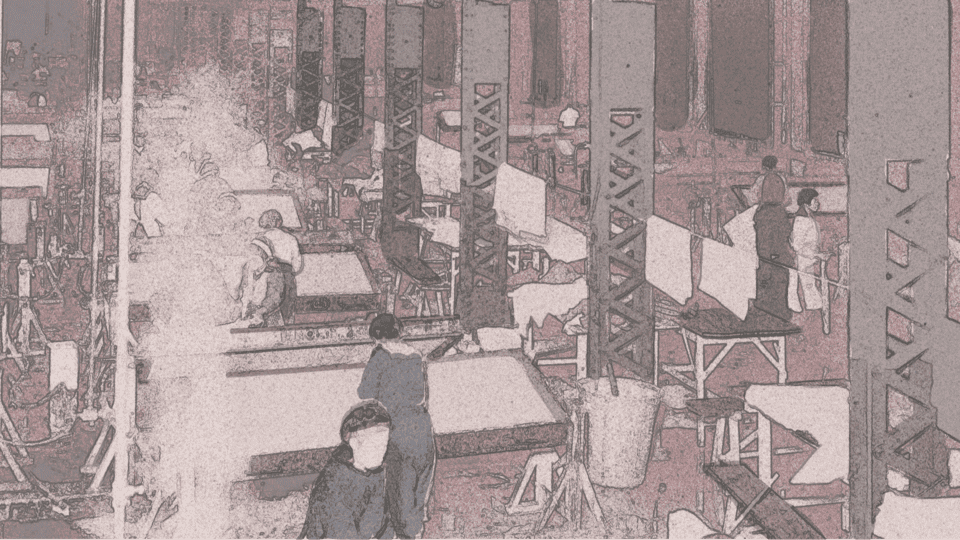

- 「軍とメディアは元々対立関係にあったが、1931年の満州事変などをきっかけに関係が変わった。軍は第1次世界大戦を経てプロパガンダの重要性を認識し、メディアを懐柔するようになった。一方の新聞は激しい部数競争もあり、戦争報道に力を入れるようになった。両者は協力関係になったが、軍はそうした中で、協力しなければ情報を出さないとか記者の従軍を認めないなどメディアをコントロールするようになった。メディアは軍に従属するようになったのだ。」

- ー検閲もあった。

- 「検閲で新聞を回収されると経営的に打撃を受けるので、新聞社は軍関係者と事前に調整するなどした。メディアは軍に逆らえなくなり自主規制するようになった。大本営発表があそこまでおかしくなったことの大きな要因の一つは軍とメディアの癒着だろう。」

記者解説

日本軍がミッドウェーで大敗して以降、大本営発表は徐々に正確さを失い、日本軍の損害は矮小化して伝えられた。90秒の動画で解説する。