重ねた試作

和紙製の気球に爆弾を搭載して攻撃する構想は1933年頃からあり、退役軍人の近藤至誠が設立した民間研究所「国産科学工業研究所」で開発が進められた。

材料として活用したのは、和紙とコンニャクのり。この組み合わせは気球に充填する水素ガスを漏らしにくい特性があったからだとみられる。

和紙の開発で白羽の矢が立ったのが、埼玉県小川町。東京からほど近く、歴史ある和紙の産地だった。

求められたのはごく薄くて丈夫な紙。もともと小川町で作られていた和紙「細川紙」は厚くて丈夫なものだった。町内の紙すき業者が試作を重ね、苦労の末に完成させた。

当時開発をした職人の家族は「とにかく薄くということで、気の狂いそうな仕事だった。父と母、うち中が喧嘩だった」と振り返っている(一條三子「風船爆弾製造をめぐる地域社会戦時体制」駿河台史学第141号、2011年)

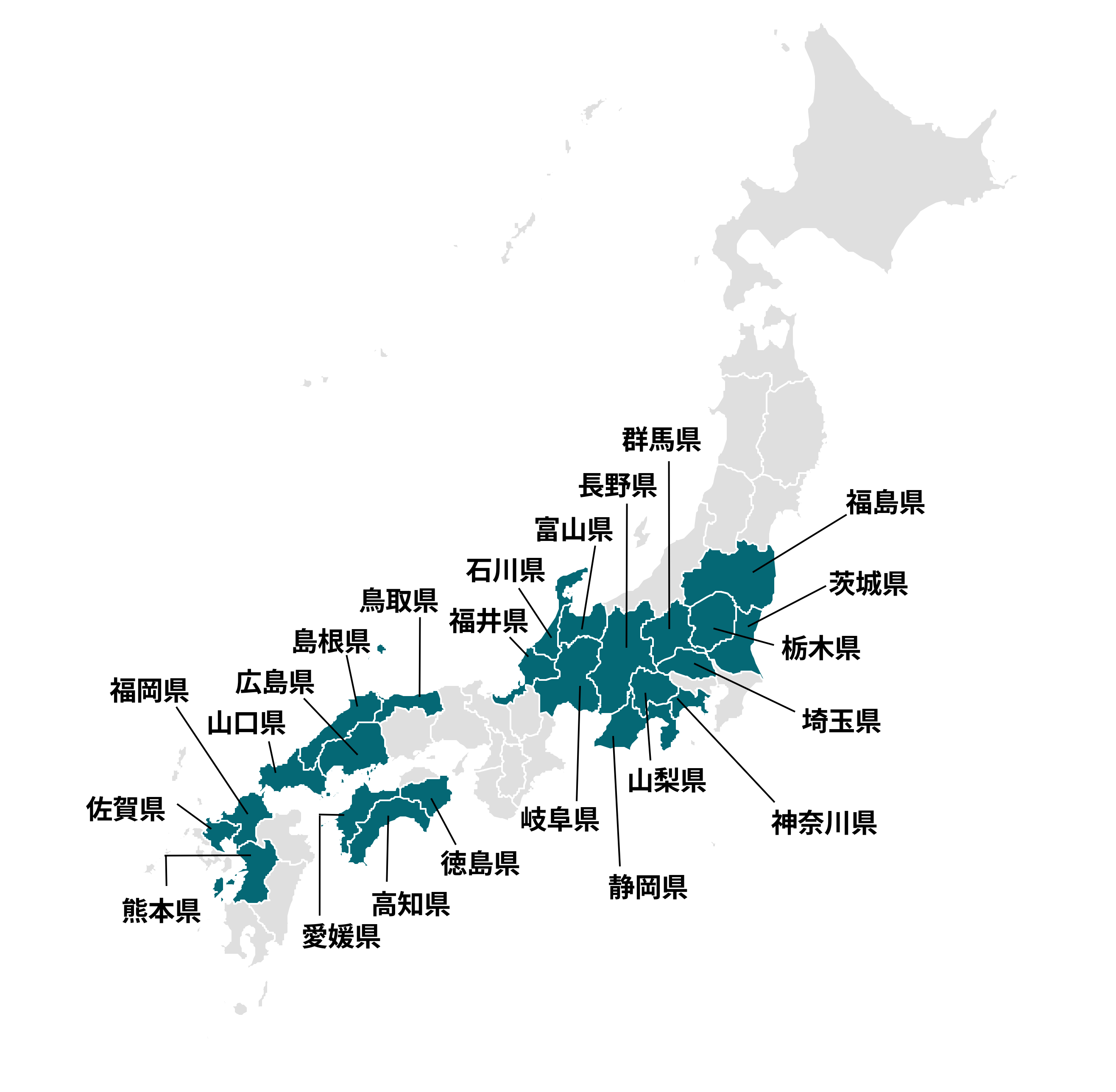

戦局が悪化し、風船爆弾の開発が本格化すると、登戸研究所の研究員が小川町を訪ねて、統一の製品規格が定められた。和紙増産のため、全国各地の和紙産地を動員して、生産を進めた。

気球紙を製造した和紙産地

吉野興一著「風船爆弾」より作成

吉野興一著「風船爆弾」より作成

埼玉県小川町と和紙をめぐる動き

- 1918

- 兵器などを製造する軍需工場「東京砲兵工廠」との直接取引始まる(砲兵紙)

- 4/17 軍事工業動員法公布

開く

- 1933

- 国産科学工業研究所が、紙問屋を通じて風船爆弾の実験用気球紙の開発を依頼

- 3/27 日本、満州撤退勧告の採択に反発し、国際連盟からの脱退を宣言

- 1937

- 海軍、紙問屋を通じて高射砲訓練用の落下傘紙を注文。軍用紙の需要が急増する

-

4/5

防空法公布

7/7 盧溝橋事件が起こり、日中戦争へ

- 1939

- 小川和紙生産紙の半数以上を軍用紙、代用品資材を占める

- 9/1 ドイツ軍がポーランドに侵入し第2次世界大戦始まる

- 1941

-

11月

和紙配給整備要項が出る - 12/8 日本軍がハワイの真珠湾を奇襲攻撃、太平洋戦争始まる

- 1942

- 地域の児童、農家以外の住民に紙の原料となるこうぞの皮むきの作業が割り当てられる

-

1/9

学徒勤労動員始まる

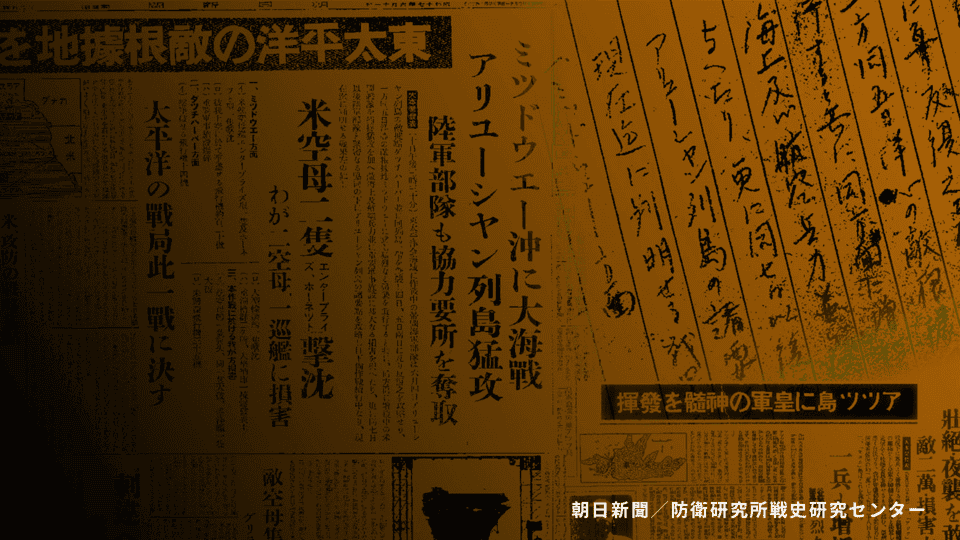

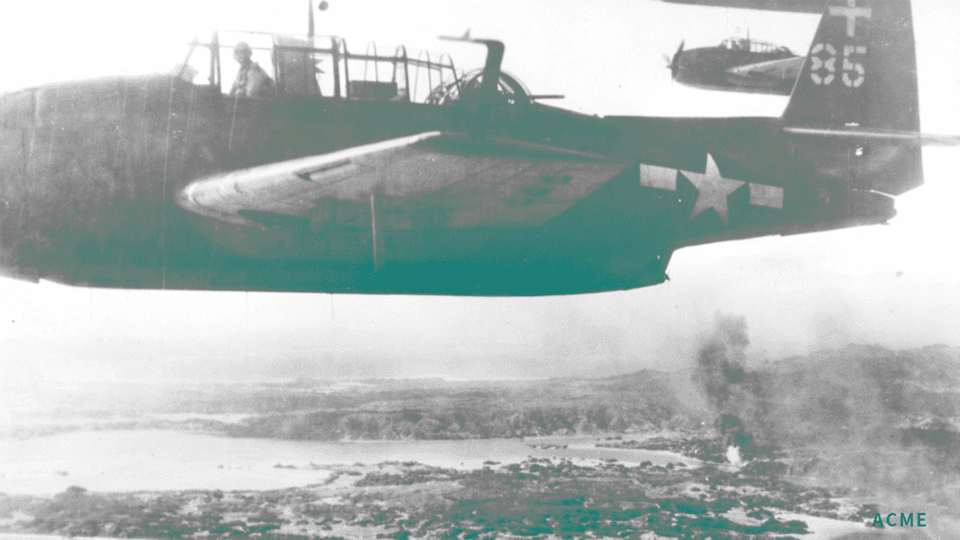

6/5 日本軍、アメリカ軍とのミッドウェー海戦で劣勢に回る

- 1943

-

8月

アメリカ本土攻撃用の「ふ号」兵器研究が正式決定 -

2/1

日本軍、ガダルカナル島から撤退

6/25 学徒戦時動員体制が確立

11/1 軍需省などが設立される

- 1944

-

5月

気球紙の生産開始 -

6月

気球紙を貼り合わせる工場「埼玉和紙科学工業株式会社」が設立 -

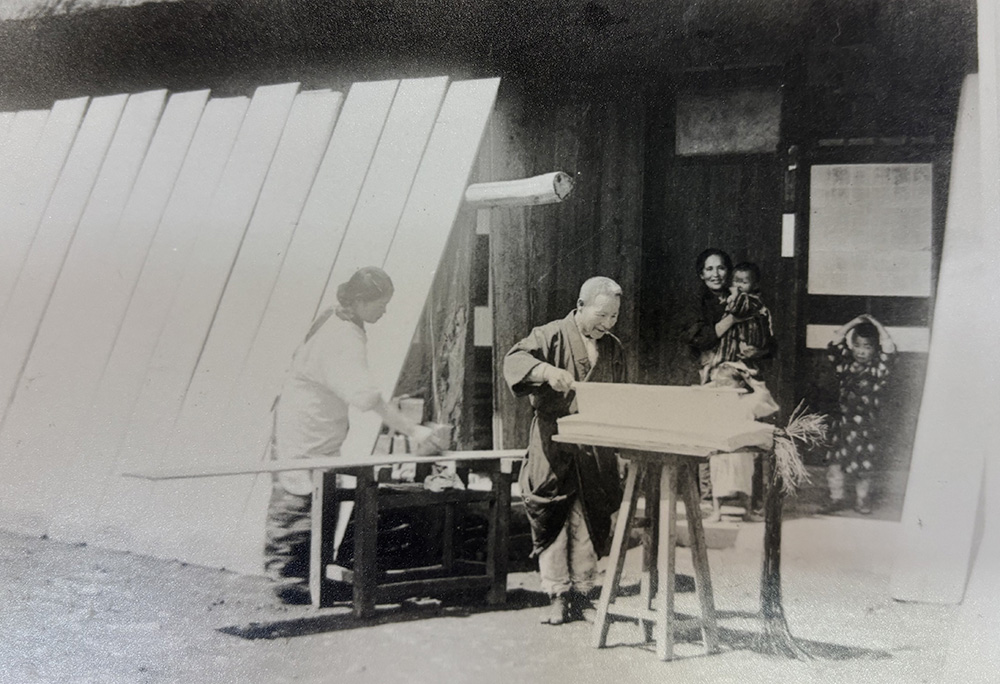

埼玉県小川町の紙干しの様子(小川町教育委員会提供) -

9月

「ふ号」兵器打ち上げのための気球部隊が編成される -

11/7

「ふ号」作戦開始 -

6/15

アメリカ軍、サイパン島に上陸

10/24 日本の連合艦隊、レイテ沖海戦で事実上の壊滅

- 1945

-

1月

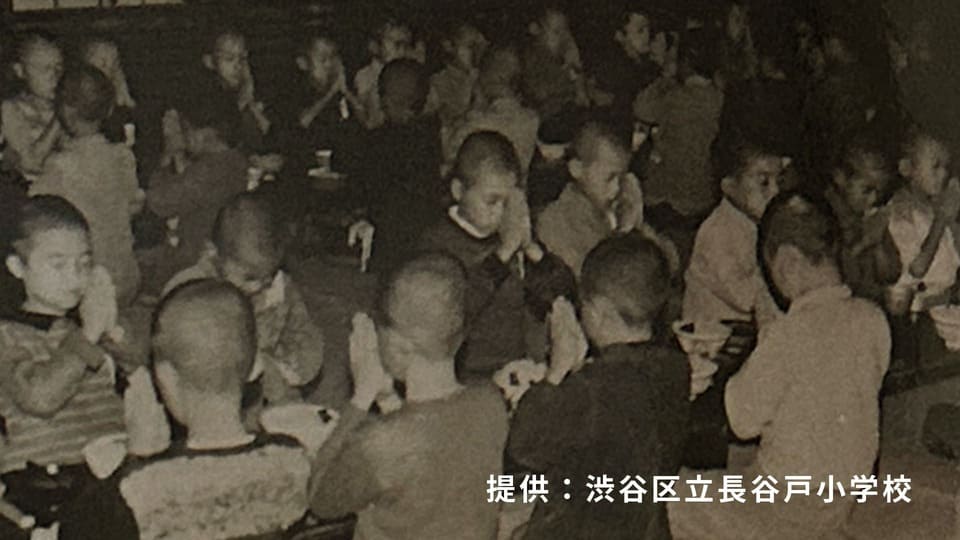

小川高等女学校の生徒、音楽室での気球紙貼りに動員される -

4月

「ふ号」作戦中止 - 8/15 ふ号兵器等証拠隠滅に関する特殊命令が出される

-

3/10

東京大空襲

8/6 広島に原爆投下、9日には長崎に投下される

8/15 終戦

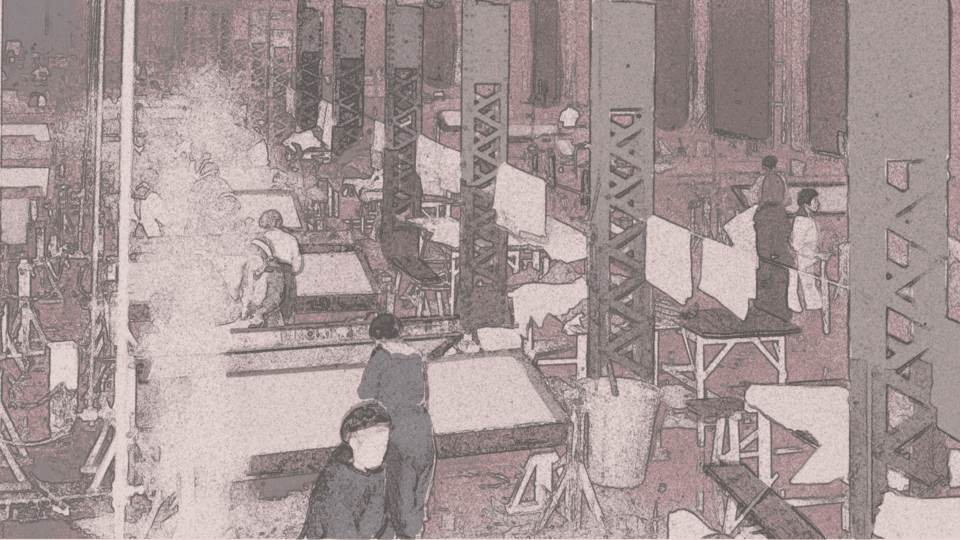

町民総動員

小川町の住民も総出で気球紙の製造に取り組んだ。紙の材料となったコウゾの皮むき仕事が多数の町民に割り当てられた。紙のサイズは通常の和紙よりも大きく、薄さも均一に仕上げなければならなかった。

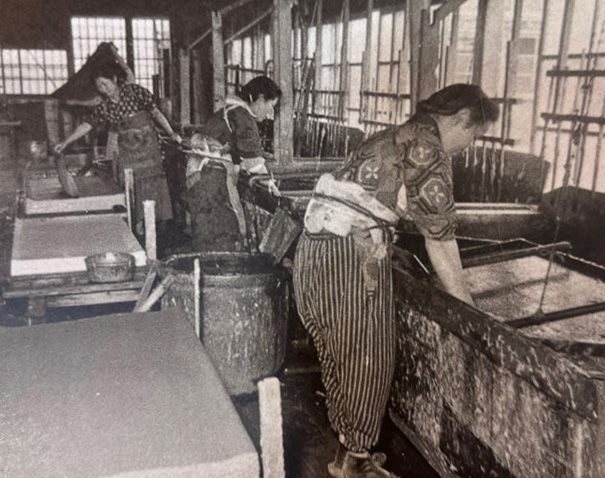

紙すきは重労働だったが、召集された男性に代わって働き手となったのは女性たちだった。

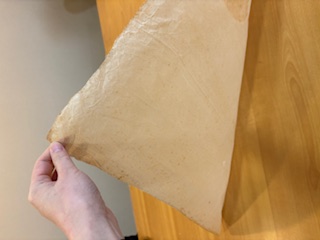

気球紙には大判と小判があり、強度を高めるためにそれらを組み合わせ、コンニャクのりを塗り、重ねた。3~5層に仕上げた紙は「原紙(約200センチ×約70センチ)」と呼ばれ、直径10メートルの風船爆弾を完成させるのにこの原紙が600枚必要だった。

右:紙の乾燥、左:紙すきをする女性たち(太平洋戦争中、年代は不明:小川町教育委員会提供)

現存する風船爆弾用の和紙。右側の写真は、和紙を数枚に貼り重ねたもの。紙が青色なのは、破れの原因となる貼り合わせた紙に入った気泡を見つけるため、あるいはコンニャクのりを人が食べてしまわないよう「色をつけていた」という証言もあるという

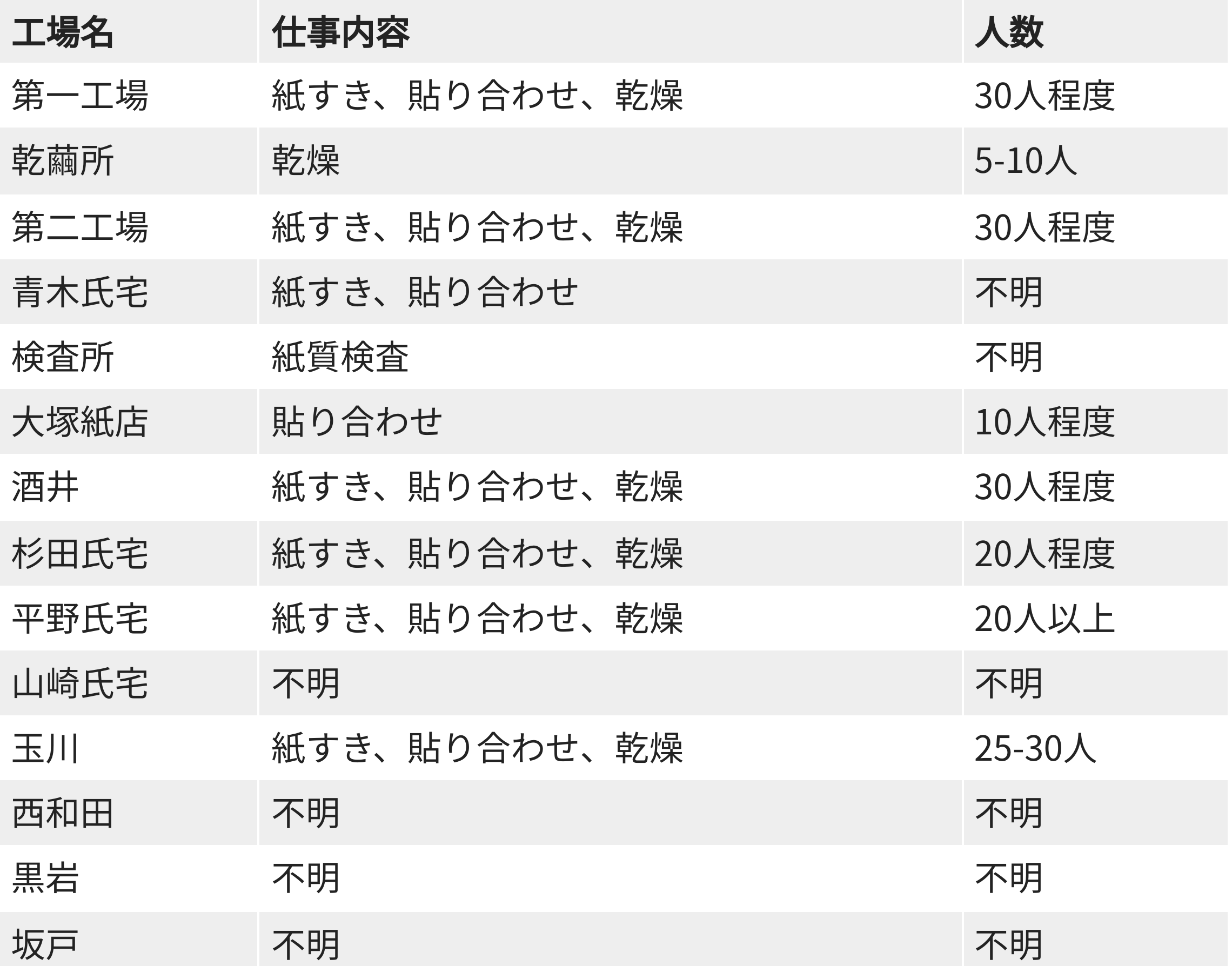

小川町やその周辺には、紙すきをしたり、紙を貼り合わせたりする工場がおよそ10カ所あった。そうしてできあがった原紙は、東京の国技館や国際劇場などに運ばれ、大きな気球に仕上げられた。

小川町とその周辺の和紙生産関連工場

和紙を貼り合わせたコンニャクのりは、コンニャク粉を水で溶いたもの。耐水性を強めるために、古くから和紙の表面加工などに利用されてきた。

風船爆弾1個をつくるのに、必要なコンニャク粉は約90キロ。戦時中の食糧対策として、コンニャクイモ畑は当時、ジャガイモやサツマイモ畑に転用されていたため、コンニャクイモの収穫量は落ちていた。農林省特産課の係官が生産を奨励するために産地を回った。

コンニャクイモの収穫量

武内孝夫著「こんにゃくの中の日本史」より作成コンニャクの一大産地、群馬県下仁田町からトラックに満載のコンニャクイモが運ばれたという。