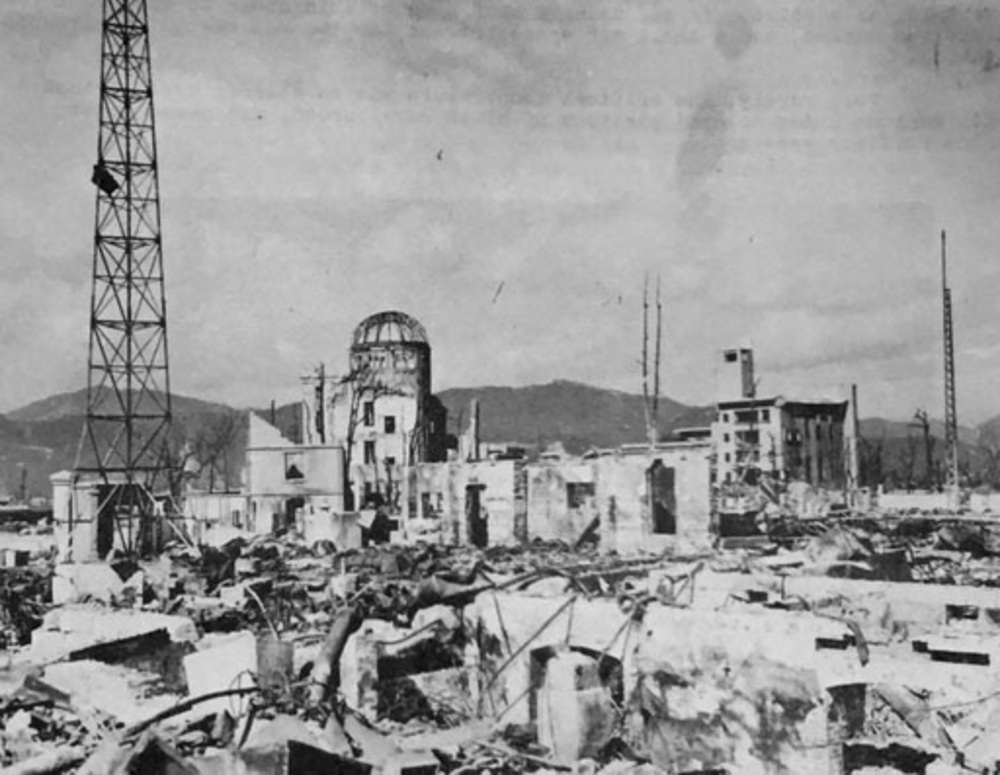

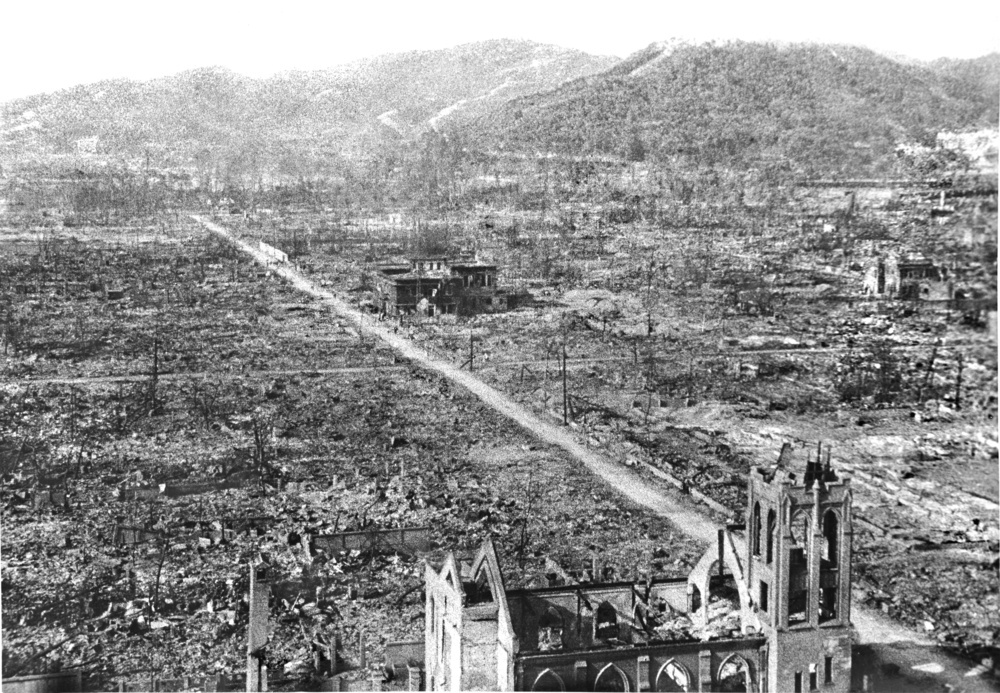

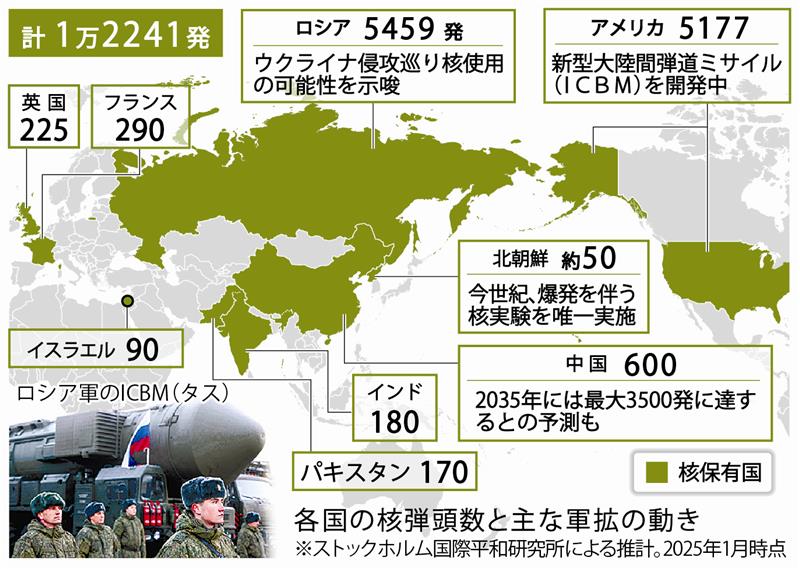

アメリカによる広島、長崎への原爆投下から80年。現在、核兵器を保有するのは9カ国に増えている。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、2025年1月時点で世界の核弾頭総数は推定で1万2241発。核兵器はどのようにして拡散したのか、その使用を巡る国際社会の認識はどうなっているのかを紹介する。

核の拡散

東西冷戦の本格化に伴い、アメリカと敵対するソ連(現ロシア)が1949年に核実験を行い、2番目の核保有国になった。これに続いたのが1952年に核実験をしたイギリスで、4番目の核保有国はフランスだ。

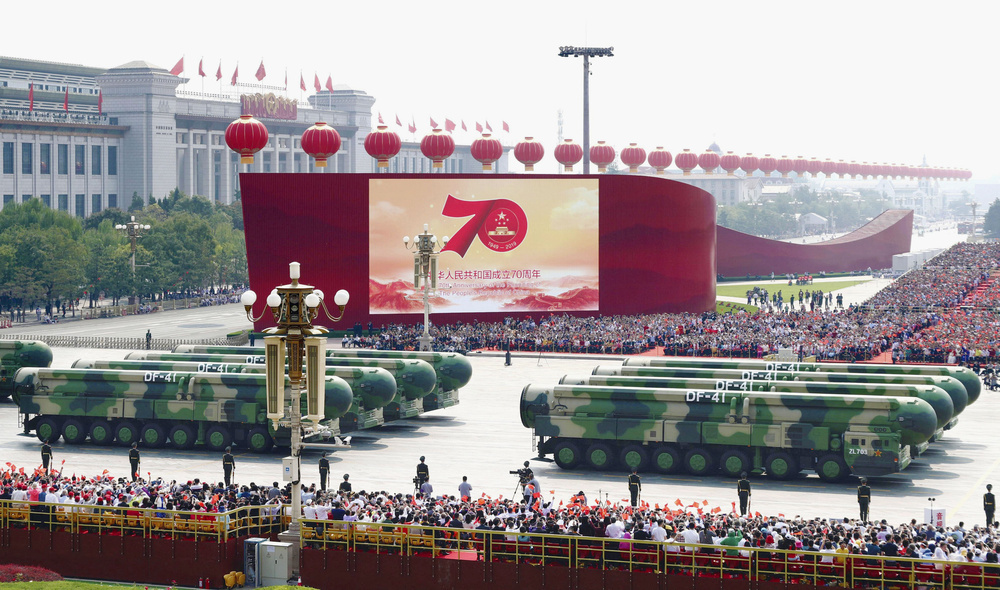

1964年には、アジアの国として初めて中国が核実験を実施し、核兵器を持った。米ロ英仏中の5カ国は1970年に発効した核拡散防止条約(NPT)で、核軍縮を行うとの前提で核保有が認められた。

インドは1974年に「平和目的」と称して核実験、1998年に再度行うと、隣国パキスタンも核実験を強行した。イスラエルは核実験実施が確認されていないが、核を保有しているとされる。これら3カ国はNPT未加盟だ。

北朝鮮はNPTからの脱退を表明し2006年に初核実験、これで核保有国は9カ国となった。

核兵器保有の動機としては、他国による核開発や核使用への懸念の他、通常戦力での劣勢を挽回する狙いなどがある。

アメリカは1950年代前半、中国が参戦した朝鮮戦争や、中国が台湾の金門島に砲撃を加えた1958年の第2次台湾海峡危機の際に核使用を検討。ただ、道義的に正当化できず、中国との全面戦争だけでなくソ連の介入を許す可能性があると判断し、実際には使用できなかったとされる。

一方、核使用の検討は、アメリカを安全保障上の脅威と捉える北朝鮮に加え、中国の核開発にもつながったとされる。

中国の核保有は国境問題を抱える隣国インドの核開発を刺激し、さらにインドの核保有は3度の戦火を交えた隣国パキスタンとの核軍拡を引き起こした。通常戦力でインドに劣るパキスタンにとって、核保有は国家存亡の要といえる。

冷戦期、アメリカとロシアは、核攻撃を先に受けても、敵に耐え難い損害を負わせられる報復用の核戦力を保持する戦略「相互確証破壊」で、互いに核使用を抑止してきた。一方、通常兵器と同様に戦場で使用することを想定し、核の砲弾や地雷も開発された。

こうした中、世界の核弾頭数は1986年に7万発を超えピークに達した。冷戦終結後に米ロは削減に向かい、現在、最大の核弾頭保有国のロシアは5459発で、続くアメリカが5177発となっている。ただ、両国とも核兵器の量ではなく、近代化による「質的な核軍拡」を進めているのが現状だ。

一方、中国はアメリカ、ロシアと互角の核戦力獲得を目指しており、北朝鮮、インド、パキスタンも備蓄数を増やしている。

世界では核弾頭の数こそ減り、広島と長崎への原爆投下以降、核が実戦で使われることはなかったが、核使用の「タブー」は危機にひんしている。2022年2月に始まったウクライナ侵攻で苦戦するロシアは、核戦略を変更し、通常兵器使用に対しても核報復する方針に転換した。

中国や北朝鮮による核戦力増強に対抗して、アメリカの同盟国である日本と韓国でも、アメリカが提供する「核の傘」の強化を巡る議論が広がる。

石破茂首相は2024年の自民党総裁選で、持論である北大西洋条約機構(NATO)のアジア版創設を訴え「アメリカとの核共有や核の持ち込み」も提起した。韓国では独自核武装論が持ち上がっている。

2025年6月にイスラエルとアメリカから核施設への攻撃を受けたイランは、現時点で核保有の意図はないとしながら、核開発を継続する構えだ。

一方、核兵器を放棄した国もある。南アフリカは1980年代末までに広島型の原爆6発を秘密裏に完成させたが、1990年代初頭に解体した。冷戦の終結で共産主義に影響された近隣国との緊張が緩和。1993年に核廃絶を正式に公表した。

旧ソ連を構成していたウクライナ、カザフスタン、ベラルーシの非核化は1991年のソ連崩壊で注目されたケースだ。大量の核弾頭が配備されていたが、3カ国は国際社会の意向を踏まえ、経済支援や安全保障の確約を得た上で、1996年末までにロシアへの核の移管を完了した。

瀬戸際の人類、相次ぐ核事故

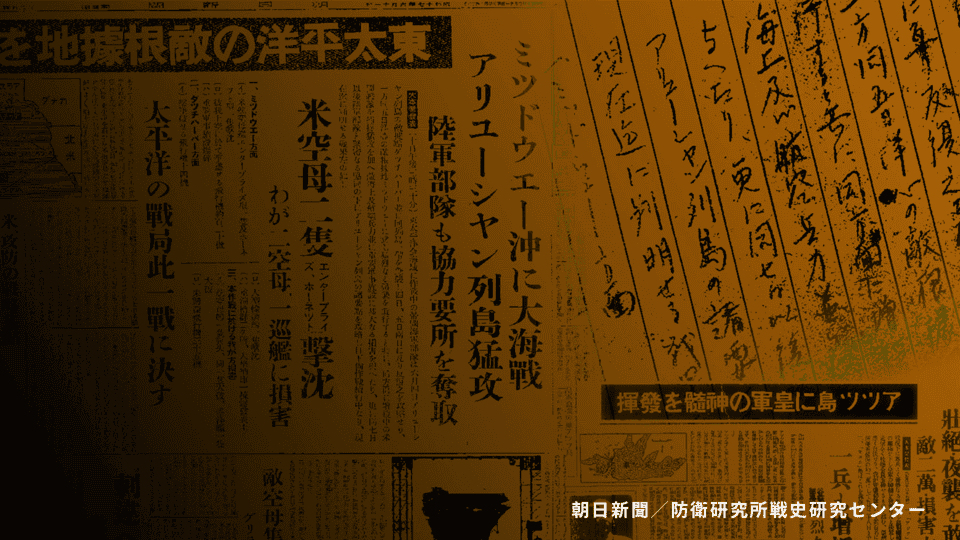

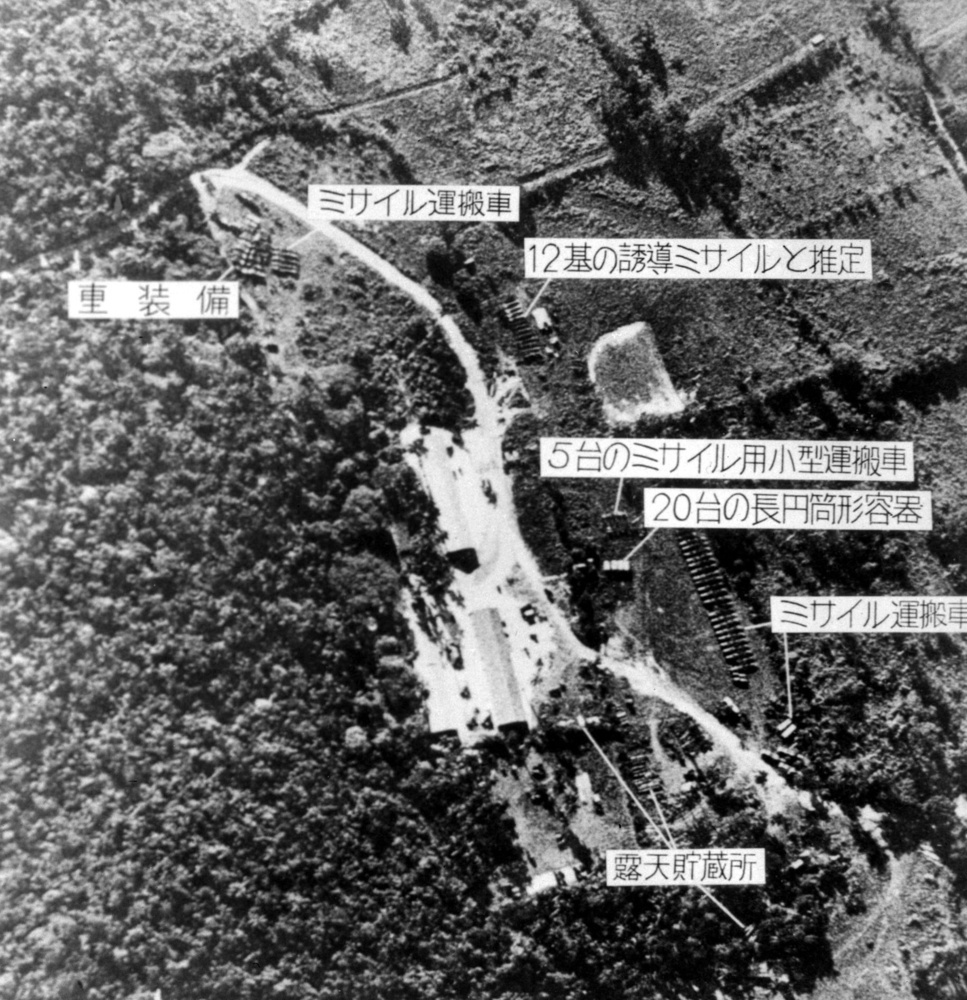

朝鮮戦争や台湾海峡危機など、人類は度々、核戦争の瀬戸際に立たされてきた。そのうち広く知られるのは、1962年のキューバ危機だ。

ソ連がアメリカからの防衛を名目に中距離核ミサイルをキューバに搬入したのに対し、アメリカは核兵器が配備されれば核戦争も辞さないと公言。ソ連が譲歩した。以降、米ソの二大核大国は核不拡散という実益を重ね合わせ、現在の核拡散防止条約(NPT)体制を構築した。

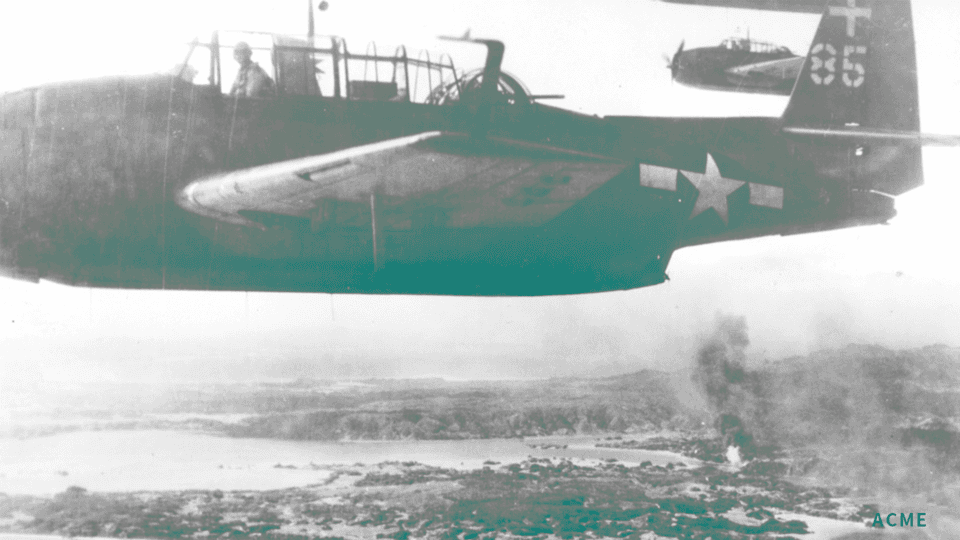

アメリカは、1965年に北爆を開始したベトナム戦争でも核兵器の使用を検討。日米史家の新原昭治氏の研究によれば、ベトナム戦争時には日本復帰前の沖縄から原子砲がベトナムに持ち込まれたほか、ベトナムに派兵された米軍が担当者を沖縄に派遣して核使用準備の訓練を行っていた。

核事故も各地で相次いでいる。冷戦時代、アメリカ本土上空で核爆撃機が爆発、衝突する事故が続き、核爆弾の中にあるプルトニウムが飛散する汚染事故もグリーンランドで起きた。

1965年には、沖縄の東部沖で核搭載機が空母タイコンデロガから海へ転落。1967年には沖縄の海兵隊基地で核地雷を使用した訓練中に事故が起き、アメリカ兵が被ばくしていたことが明らかになっている。

核燃料に使われるプルトニウムやウランがテロリストの手に渡り、核兵器製造に悪用される懸念も高まっている。

核のタブー化

原爆の誕生が核時代の「第1幕」だとすれば、核融合反応を用いた水爆開発は第2幕を開いた。

アメリカは1954年3月、太平洋・ビキニ環礁での水爆ブラボー実験で広島型原爆の約1000倍の威力を見せつけ、周辺で操業中の多数の日本漁船が「死の灰」を浴びる惨劇に見舞われた。

核兵器の威力と数が増す中、核兵器の使用は人類の終末をもたらすとの認識が世界に浸透。1980年代には、大量の核爆発で発生するほこりや煙が成層圏に達して滞留し、著しい気温低下と、不作による食糧危機を引き起こす可能性があるとする「核の冬」論に注目が集まった。

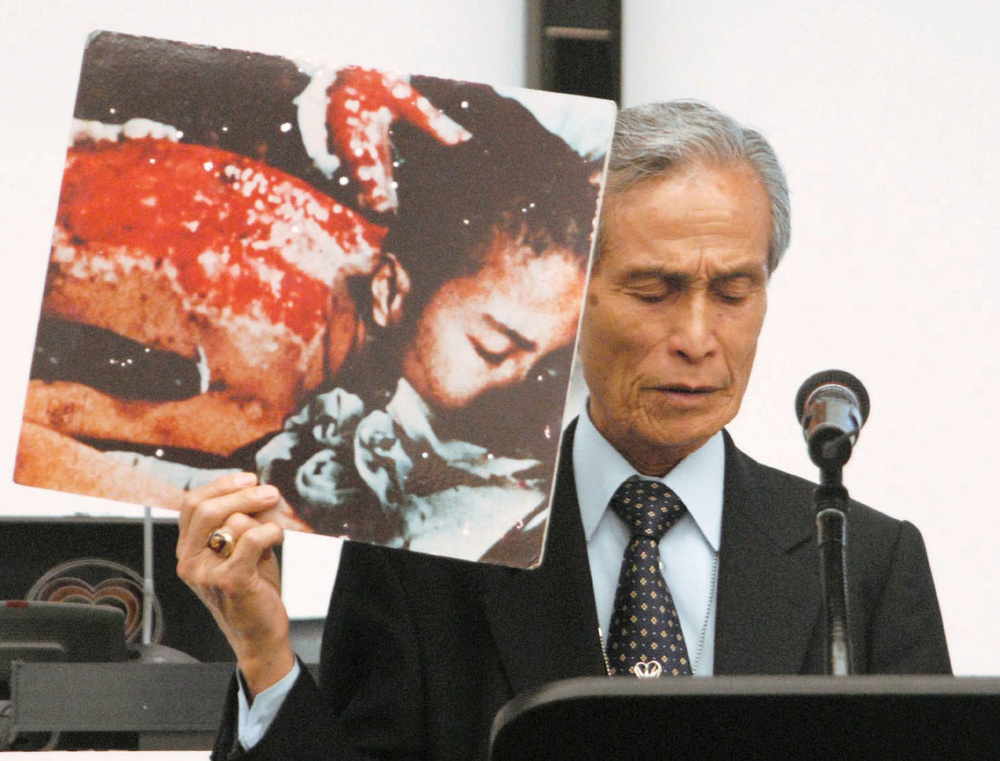

広島、長崎の被爆者らもアメリカや世界各国で、長年にわたって放射線の人体への悪影響を告発。核兵器を使えないものとする「核のタブー化」を国際社会の規範に昇華させた。

1996年には国際司法裁判所(ICJ)が、核兵器使用は国際人道法に「一般的に反する」とした勧告的意見を出した。ただ、国家の存亡に関わる自衛の極端な状況については違法性を判断できないとした。

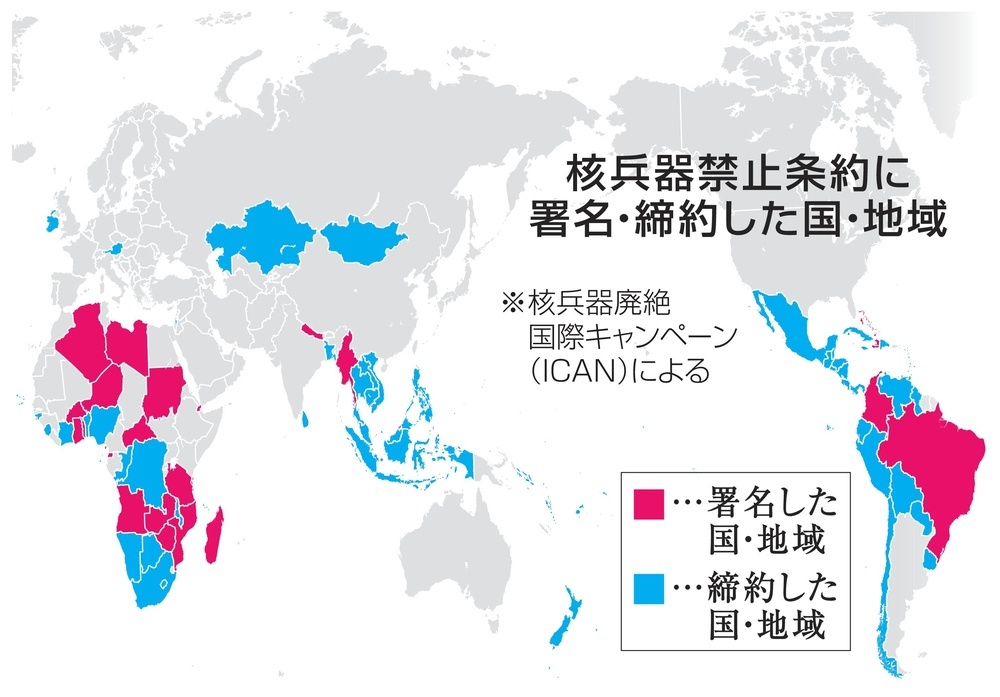

核兵器の否定は、核保有国やアメリカの同盟国ではない、主に小国の間で拡大。2017年には、核廃絶を掲げ、開発や保有、使用、核による威嚇を禁止する核兵器禁止条約が、122カ国・地域の賛成で採択され、2021年1月に発効した。

ただ、核保有国に加え、アメリカの軍事同盟である北大西洋条約機構(NATO)加盟国は参加していない。日本も、アメリカの核抑止力に依拠する国策と相いれないとして、否定的な立場だ。

2017年12月には、核兵器禁止条約の実現に尽力した核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)にノーベル平和賞が授与された。2024年12月には、世界に被爆の実相を伝えてきた日本原水爆被害者団体協議会(被団協)も受賞した。

ノーベル賞委員会は被団協の受賞理由で、核兵器が文明を破壊しかねないと指摘し「核が二度と使われてはならないことを、証言を通じて示した」と評価した。

アメリカ世論の変化

広島、長崎への原爆投下から20年近くたった1964年5月、投下を承認したトルーマン元大統領は、ミズーリ州にある自身の名を冠した大統領図書館で、被爆者の代表と面会した。そして原爆の使用について「目的は戦争終結だった。それぞれの側(日本とアメリカ)で50万人がさらに殺されなくて済むように」と強調した。

この「100万人救済説」は、アメリカに根強く残る原爆正当化論の支柱となってきた。

アメリカ・コーネル大ローパー・センターの世論調査では、1945年11月には53%の人が原爆投下は正しかったと回答した。だが、戦中世代が少なくなり、救済説を突き崩すような研究も出る中、世論は変わりつつある。

核開発を主導したスティムソン元陸軍長官の日記を目にした歴史家ガー・アルペロビッツ氏は「トルーマン氏は、ソ連が第2次大戦に参戦すれば日本は降伏するから、軍事的に原爆は必要ないことを知っていた」と確信し、1965年に著作「原子力外交 広島とポツダム」を出版。「原爆投下の主目的は戦後のソ連に対する脅しと抑止だった」と論じた。

2016年5月には「核なき世界」を掲げたオバマ元大統領が、原爆投下について謝罪こそしなかったものの、現職として初めて広島を訪問。2023年にはバイデン前大統領も広島を訪れた。

ローパー・センターの世論調査では、原爆投下を正しかったとの回答が2024年には19%に下がっている。