太平洋戦争末期の1944年夏、小学4年だった金高哲夫さんは親元を離れて、東京の下町から遠く新潟の寺に2歳年上の兄和夫さんと共に集団疎開した。翌年3月10日の東京大空襲では、進学のため先に帰京した和夫さんら家族4人が犠牲となった。哲夫さんの疎開生活は終戦後もしばらく続いた。無事だった父らとの書簡や生前に書き残した手記、家族への取材から哲夫さんの心の動きを追った。

戦局は刻々と悪化していた。

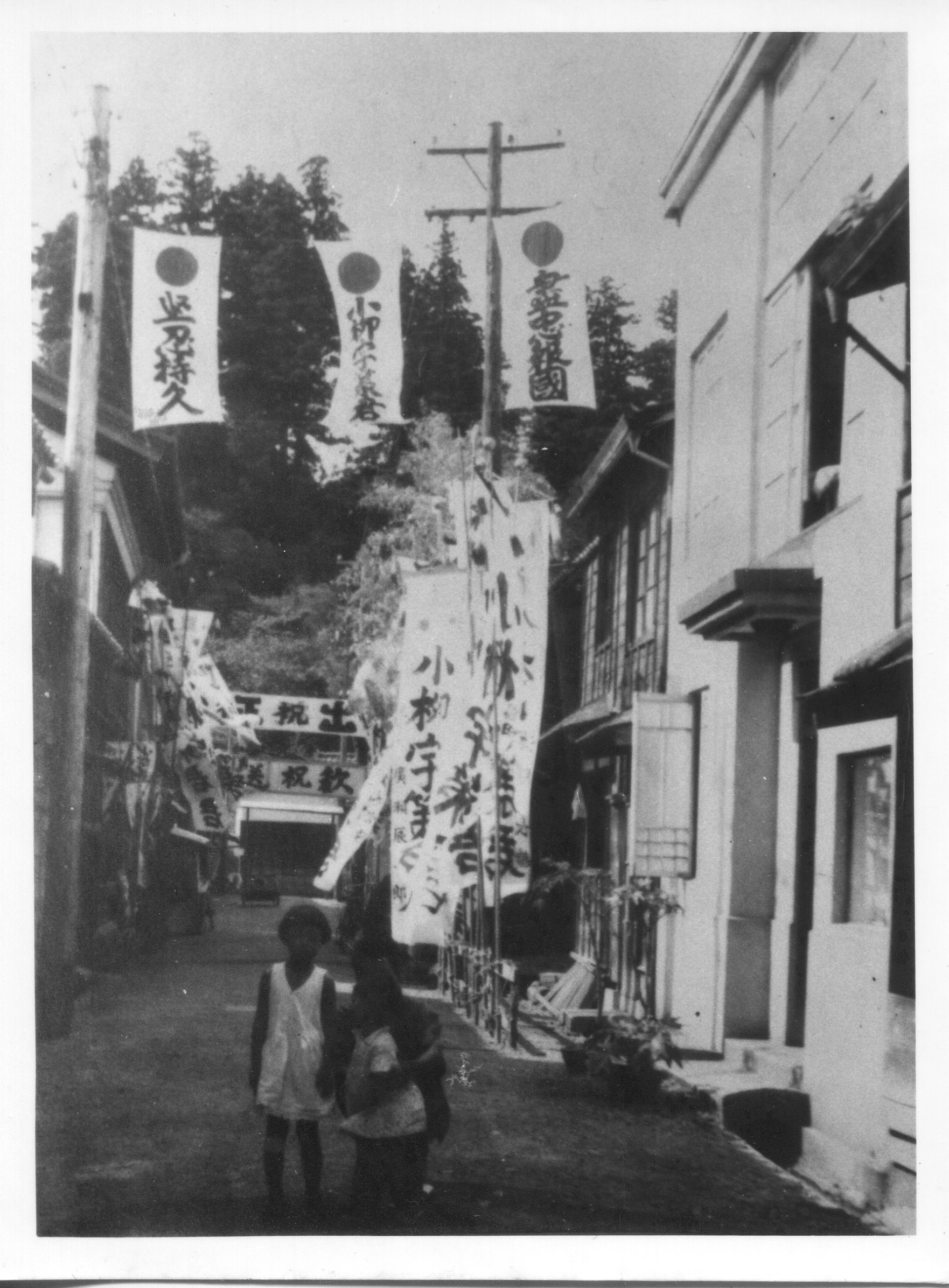

1944年8月26日−。臨時列車は夜、東京・上野駅を慌ただしく出発した。アメリカなど連合国軍による空襲被害を免れるため集団疎開先の新潟県に向かう東京・深川の東陽国民学校(現在の東京都江東区立東陽小学校)の児童500人が乗っていた。親元を離れ、見知らぬ土地での生活を前に、それぞれが大きな不安を抱いていた。

この中に、4年の金高哲夫さん=当時9歳、2015年に死去=と2つ上の兄で6年の和夫さん=当時11歳=がいた。哲夫さんは、この時のことを手記に残している。

「見送りは駄目でしたが、母親が来てくれ、驚くと同時にとてもうれしかった」

東京都教育局は、家族が見送りに来ないよう通達を出していたのに加え、駅までの切符は入手が難しかった中での、母てつさんの見送りだった。

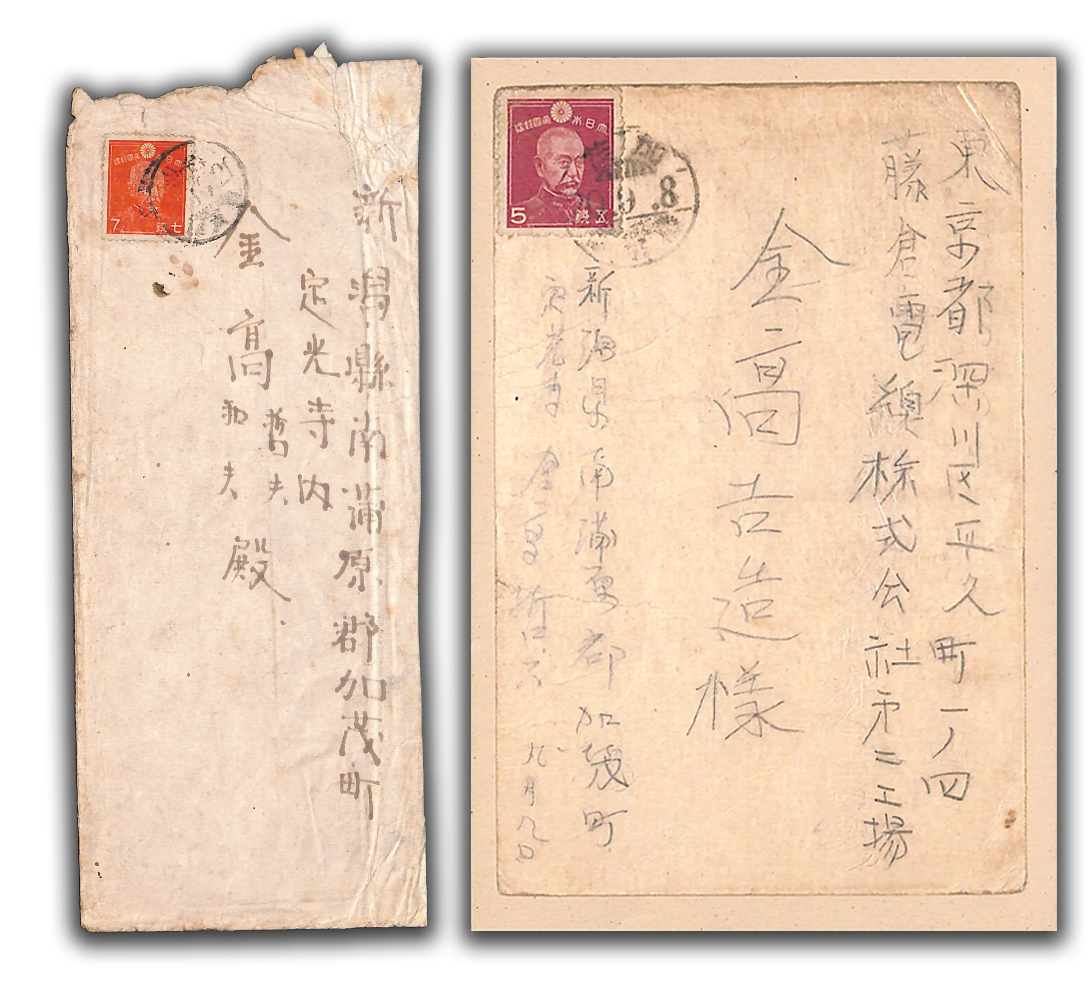

東陽国民学校の児童は電車を乗り継ぎ、新潟県内で6つの班に分かれた。金高さん兄弟を含め男女100人の子どもたちは翌朝、加茂市の定光寺に到着。集団生活が始まった。

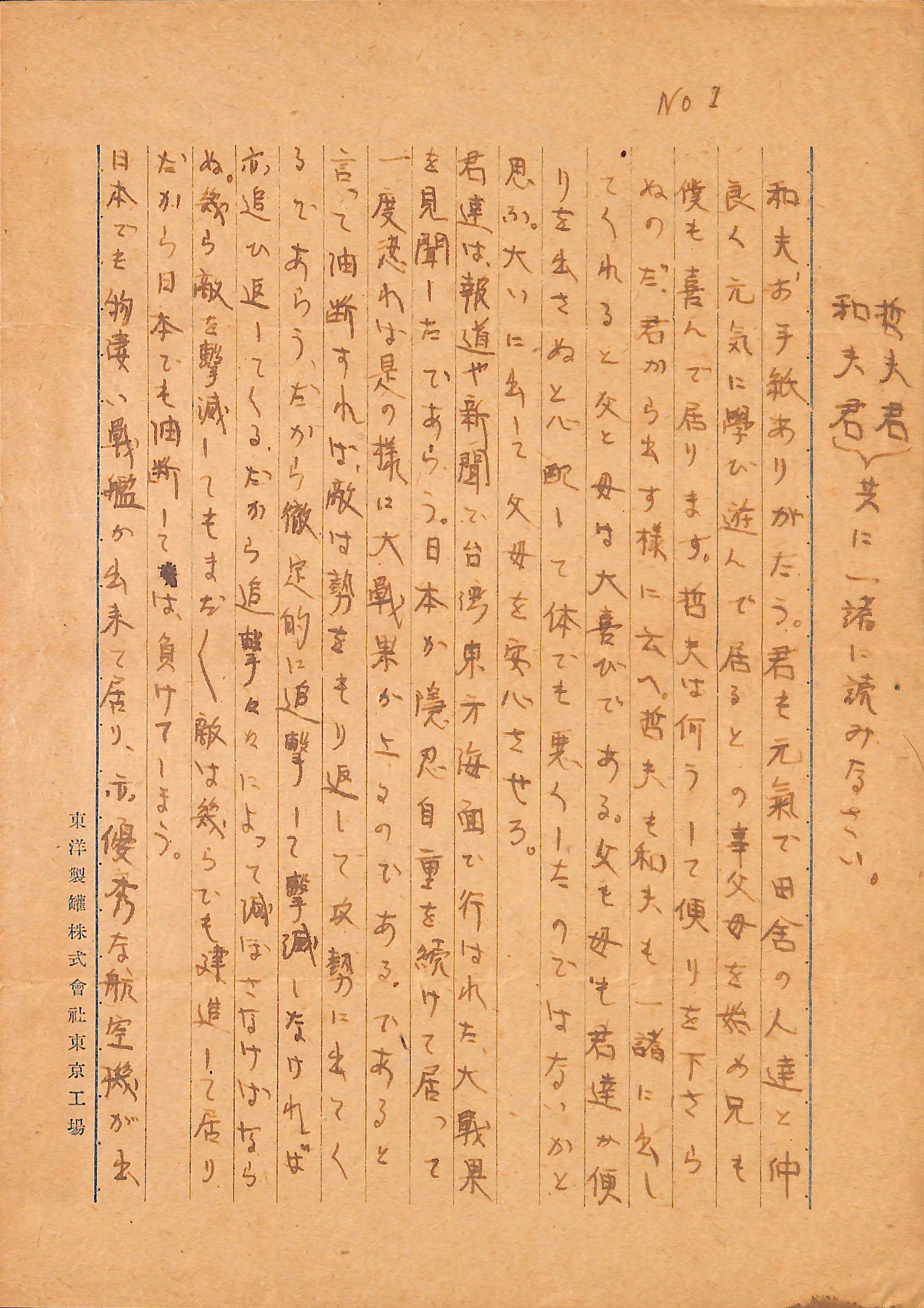

1944年10月20日

和夫お手紙ありがとう。君も元気で田舎の人たちと仲良く元気に学び遊んでいるとの事、父母をはじめ兄も僕も喜んでおります。哲夫はどうして便りをくださらぬのだ。君から出すように言え。哲夫も和夫も一緒に出してくれると父と母は大喜びである。父も母も君たちが便りを出さぬと心配して体でも悪くしたのではないかと思う。おおいに出して父母を安心させろ。(以下、略)

定光寺では7室に分かれて生活し、配膳や床拭き、洗濯などの当番が回ってきた。子どもたちは現在の加茂市立加茂小学校に通った。哲夫さんの手記には、地元の子どもたちになかなか溶け込めず、「生活に慣れるのに相当な日数を要した」とある。

哲夫さんらが疎開して3ヵ月が経ったころ、サイパン島を飛び立ったアメリカ軍のB29爆撃機による東京への空襲が本格化した。兄の秀夫さんは和夫さんや哲夫さんらに宛てた12月7日付の手紙で「東京も空襲されましたが僕の家は大丈夫でした。空襲されても隣組の団結で消し止めてしまいます」と伝えている。

慣れない生活で、心の支えとなったのが、年が近くてよく慕っていた和夫さんの存在だった。和夫さんは周囲の信望が厚く、班長を務めていた。和夫さんは年下の哲夫さんを気にかけ、面倒を見た。

ところが翌1945年3月1日、和夫さんは進学のため東京の自宅に戻ることに。帰京すると、哲夫さんに早速ハガキを送った。

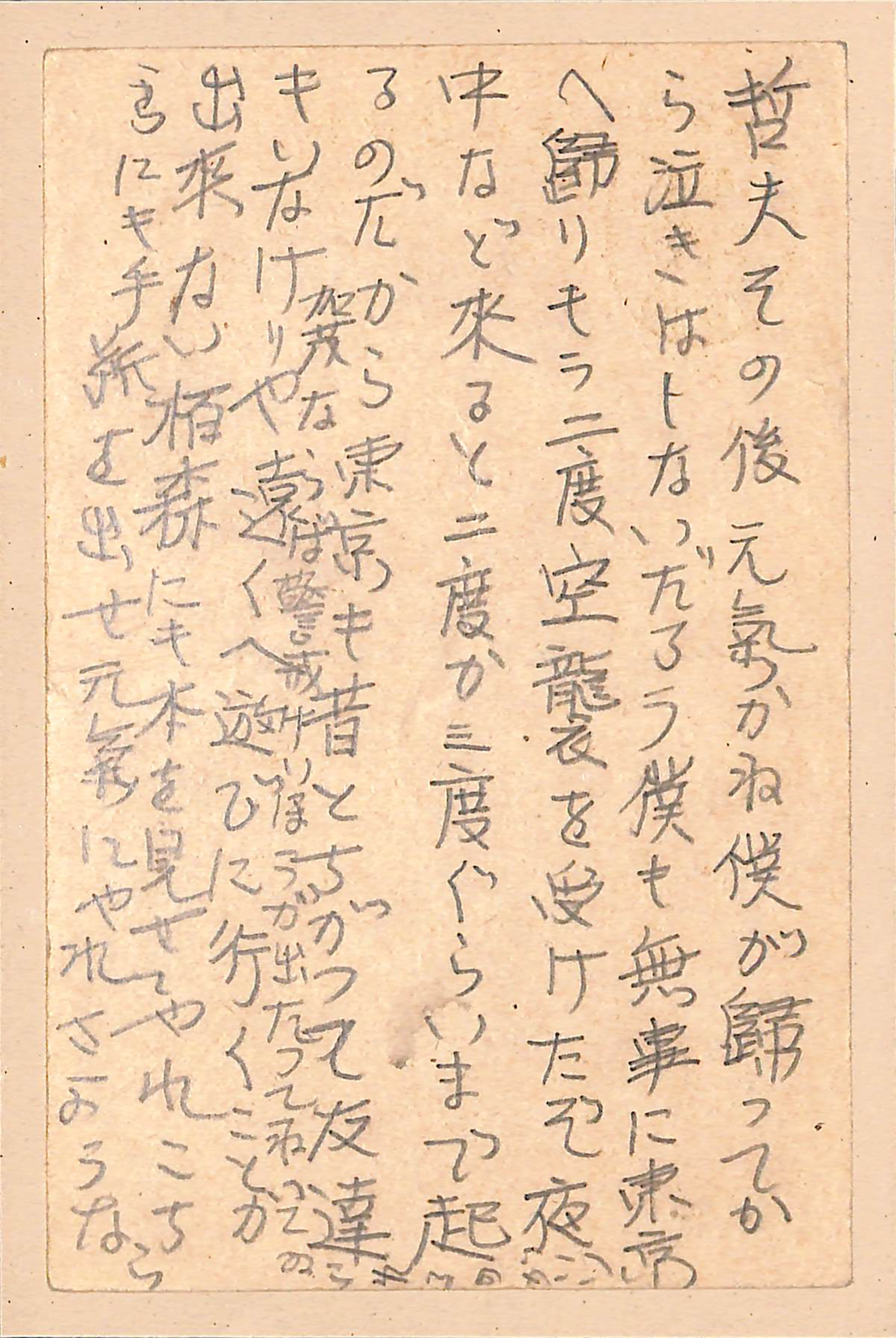

1945年3月4日

哲夫その後元気かね。僕が帰ってから泣きはしないだろう。僕も無事に東京へ帰りもう二度空襲を受けたぞ。夜中など来ると二度か三度ぐらいまで起きるのだから東京も昔と違って友達もいなけりゃ遠くへ遊びに行くことができない。加茂ならば警戒警報が出たって寝ていられるのだからいい。**にも本を見せてやれ。こちらにも手紙を出せ。元気にやれ、さようなら。

哲夫さんが、和夫さんに返信したかどうかは、資料が残っていないため分からない。

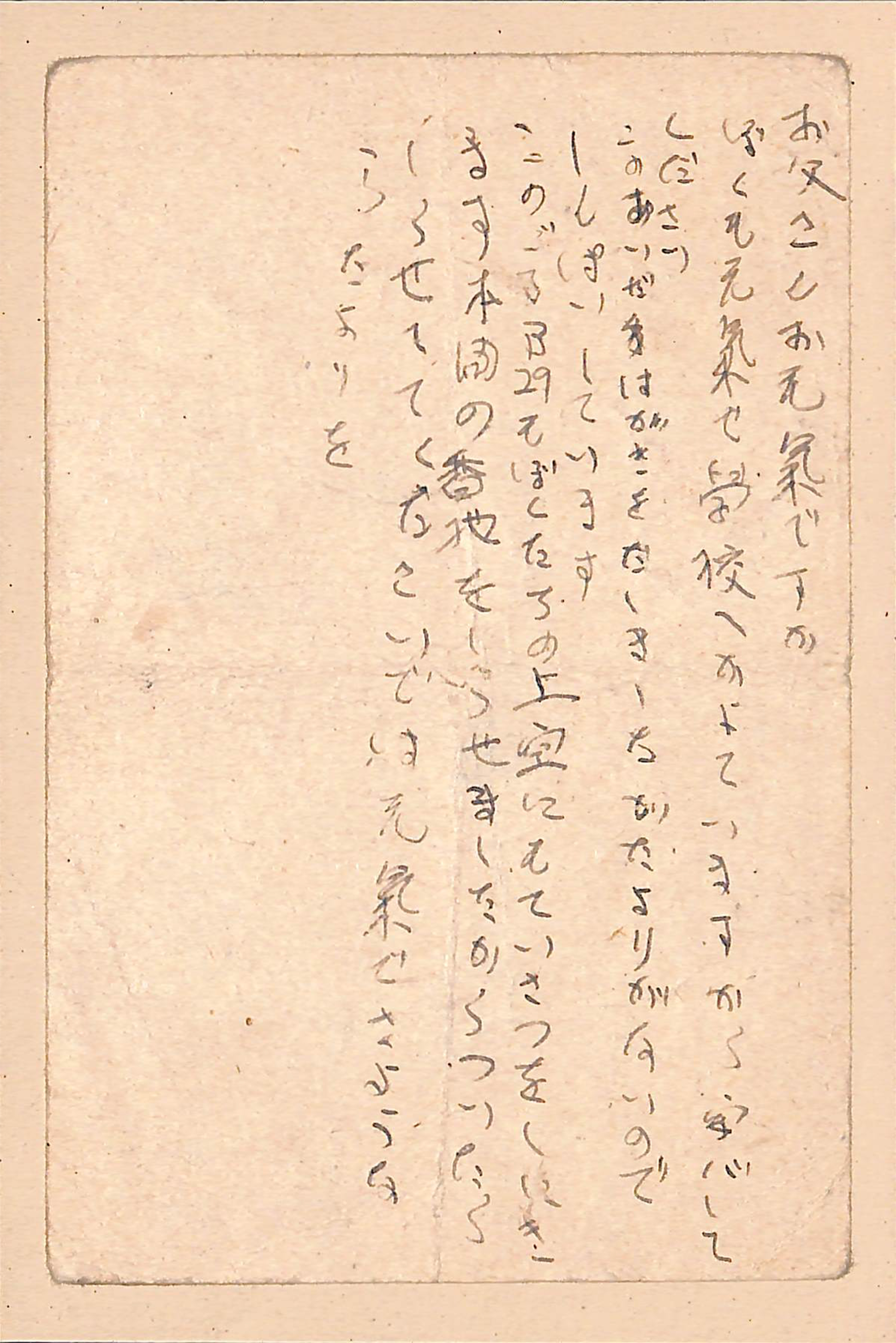

一方、3月7日に父吉造さんに宛てた哲夫さんの書面が残っている。ほとんどがひらがなで書かれた文面には、空腹やいじめにあって困っていることが書き記され、親戚の家に身を寄せる「縁故疎開」にしてほしいと2回にわたって訴えている。

一人ぼっちになって、心細くなった哲夫さんの心境がうかがえる。

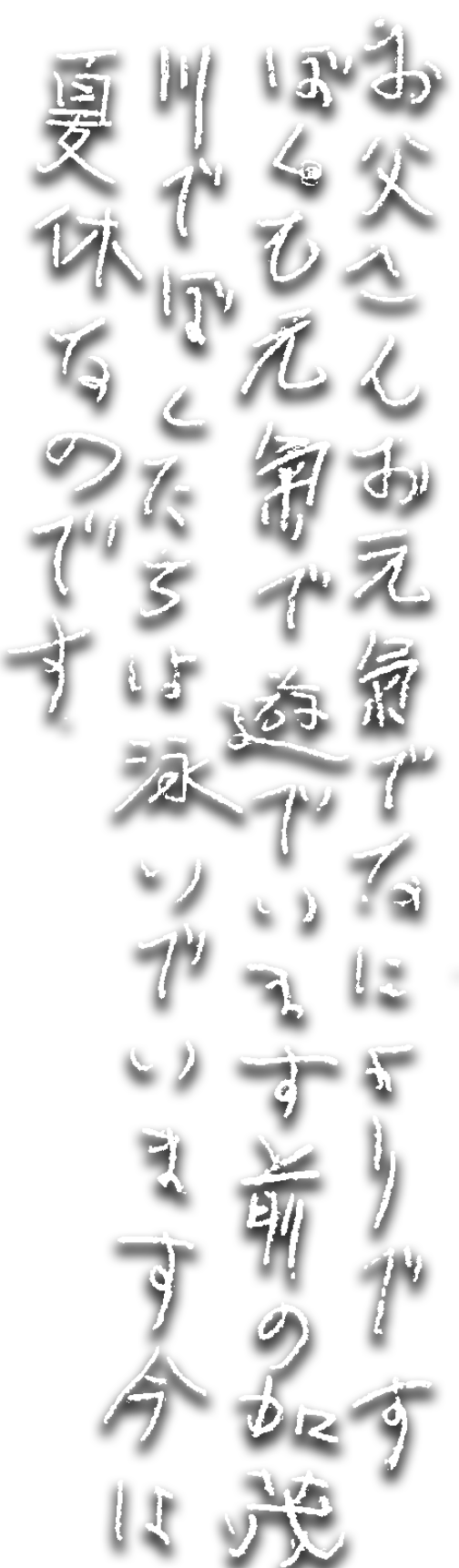

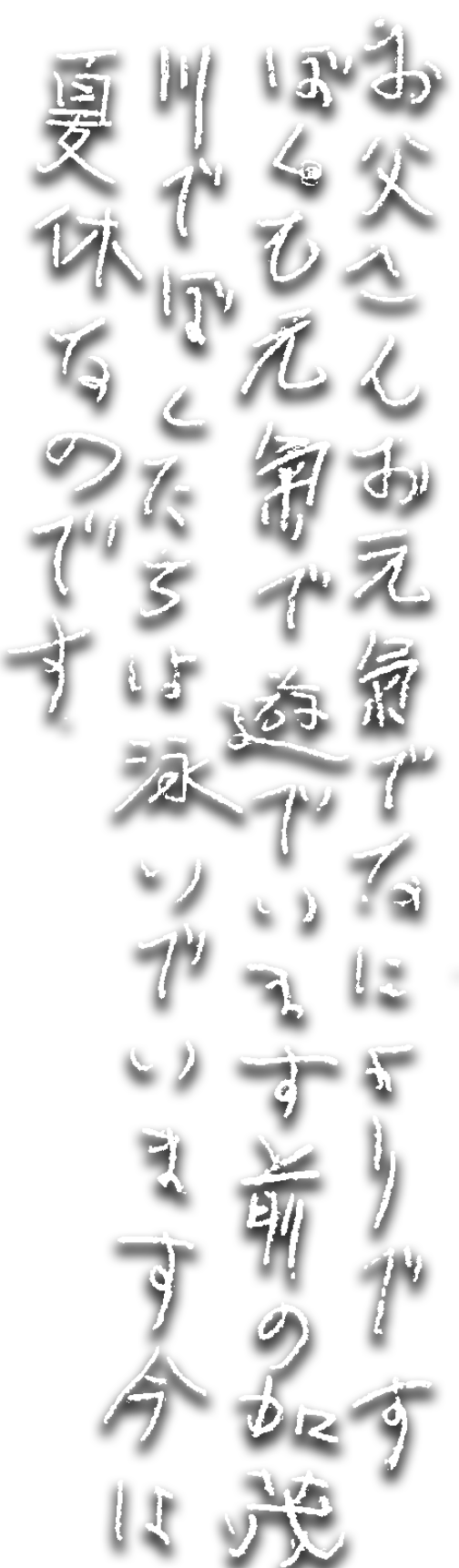

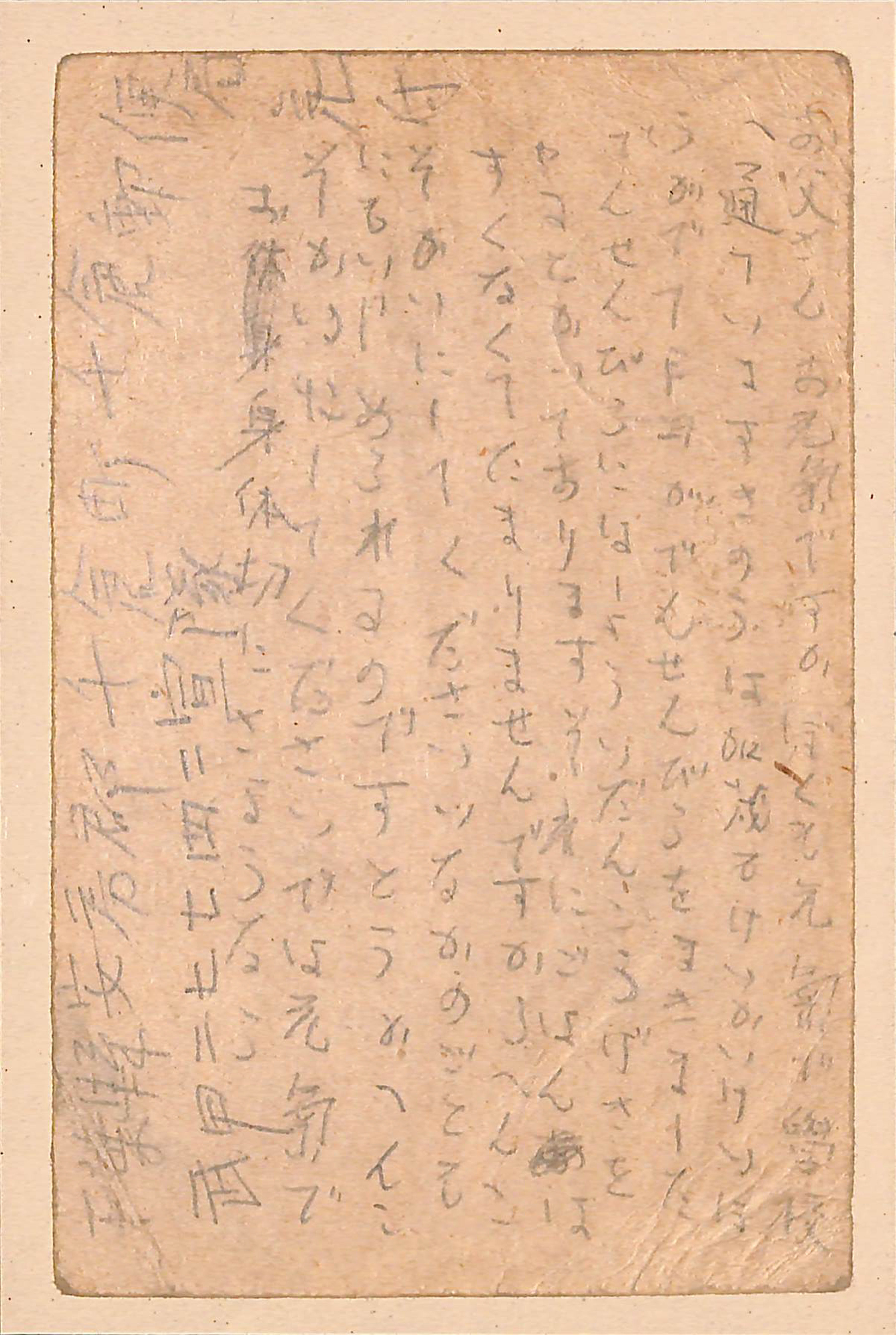

1945年3月7日

お父さんお元気ですか。ぼくも元気で学校へ通っています。きのうは加茂でも警戒警報が出て、B29が伝単ビラをまきました。伝単ビラには焼夷弾攻撃をやると書いてあります。夜にご飯は少なくてたまりません。ですから縁故疎開にしてください。田舎の子どもにもいじめられるのです。どうか縁故疎開にしてください。では元気で。お身体大切にさようなら。

間もなく東京に焼夷弾の雨が降り注いだ。一夜にして10万人以上が犠牲になった世界史上、類を見ない3月10日の東京大空襲だ。

哲夫さんの自宅があった深川区(現在の江東区)は、攻撃の第1目標とされ、大きな被害が出た。コンクリート造3階建ての東陽国民学校の校舎は全壊し、校内には避難してきた多くの遺体が横たわった。

哲夫さんの家族も、疎開先から戻ってきたばかりの和夫さんの他、母てつさん=当時(45)、兄秀夫さん=当時(15)、そして弟久夫さん=当時(6)=の4人が亡くなった。夜勤だった父吉造さんと中国に出征していた長男松男さんは無事だった。

哲夫さんが、家族を失ったことをいつ知ったのかははっきりしない。東京大空襲以降、哲夫さんと吉造さんとのハガキでも家族の安否については一切触れられていない。

哲夫さんの長女金高美津子さん(60)と次女緒方紀子さん(56)は「知らないまま疎開先にいたのではないか」と語る。一方、哲夫さんの手記などから判断すると、戦況については、ラジオなどを通じて随時把握していたようで、東京の被害状況についてもある程度知っていたとみられる。

現在、哲夫さんらの手紙を収蔵している東京都復興記念館の調査研究員、森田祐介さんは「当時は国民の戦意が下がるとして、空襲で家族が死亡したことなどは書けなかった。哲夫さんは、家族について引率の教員から教えられていた可能性がある」と推測する。

とりわけ和夫さんを失ったショックは大きかった。哲夫さんの手記には「中学校受験のため帰宅して10日、寺での疎開生活は何であったのか残念でした」とある。

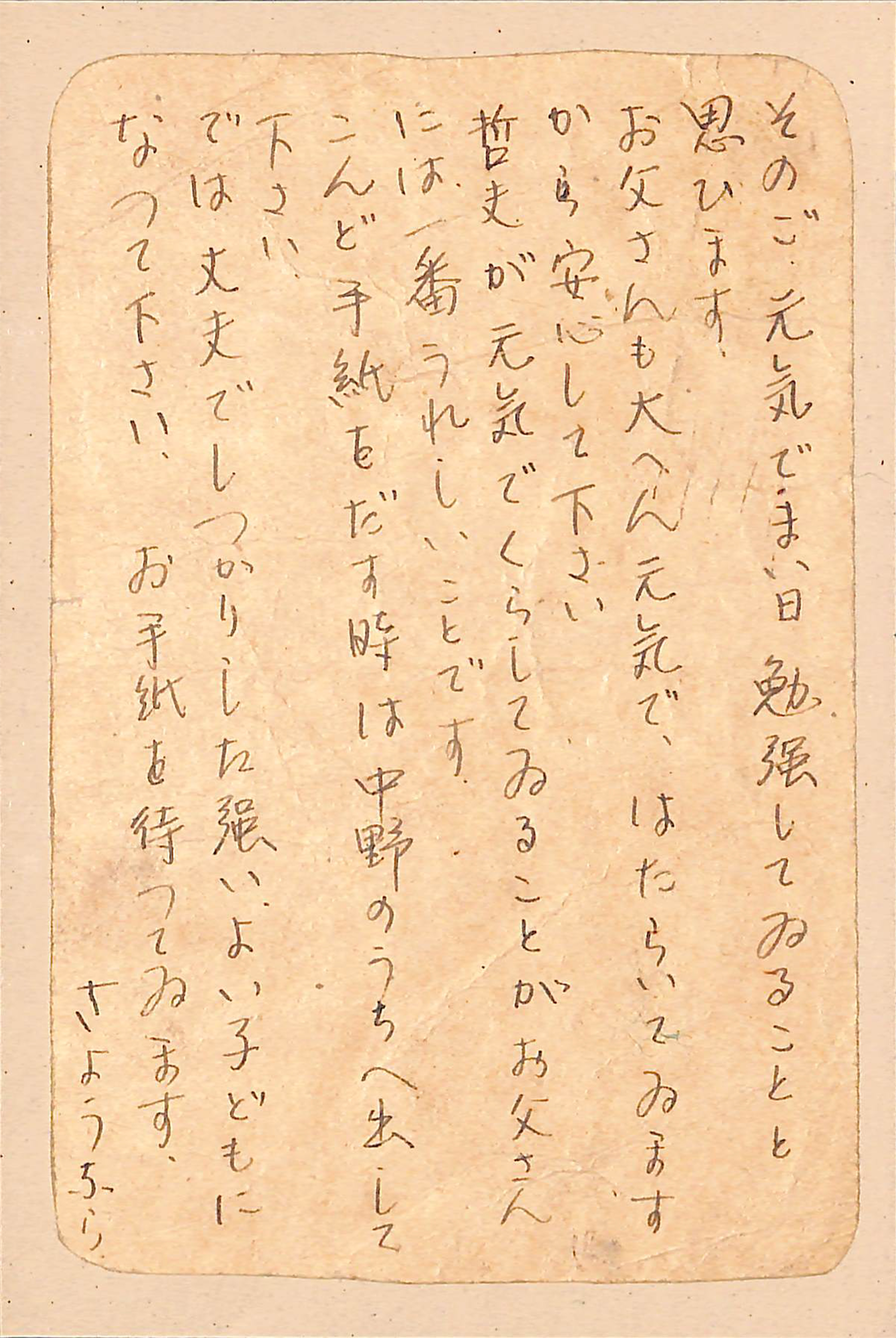

これまでに見つかっている吉造さんと哲夫さんの書簡の中で、大空襲直後のものは、3月29日の消印がある吉造さんからのハガキで、哲夫さんへの思いがつづられている。

1945年3月29日

その後元気で毎日勉強していることと思います。お父さんも大変元気で、働いていますから安心してください。哲夫が元気で暮らしていることがお父さんには一番うれしいことです。(中略)では丈夫でしっかりした強いよい子どもになってください。お手紙を待っています。さようなら。

吉造さんと哲夫さんの互いを気遣うやり取りは続いた。

しかし吉造さんは、空襲後の混乱で哲夫さんに手紙を出せないことも多かった。父からの返信が届かないことに哲夫さんは不安を募らせた。

1945年4月23日

お父さんお元気ですか。僕も元気で学校へ通っていますから安心してください。この間ハガキを出しましたが、便りがないので心配しています。この頃B29が僕たちの上空にも偵察をしにきます。(以下、略)

東京や名古屋、大阪、神戸といった大都市を対象とした攻撃が区切りを迎えた6月以降、アメリカ軍の攻撃目標は全国の中小都市へと向かった。

哲夫さんのいた加茂市に被害はなかったものの、南西にわずか約30キロほどの新潟県長岡市が8月1日夜から2日未明にかけて1時間以上に及ぶ焼夷弾攻撃を受け、市民ら1500人が亡くなった。火災で市街地の大部分が焼失する大惨事だった。

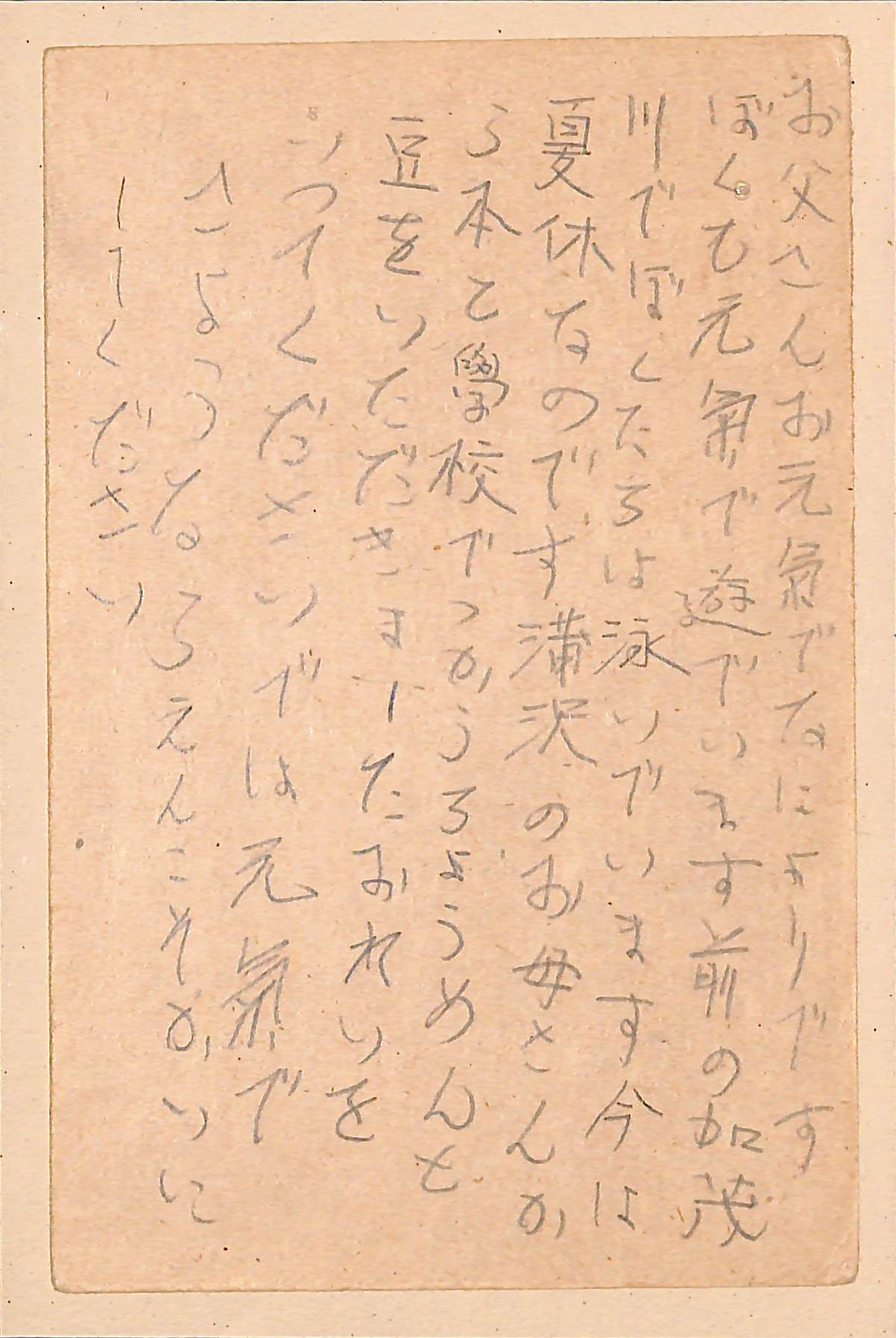

こうしたニュースに触れて空襲の恐ろしさが増したのか、8月上旬に出されたと見られるハガキで、哲夫さんは縁故疎開をしたいと吉造さんに再び懇願した。

1945年8月上旬

お父さん元気で何よりです。僕も元気で遊んでいます。前の加茂川で僕たちは泳いでいます。今は夏休みなのです。(中略)では元気で、さようなら。縁故疎開にしてください。

8月13日の消印がついたハガキには「明日はお盆で東京のことが思い出されます」と、故郷への思いを書き留めた。別の日に出されたハガキには「もう新潟に来て1年になりました。僕はもう1年も頑張っていたのです」と自らを労った。

間もなくして戦争は終わった。

8月15日は朝から雲ひとつない天気だった。新潟地方の最高気温は30度に迫っていた。正午に重大な発表があるとして、子どもたちは庫裡に集められた。ラジオの電波状況は悪く、話している内容はほとんど聞き取れなかったが、戦争が終わったことは理解できた。大人たちがぼうぜんとしていたからだ。

この日を境に、定光寺には親たちが子どもを迎えにくるようになった。哲夫さんも吉造さんに何度も手紙を書いた。

しかし吉造さんは、東京に家がないことや、食糧難、鉄道の切符が手に入らないことから、しばらくは疎開先にとどまるよう哲夫さんを諭し続けた。

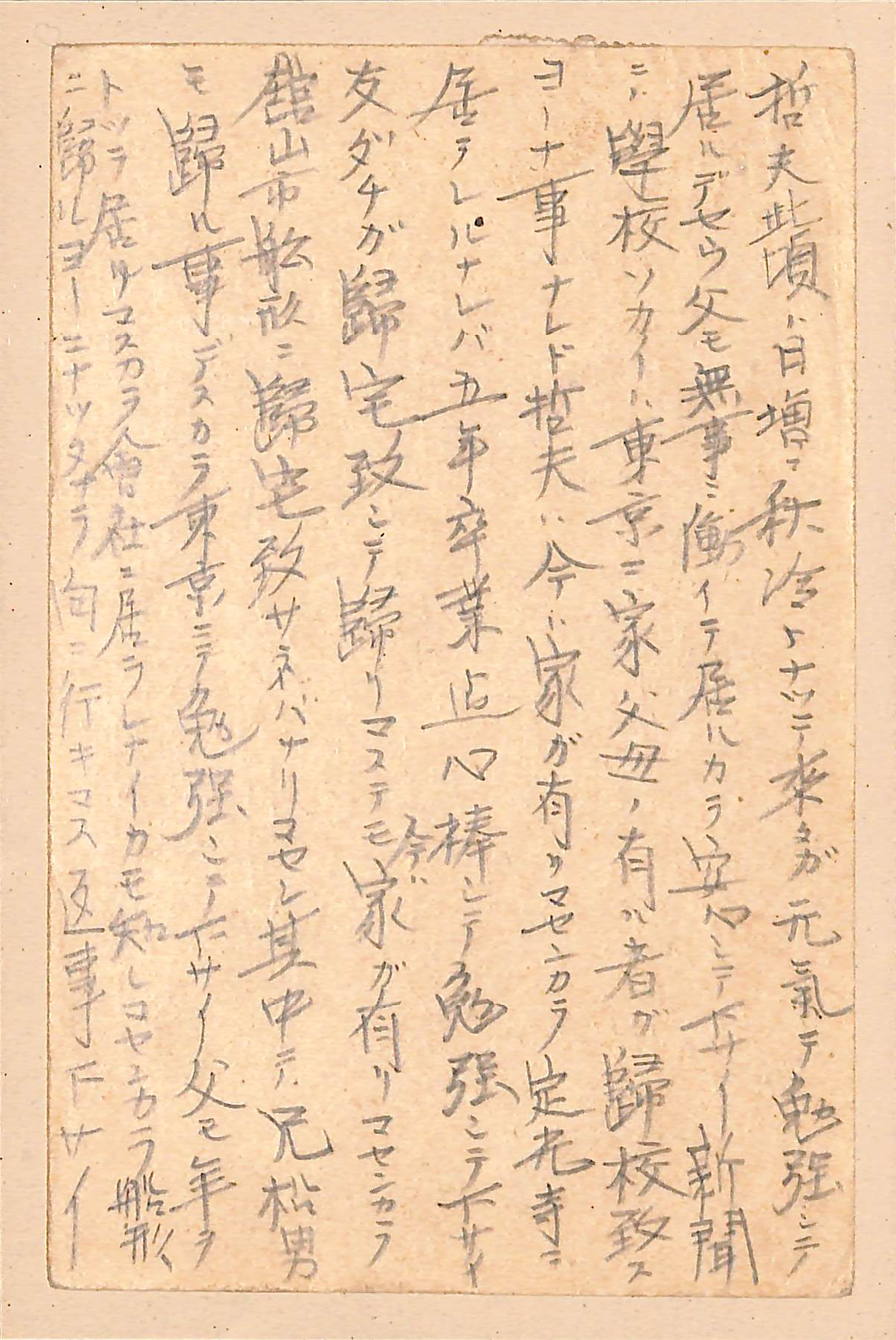

1945年9月24日

(略)新聞には学校疎開は東京に家、父母の有る者が帰校いたすようなことなれど哲夫は今は家がありませんから定光寺にいられるなれば5年卒業まで辛抱して勉強してください。(以降、略)

哲夫さんが帰京できたのは終戦からおよそ2ヵ月後だった。

10月中旬、吉造さんが新潟に迎えに来てくれた。列車は夜、上野駅に着いた。

駅の地下通路で一夜を過ごした後、都内の親戚の家に数日間滞在し、千葉にあった吉造さんの実家に向かった。

翌年春には長男の松男さんが中国から戻り、3人での新しい生活がスタートした。

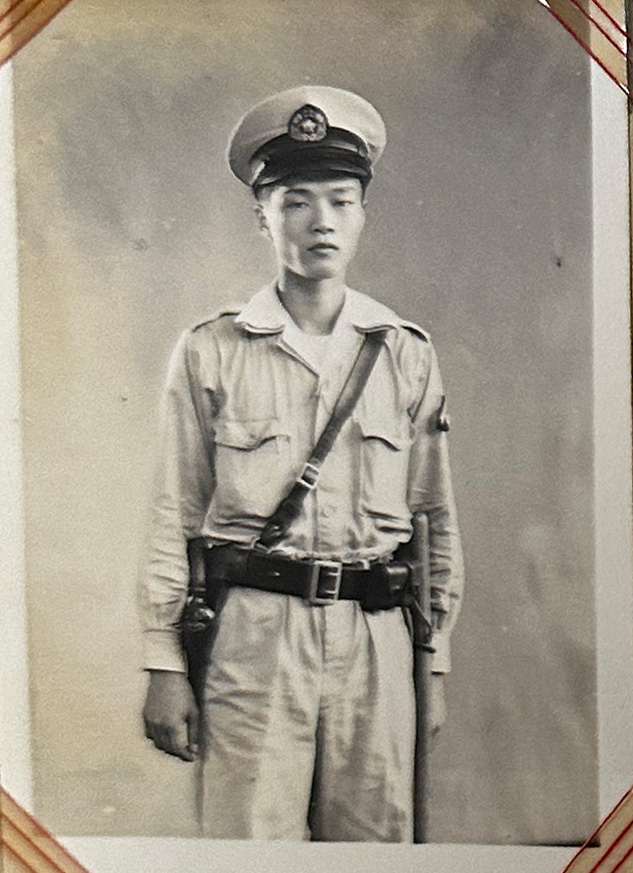

哲夫さんは高校を卒業した後、千葉県警の警察官になった。

「融通が利かないほど真面目だった」(家族)という哲夫さんは、自身の戦争体験について多くを語らなかった。

長女美津子さんらは、哲夫さんが空襲関連の写真集を買い集めていたのを覚えている。ある時、哲夫さんが「写真集が出るたびに買うんだけど、写っていないんだ」とふと漏らした。

母てつさんや和夫さんら兄弟の遺骨は見つかっておらず、どこでどのように亡くなったのかも分かっていない。

「歴史に興味があるからだとばかり思っていたけど、亡くなった家族の面影、手がかりをずっと探し続けていたのだと知りハッとしました」(美津子さん)

哲夫さんは2001年に「東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑」が、東京・墨田区の横網町公園に建立されることをNHKのニュースで知り、犠牲者名簿に家族4人の名前を登載することにした。

美津子さんらによると、哲夫さんは「やっと手を合わせる場所ができた」と胸をなで下ろした。

戦争で大切な人を失ってから半世紀以上が過ぎていた。

哲夫さんが母てつさんと最後に会ったのは東京大空襲の3ヵ月前。てつさんが定光寺を訪ねてきた。哲夫さんは「家族はどこかで生きていて、いつか自分の元に帰ってくるのではないか」と信じていた時期があったという。

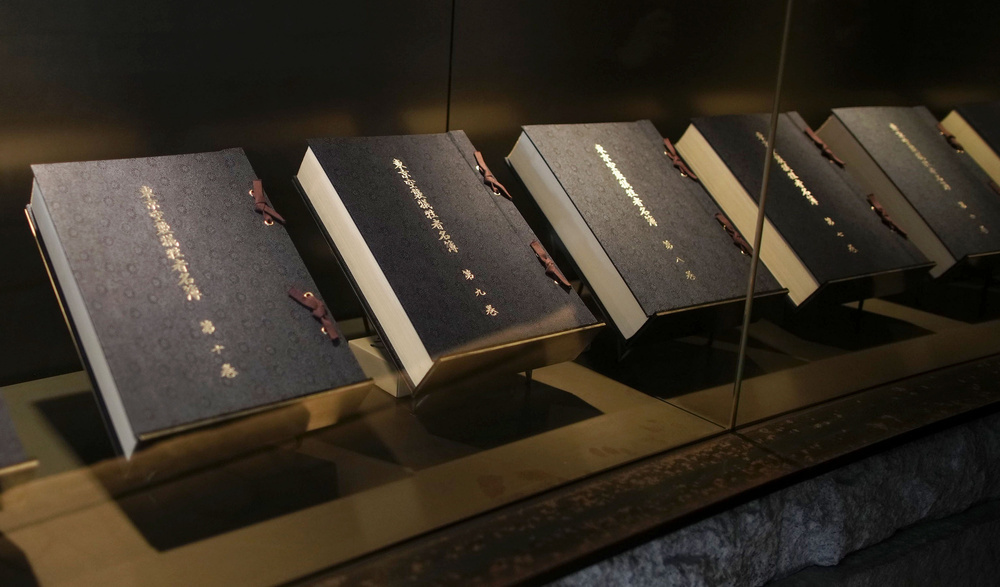

退職後に手記を書き始めたのは「平和で平穏な時代が続くよう」自分の体験を伝え残す必要があるとの切実な思いがあったからだ。美津子さんと紀子さんは哲夫さんの死後、東京都慰霊堂と同じ敷地内にある東京都復興記念館にハガキと手記を寄贈した。

コンテンツ内で使用した哲夫さんらのハガキや手記は同記念館が所蔵、管理しています。