あなたの街の被害想定

都府県ごとの被害データは、公表された資料から、複数ケースの想定のうち項目ごとに最大となる数値を抽出して概数で表示しています。

自治体により被害が最大になる条件は異なります。

防災対策が進むと、被害は大幅に減ると見込まれている

紺色のグラフを上下に動かすと、防災対策を推進した場合の被害軽減効果(全国の推計)の例が分かります。

※初期値は2023年の値。

※初期値は2023年の値。

耐震化率

90%

揺れによる全壊

1,279,000棟

建物全壊による死者

73,000人

防止策の実施率

35.9%

家具の転落や落下の死者

5,300人

発生10分後の避難率

低

津波による死者

215,000人

設置率

8.5%

火災による焼失

767,000棟

火災による死者

21,000人

時間差をおいて大きな揺れが続く事例では

避難促進で後発地震の死者減も

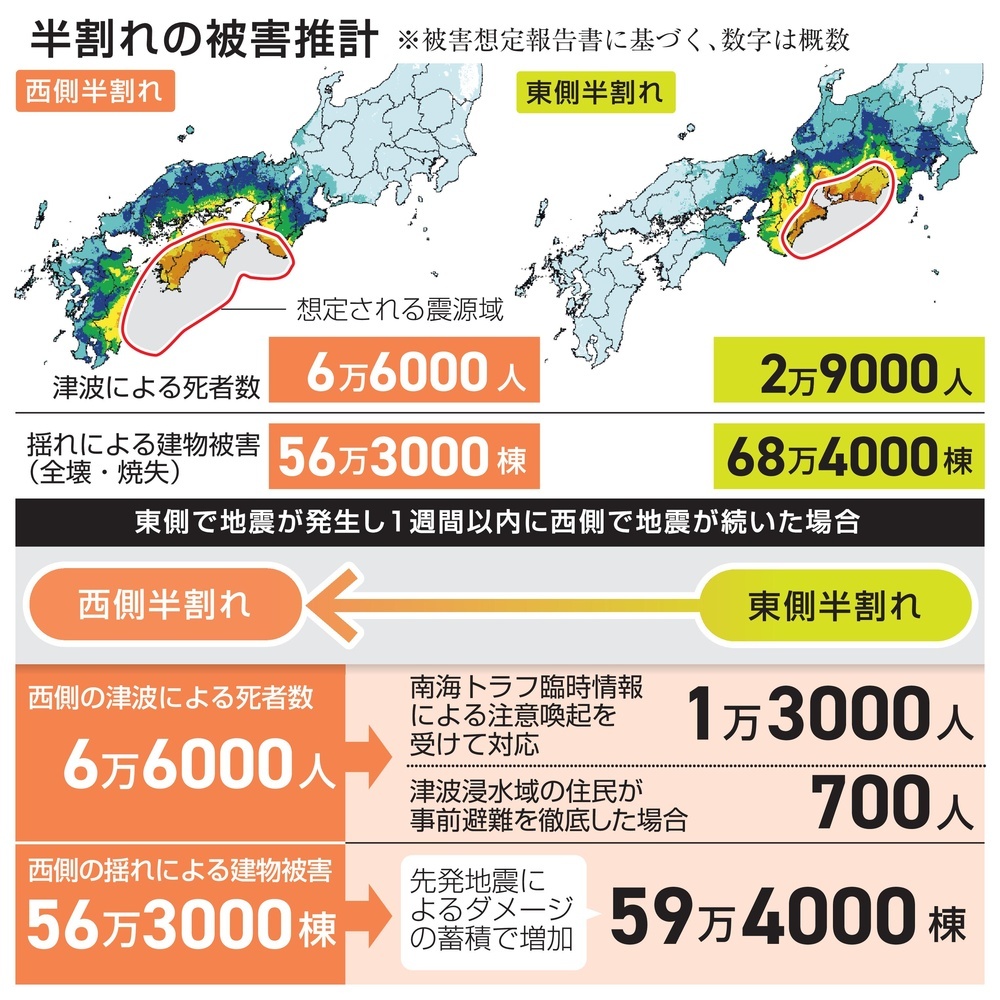

震源域全体が一度に活動する「全割れ」ではなく、震源域の東西どちらかで「半割れ」の大きな地震が起き、遅れて反対側でも発生するケースです。

今回の被害想定では、半割れをきっかけに避難や防災の取り組みが促されれば、後発地震の死者を減らせるとしています。

東側で半割れの先発地震が発生し、約1週間以内に西側で後発地震が続くケースを仮定。この場合、先発地震の津波による死者は29,000人でした。

先発地震を受けて政府が南海トラフ臨時情報で注意喚起し、住民が避難など適切な対応をすれば、後発地震の死者は13,000人で、西側で単発の地震が発生した場合の死者66,000人を下回るとしました。

浸水が想定される地域の住民が事前避難を徹底すれば、さらに減って700人と見込んでいます。

一方、西側半割れによる建物被害は31,000棟分増えて594,000棟になります。先発地震のダメージが蓄積した状態で2度目の揺れにさらされるためです。

後発地震が数年後であれば、修繕や耐震化をしておくことで被害は大きく低減できるとも強調しました。