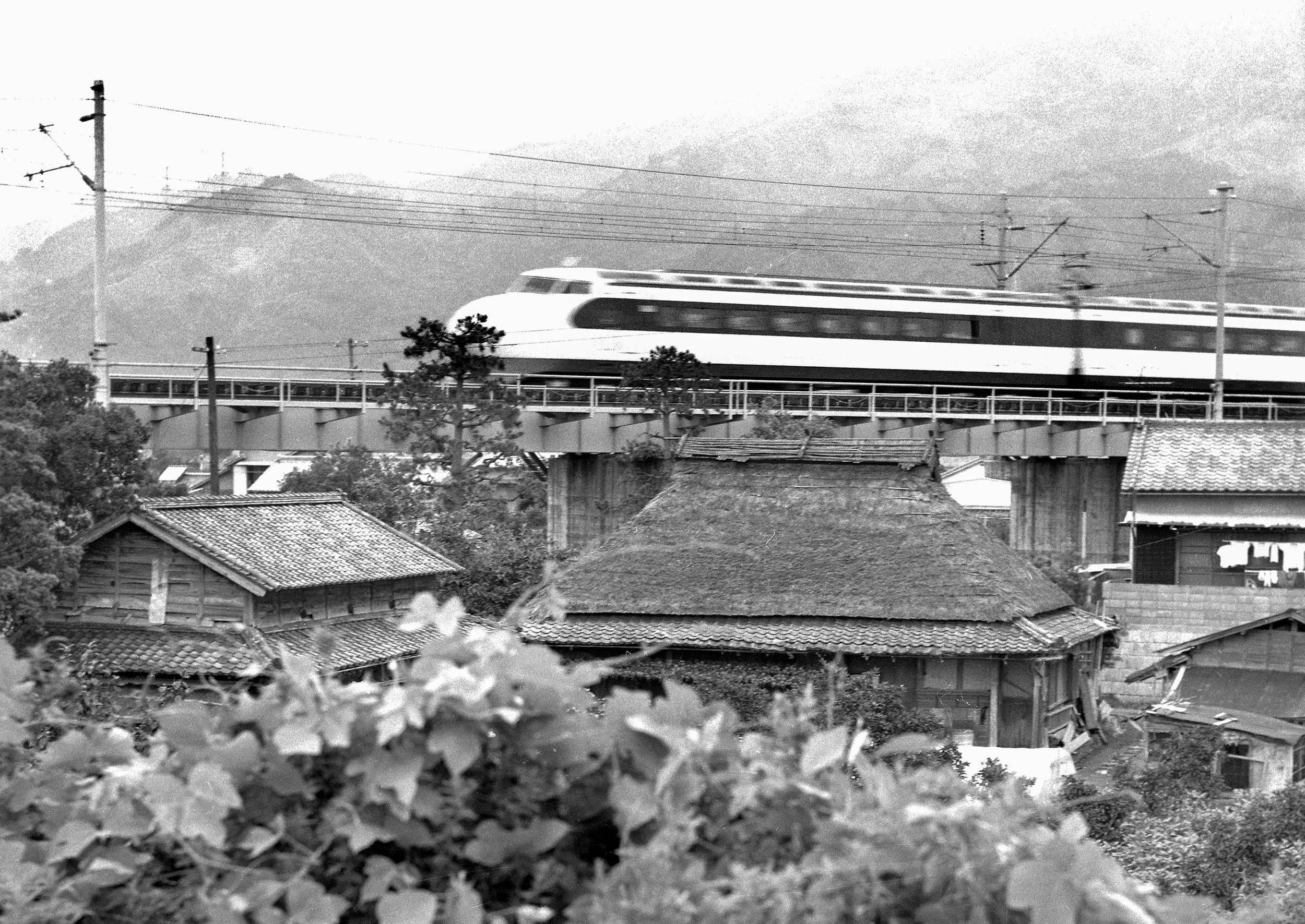

1964年10月1日。アジアで初めての開催となった東京五輪開会式の9日前に「夢の超特急」東海道新幹線が東京―新大阪で開業した。営業運転開始の初日から最高時速210キロメートルを実現。時速200キロメートル超の高速鉄道は当時、世界初だった。開業から2024年で60年を迎え、日本のシンボルとなった新幹線の歴史をたどる。

高度経済成長の

シンボル

開業した1964年は折しも日本が太平洋戦争の後に復興を遂げ、高度経済成長に向かって動き始めた時期。東海道新幹線は50年代に当時の日本国有鉄道(国鉄)が計画し、59年に着工した。

夢の超特急計画をぶち上げたのは、国鉄第4代総裁の十河信二(そごう・しんじ)。十河は、今でも鉄道ファンの人気を集める蒸気機関車(SL)D51を設計した技師長の島秀雄(しま・ひでお)と両輪で「国家的プロジェクト」を強力に推し進めた。

試作車両の運転席に座る十河総裁=1962年

試作車両の運転席に座る十河総裁=1962年

当時、欧米のように日本でも自動車が普及しはじめ、航空機も台頭してきたことから「鉄道斜陽論」が出ていた。

自家用車を洗車する家族=1960年

自家用車を洗車する家族=1960年

十河は「夢の超特急」を東京五輪までわずか5年半で完成させると号令をかけたが、当初、国鉄職員の多くは半信半疑だった。新幹線着工の年に入社したある国鉄職員が当時を振り返り「夢とは『半分はできない』という意味だった」と話したほどだ。

日本民間航空初のジェット旅客機DC-8C=1960年

日本民間航空初のジェット旅客機DC-8C=1960年

それでも工事は急ピッチで進み、次第に国民の期待も集まっていった。

ただ、建設費はふくれあがった。地価高騰や資材、人件費の上昇が逆風となり、約1700億円と見積もられた総工費は、最終的に約3800億円に至った。東京都内ではラーメンが1杯60円で食べられ、タクシーの初乗り運賃が100円。大卒初任給は約2万円(1963年調査)だった。世界銀行からの融資も取り付けたものの、十河と島は開業前の1963年、予算超過の責任を取らされる形で辞任した。

技術の粋を

集め開発

計画がわずか5年半で完成した背景には、戦前の遺産があった。東京―下関間を9時間で結ぶとされた「弾丸列車」計画だ。

東京から海をまたいで朝鮮総督府鉄道や南満州鉄道などに乗り入れ、京城(ソウル)へ24時間、北京まで49時間で結ぶという壮大なプロジェクトは、41年に着工。静岡県の新丹那トンネルなどで工事が進み、戦況の悪化で打ち切られていた。

弾丸列車の車両モデルとされる、南満州鉄道「特急あじあ号」の流線型蒸気機関車

弾丸列車の車両モデルとされる、南満州鉄道「特急あじあ号」の流線型蒸気機関車

東海道新幹線の建設は、その未完の弾丸列車計画の間に買収済みだった土地や建設途中のトンネルなどの遺産を生かし進められた。

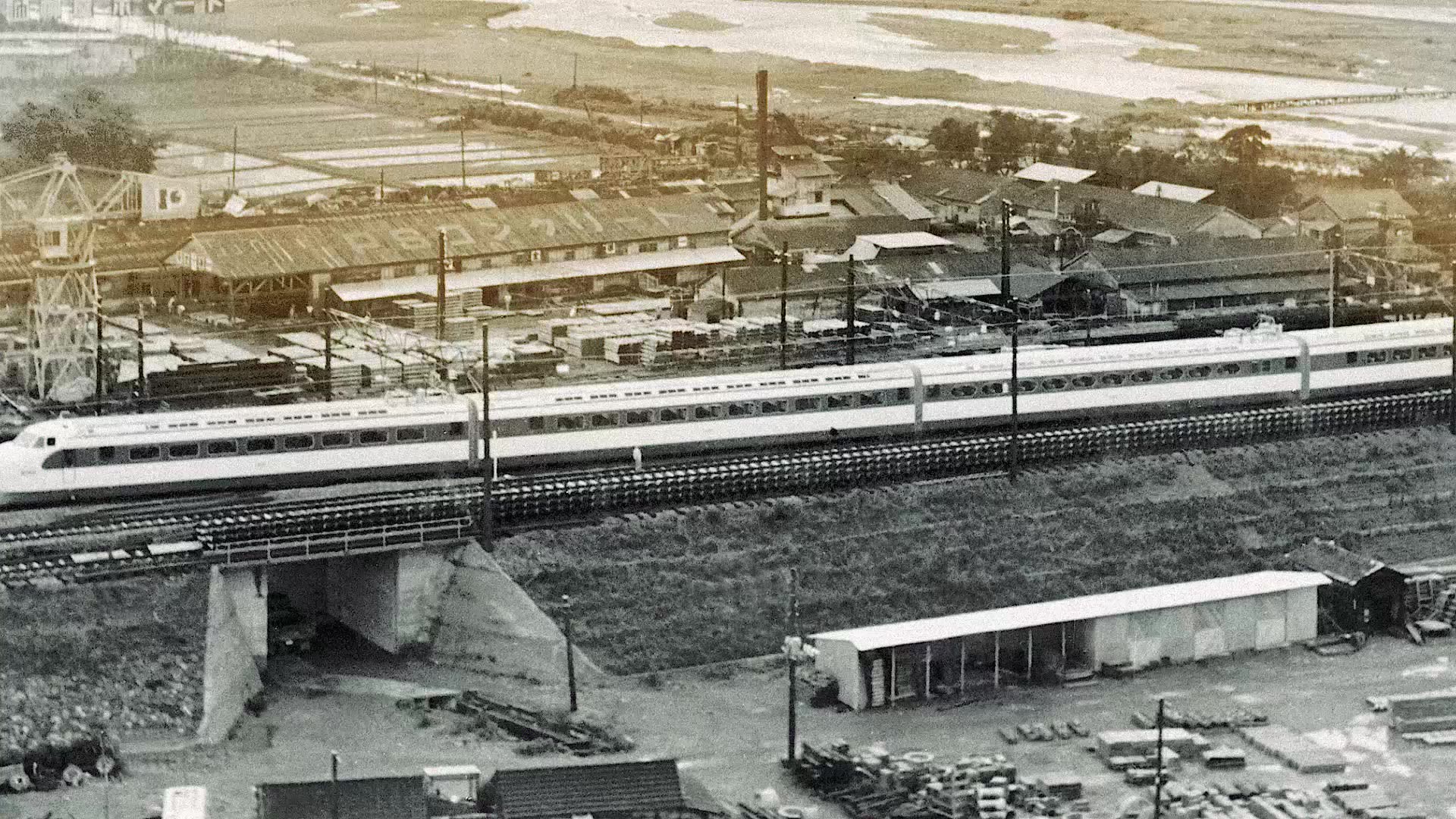

開業時に投入された0系車両は営業運転初日に最高時速210キロを実現、華々しいデビューを果たした。開発当時、世界に時速200キロを超す鉄道はない中で、画期的な車両を作り上げた背景には敗戦で活躍の場を失い、国鉄に集まった旧軍の技術者たちがいた。例えば台車の設計には、戦争中に零式艦上戦闘機の研究に携わった技術者が参加。開業前のテスト走行では時速256キロの最高記録を達成した。

10月1日の開業式。東京駅で国鉄の石田礼助(いしだ・れいすけ)総裁がテープカットし、ブラスバンドの軽快なマーチに送られて、午前6時に「ひかり1号」が出発した。新大阪駅からはひかり2号が東京へ向かい、4時間の行程をほぼ定刻通りに運行した。

国鉄本社で開かれた開業式典には昭和天皇と香淳皇后が出席。昭和天皇は「幾多の困難に打ち勝って見事に完成し、本日その開業式を迎えるに至ったことは私の深く多とするところであります」と開業を祝った。

新大阪駅で一番列車の2等車に乗り込んだ乗客=1964年10月1日

新大阪駅で一番列車の2等車に乗り込んだ乗客=1964年10月1日

東海道新幹線は開業後、それまで7時間程度だった東京―大阪間を最短4時間で結んだ。新幹線は、高度経済成長の中で建設が進んだ高速道路や普及していった電化製品などとともに、日本人に輝かしい未来を信じさせるに足る存在だった。高速運行を可能にするため、線路幅は狭軌(1067ミリ)が大勢だった日本の鉄道に標準軌(1435ミリ)を採用した。

世界初の高速鉄道を安全運行させるため、国鉄の技術者は積み重ねてきた当時の技術の粋を集めた。中でも、安全対策として国鉄で初めて採用した自動列車制御装置(ATC : Automatic Train Control)は特筆すべきものだ。ATCの改良を始め安全への追求を積み重ねた結果、世界でもまれにみる密度のダイヤでの高速運行にもかかわらず、開業からこれまでの間、乗車中に乗客が死亡した列車事故は発生していない。世界に誇る運行の正確性も新幹線の特徴だ。

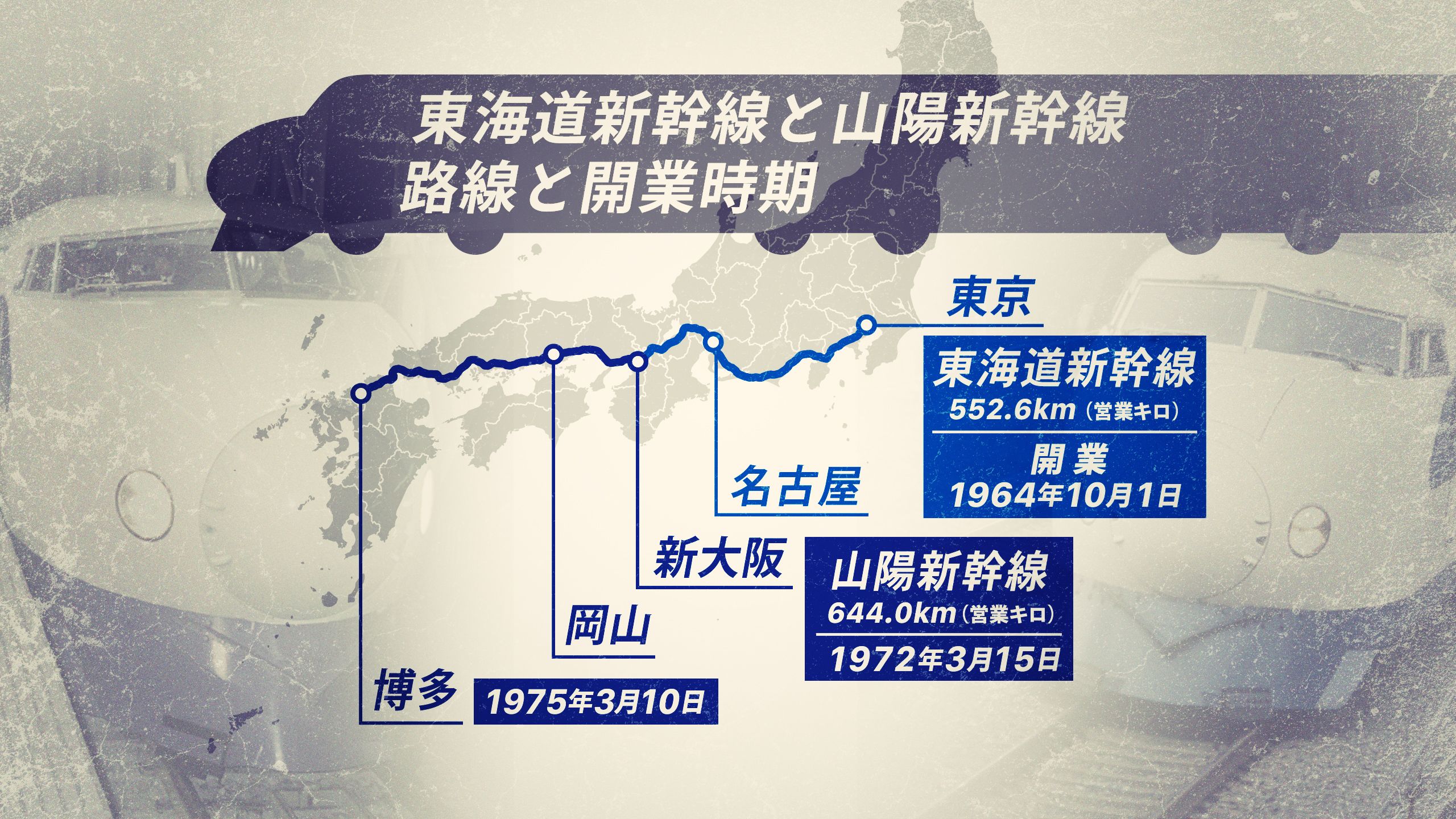

新幹線 西へ

新幹線は新大阪からさらに西に延び、1972年3月15日、新大阪―岡山間で山陽新幹線が開業。その後、75年3月10日には岡山―博多間でも開業し、東京から博多までが結ばれた。87年に国鉄がJRに分割民営化された後は、東海道新幹線はJR東海が、山陽新幹線はJR西日本が運行している。

丸い鼻から

カモノハシに

東海道新幹線の初代車両は「0系」。先頭部分が丸っこい鼻のような形が愛された。愛称は「ひかり」と各駅停車の「こだま」と名付けられた。この白と青のツートンカラーは、これまでの国鉄にはない画期的な色彩だった。その後、0系に比べややスマートになった100系を経て、1992年には「のぞみ」が登場。

東海道・山陽新幹線で活躍した100系(左)と300系

東海道・山陽新幹線で活躍した100系(左)と300系

民営化後のJR東海が開発した流線型の300系が使用され、最高時速270キロメートルで営業運転。東京―新大阪間は2時間半まで短縮された。

JR西日本も新型車両500系を開発。1997年に山陽新幹線で「のぞみ」として営業運転が始まり、最高時速300キロで走った。細長く流線型の先頭形状や円筒形の胴体など航空機を連想させるデザインで人気を集めた。

のぞみ「700系」の運転台

のぞみ「700系」の運転台

1999年には、先頭がカモノハシのくちばしに似た「700系」のぞみが東海道・山陽新幹線でデビュー。その後もN700系、N700A、N700Sと新しい車両が順次開発、投入されてきた。

一方、長く新幹線の「顔」として親しまれた0系は1999年、東海道新幹線から引退。2008年には山陽新幹線でも定期運転を終えた。世界の高速鉄道に影響をもたらした0系車両は、日本国内だけでなく、鉄道発祥の地・英国に寄贈されヨークの国立鉄道博物館で展示された。

JR相生駅で0系新幹線に別れを告げる人たち=2008年11月

JR相生駅で0系新幹線に別れを告げる人たち=2008年11月

歴代の技術者たちが安全性の向上、快適な車内環境づくりや周辺環境への配慮などの工夫を続け、鉄道好きを楽しませてきた。

要人、セレブも利用

変わりゆく

新幹線の旅

新幹線にはかつて、食堂車があった。山陽新幹線が岡山まで開業した後の1974年に営業が始まり、有名ホテルも料理を提供、カレーライスやステーキなどが人気を博したという。しかし、駅構内に商業施設が増え、弁当を手軽に買えるようになってきたことや、大量輸送を確保するためなどの理由で、2000年に幕を閉じた。今はなき食堂車は、名古屋市の「リニア・鉄道館」で展示されている。

2023年には、東海道新幹線の「のぞみ」と「ひかり」での車内ワゴン販売も終わった。ドリップコーヒーやアイスクリームが人気で、乗客からは惜しむ声が上がった。その代わりにグリーン車ではモバイルオーダーによる新サービスが始まった。山陽新幹線では車内ワゴン販売が一部で続いている。

女性初の新幹線専門職運転士となったJR西日本の山下留美さん=2000年

女性初の新幹線専門職運転士となったJR西日本の山下留美さん=2000年

男性の多い新幹線の職場でも、少しずつ女性の活躍の場が広がってきた。1999年に労働基準法が改正され女性の深夜勤務規制が撤廃されたことを背景に、2000年、JR西日本で女性初の専門職運転士が誕生、山陽新幹線を運転した。2003年には東海道新幹線の女性運転士が乗務を開始。その後、女性の運転士や車掌は増えた。社会の変化に伴って新幹線の旅も変化している。

夢の超特急が走り始めて60年。

新幹線網は列島に広がり続け、

人々の希望を乗せ今日も駆け抜けている。

当サイトに掲載の記事・写真・動画の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright © Kyodo News. All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.